「胡牀庵」で逢いましょう!/❷ 色金山歴史公園 2025年1月10日記録【Nagakute Times】

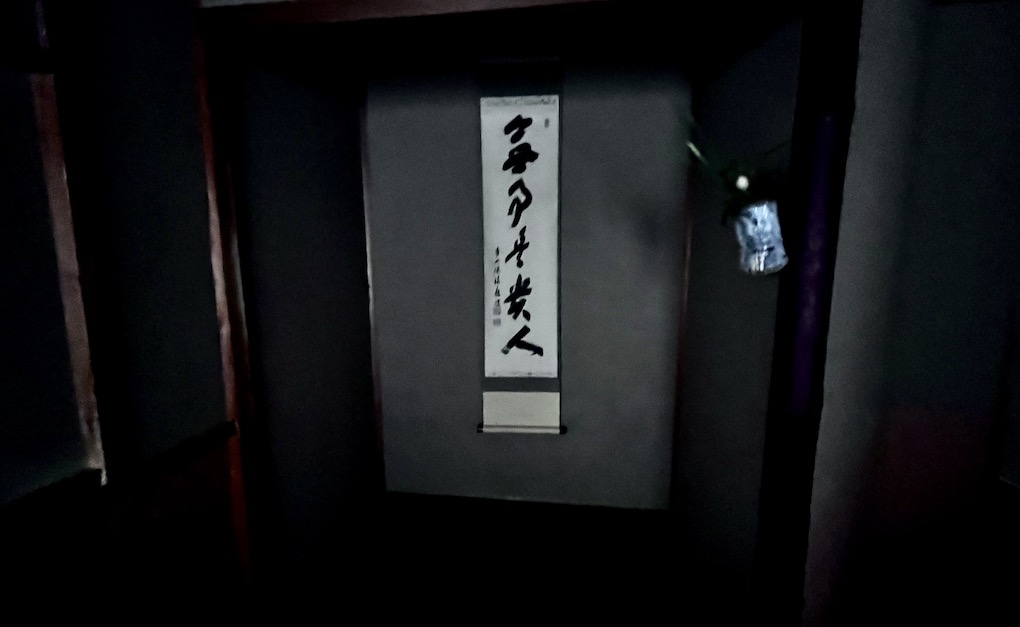

色金山歴史公園にある茶室「胡牀庵(こしょうあん)」は、前回取り上げたように織田信長の実弟の大名であり大茶人である織田有楽斎が京都・建仁寺に建てた「如庵」(国宝茶室 1972年に犬山市に移築)を模したものですが、「如庵」内部を見ることは極めて限られ、存在的にとても貴重な庵です

東京の「有楽町」は、織田有楽斎の名に因んでいます。「有楽町」は茶人が多く住んでいたそうです。昭和でよく歌われた名曲「有楽町で逢いましょう」(歌 フランク永井)の曲の遠い源流には、有楽の場に気兼ねない人を茶会に誘っていろんな話をした日本人の記憶が奥底にあったのではないでしょうか

あの人と「胡牀庵」で落ち会い、お茶と景色とゆっくり流れる時をゆるりと楽しんでみてはいかがでしょう

「胡牀庵」で逢いましょう!

パノラマモードにての撮影

織田有楽斎(長益 ながます)1547~1622没

戦国の織田信長の実弟

大名であり茶人。茶道草創期の茶人。

千利休に茶道を学ぶ(利休十哲の一人)

後に茶道有楽流を創始信長の傅役(かしずきやく:お守役)で教養や文化に長けた平手政秀が長益の傅役だったと言われている

軍馬から落ちて怪我をしてからは、出陣しても前線に出ることはなく、交渉役や文化交流、教育係の役目を担う

東京・有楽町の「有楽」は、織田有楽斎に因んで付けられた

東京の「有楽町」は織田有楽斎に因んでいますが、有楽斎自身が「有楽町」の当時の地で茶をたてたかは歴史的にどうも不明なようです。ただ現在の「有楽町」の地で多くの茶人が住み茶会を開いていたようで、織田有楽斎門下もきっといたことでしょう。きっとお茶をいただきながら時の移り変わりや江戸の暮らしや新たな職のことなどいろんな会話がなされていたことでしょう。

「胡牀庵」から廊下を渡って「さつきの間」へ

和室「さつきの間」「かえで間」のご利用については色金山歴史公園・茶室管理棟へ(使用料、使用日時・時間など)

I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m experiencing some small security issues with my latest blog and I’d like to find something more safe. Do you have any solutions?

I believe that is among the most important info for me. And i am happy studying your article. However want to remark on few normal things, The web site taste is wonderful, the articles is in point of fact nice : D. Excellent activity, cheers

Wohh precisely what I was looking for, thanks for posting.

Hello would you mind stating which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

Some truly excellent content on this website, thank you for contribution. “A conservative is a man who sits and thinks, mostly sits.” by Woodrow Wilson.

What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help different users like its aided me. Good job.

fabuloso este conteúdo. Gostei muito. Aproveitem e vejam este site. informações, novidades e muito mais. Não deixem de acessar para saber mais. Obrigado a todos e até mais. 🙂

Hi there are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

I’ve learn a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting. I wonder how so much attempt you place to create this type of great informative web site.

Thankyou for this post, I am a big big fan of this site would like to proceed updated.

It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch! “Not only is the universe stranger than we imagine, it is stranger than we can imagine.” by Sir Arthur Eddington.

I love your writing style truly loving this website .

I do agree with all of the ideas you have presented in your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for starters. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

Hi! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

Your place is valueble for me. Thanks!…

Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a weblog web site? The account helped me a applicable deal. I had been tiny bit familiar of this your broadcast offered vivid clear concept

Strong points made

Hey are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

Appreciate the insight

It’s laborious to seek out educated people on this topic, but you sound like you realize what you’re speaking about! Thanks

Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.