「長久手観音」の数奇な運命!「長久手城主・加藤忠景と岩崎城の戦い」歴史講座❷/講師 内貴健太氏:主催 社団法人 長久手市郷土史研究会/ 令和7年10日5日開催 記録【Nagakute Times】

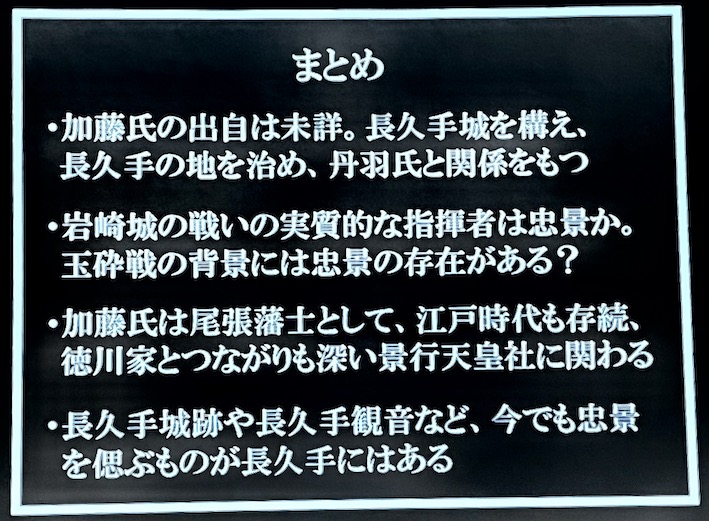

「長久手合戦」(1584年4月9日)当日早朝、長久手城主・加藤忠景は、日進・岩崎城にて若き城代・丹羽氏重と共に、岡崎への中入り作戦を決行した池田恒興軍と抗戦、結果、家康軍本隊が進軍する時をかせぐことになり、直後に勃発する「長久手合戦」の陣容に大きな貢献を果たしたことになったことは知られているところです

今回、長久手市郷土史研究会主催の全体学習会「歴史講座」の講演として、「小牧・長久手の戦い」を専門に研究する岩崎城歴史記念館学芸員・内貴健太氏が、岩崎城で落命した長久手城主・加藤忠景と丹羽氏、そして岩崎城の戦いについて、多角的、多層的に熱く語られました

本レポート(後半部分)は紹介された資料をベースに講演内容をおおまかに纏めたものです

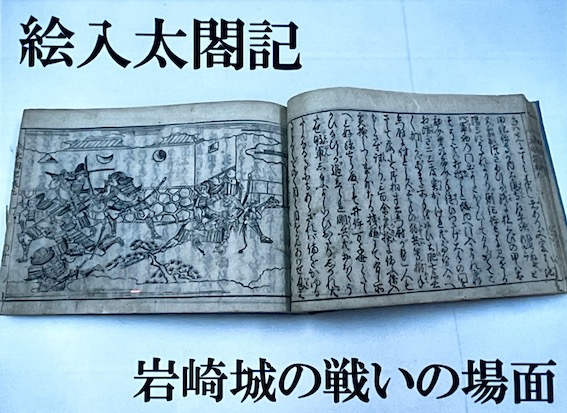

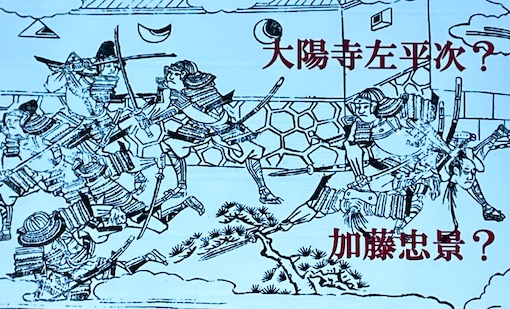

岩崎城の戦いで加藤忠景を討ち取った池田軍の兵士・大陽寺(後に牧野)佐平次の主君である池田恒興に対する「忠義心」の話しは、「絵入太閤記」や江戸時代の著名な儒学書に記され、さらに明治〜大正〜昭和時代の戦前まで、教科書「国語読本」にも紹介されほとんどの日本人が一度は学んだ話しだったといいます

また長久手城主・加藤忠景の守り神の観音様は、城主落命の報を知った奥方たちにより土塁の中に埋められ、後に偶然に子供たちによって発見されています。そして現在、「長久手観音」として長湫の豊善院にて祀られています

それでは長久手城主・加藤忠景と岩崎城の戦いについて、内貴学芸員による講演の後半部分を見ていきましょう

長久手城主・加藤忠景の守り神「長久手観音」の数奇な運命

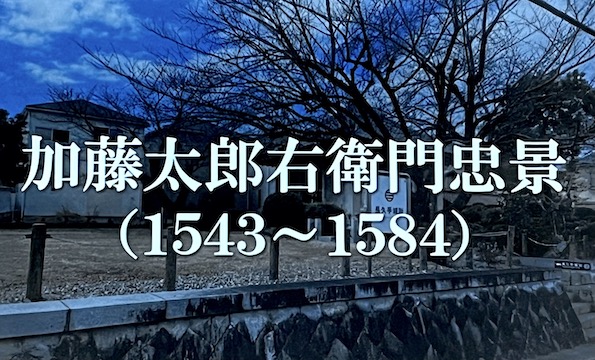

この観音様は、長久手城主だった加藤太郎右衛門忠景の守り神だったといいます

城主忠景が姻戚関係から出陣していた岩崎城で落命した一報を聞き、一族の奥方たちが城の土塁の地中を掘り、隠して安置。長久手城も焼失したためその後長く行方不明になっていた観音様です(撮影:内貴健太)

長久手市豊善院(真言宗醍醐派)に祀られている「長久手観音」(手前の厨子の中)

大きさは手のひらにのる程のほっこりした小ぶりな観音様です

婦人病にも霊験があり信仰を集めている観音様と伝えらています

江戸時代に、地元の童たちが土まみれの木彫りのものを縄で曳いて遊んでいたものを水洗いしたところ「観音様」と分かり譲り受けて仏壇に安置したとのこと。数年後、夢枕に一刀彫観音様が現れ、長久手城址地内にて祭祀をするようお告げがあったと伝えられています(長久手郷土史研究会サイト)

「長久手観音」を直接ご覧になりたい方は、豊善院に連絡を入れご住職にその旨お伝えください

豊善院の連絡先は豊善院ホームページからどうぞ

住所:長久手市内越704番地

長久手城址の観音堂

昭和7年(1932年)、城址内にお堂が建てられ祭祀が続けられました。昭和56年(1981年)に新たに観音堂が建てられています

豊善院 長久手西小学校のすぐ裏手

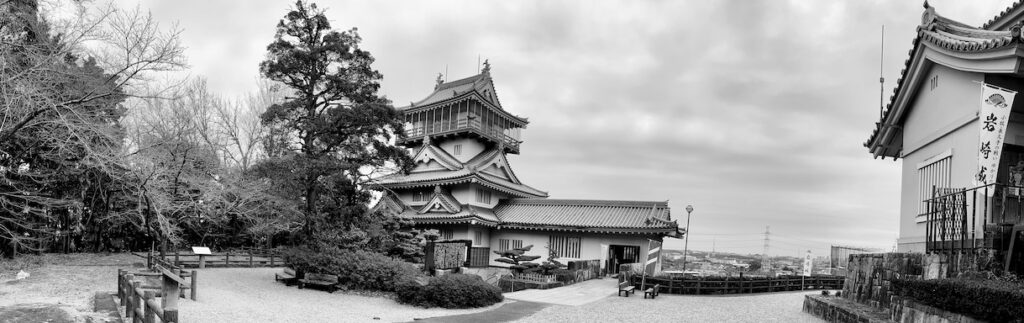

長久手城主・加藤忠景が応援に入っていた岩崎城

池田恒興が提案した「三河中入り」。別働隊を編成

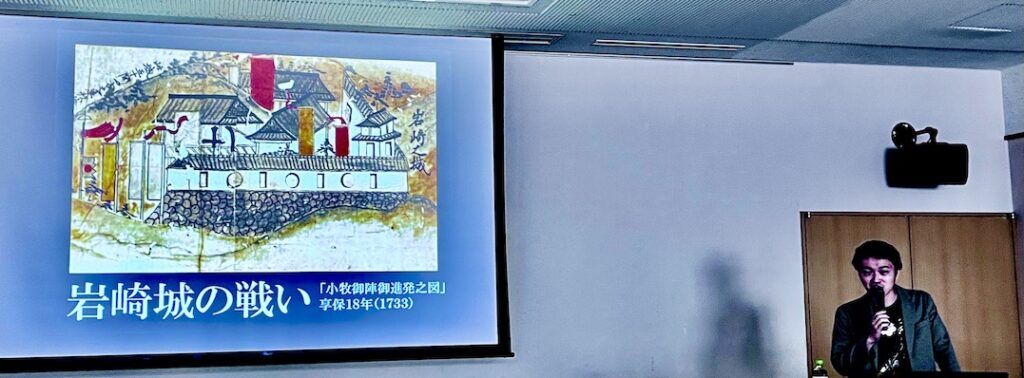

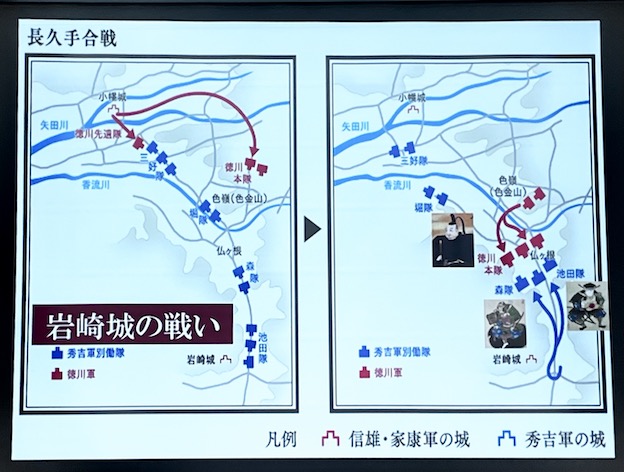

「長久手合戦」の運命の扉をひらいた「岩崎城の戦い」

岩崎城主・丹羽氏次は徳川家康が陣を張る小牧山に入っていたため、弟の丹羽氏重が城代として岩崎城を守備

氏重は16歳とまだ若く戦さの経験もなく、姉婿で長久手城主・加藤忠景が長久手から応援に入っていました(『長久手合戦記』)

池田恒興が、家康が留守の岡崎城への「三河中入り」を秀吉に申し出、承諾され実行へ

池田勝入・森長可隊は合わせて兵士9.000人(池田隊6,000、森長可隊3,000)。対する岩崎城の城兵はわずか300人だけだったと伝えられています

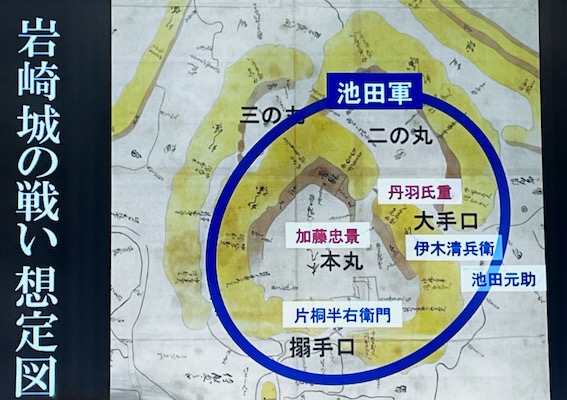

戦では池田恒興は岩崎城攻めに来ておらず、恒興の息子の池田元助と森隊の一部が実際に岩崎城を攻めたのではないか、そう考えています

岩崎城は、尾張と三河の前線に位置し、織田・徳川軍の拠点城廓の一つだったと近年徐々に位置づけられるようになってきています

当時、若干16歳の丹羽氏重は、諸輪中城(東郷町)と傍示本城(東郷町)の城主になっていました。傍示本城はみよし市のイオンなど西三河の地を眺望できる立地にありました

岩崎城の戦いでは、氏重は疱瘡を患い体調が優れず、しかも初陣で加藤忠景が戦さを指揮していたであろうと考えられています

内貴健太氏(NAIKI KENTA)

岩崎城歴史記念館学芸員

専門・研究:小牧・長久手の戦いの伝承など

中日文化センター講師 / 日本城廓検定1級 /

著書『小牧・長久手の戦いの城跡を歩く』(風媒社)

新著『小牧・長久手合戦図鑑』

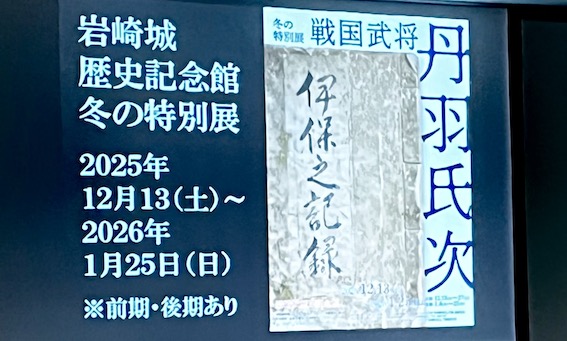

執筆中『戦国武将 丹羽氏次・氏重』2026年6月上旬刊行予定

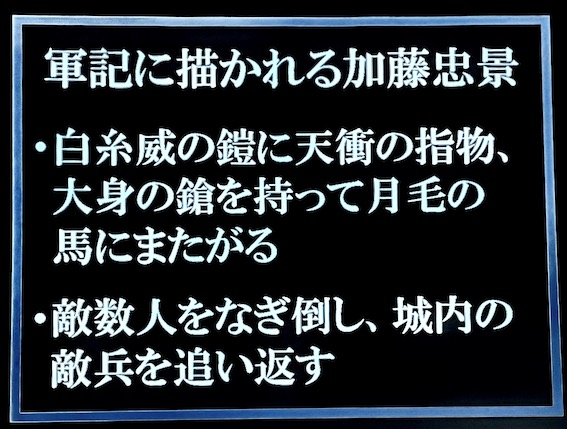

加藤忠景は、月毛の馬に乗り

丹羽氏重は、白馬に乗っていた

加藤忠景は、白糸威の鎧、天衝(てんつき)の指物を身につけ、月毛(淡い黄白色、クリーム色)の馬にまたがり大身の槍を持って5、6騎の城内に侵入した敵兵を薙ぎ倒していたと複数の資料に記録されています

甲冑 白糸威の鎧(しろいとおどしのよろい)の例(文化遺産オンラインより引用)

白糸威の鎧は平安時代後期に成立したとされる騎馬戦のための甲冑(武家の正式な甲冑とされる)

加藤忠景も月毛の馬に跨って敵兵に向かったと記録されているので、まさにこうした威厳のある鎧を身に纏っていたとおもわれます

合戦が無くなった江戸時代には、飾り用、奉納用として盛んにつくられるようにな里ました

天衝(てんつき)の指物とは、上に向かって意気を示すように突き出す鍬形とよく似た立物

月毛の馬とは(イメージ)

加藤忠景が岩崎城の戦いで跨っていた月毛の馬

(加藤氏騎乗の馬の種類は不明)

戦国武将では、越後の上杉謙信の愛馬も月色の馬だったと記録されている

「絵入太閤記」岩崎城の戦いの場面(1584年4月9日朝)

「絵入太閤記」とは、豊臣秀吉の生涯を描いた物語に「挿絵」が加えられた書物の総称。江戸時代に人気を博し、浮世絵や人形浄瑠璃、歌舞伎の題材にもなるほどで、岩崎城の戦いも名シーンの一つとして描かれています

◉上掲の様に、本レポートのタイトル付きの画像資料は内貴健太学芸員が当歴史講座用に作成したものになります

丹羽氏の資料によると、岩崎城の戦いの始まりは、城から鉄砲を撃つと池田恒興軍の馬に弾があたり恒興が激怒し、それをきっかけに戦さが始まったと記されています。が、池田軍が布陣したであろう1km先にいた馬に当てるのは無理があると考えられる

一方、池田恒興方の資料によると、池田元助があの城が攻めたいと何度もいうので攻めたと伝えられています

実際には丹羽軍が池田軍を挑発したことで戦さが始まったのだろうと考えています

戦さではじつのところ池田恒興は岩崎城攻めに来ておらず、恒興の息子の池田元助と森隊の一部が実際に岩崎城を攻めたのではないか、そう考えています

岩崎城を攻めたのは、池田元助と森隊の一部であろう

池田恒興は城攻めに参戦していない

4月9日早朝の「岩崎城の戦い」の数時間が、直後の「長久手合戦」に大きな影響を与えることに

岩崎城の戦いに至るまでの岡崎への「三河中入り」作戦を実行した秀吉軍別働隊の進路

池田勝入・森長可隊は合わせて9.000(6,000人の池田隊と3,000人の森隊)

対する岩崎城の兵士は約300人だけだったと伝えられています

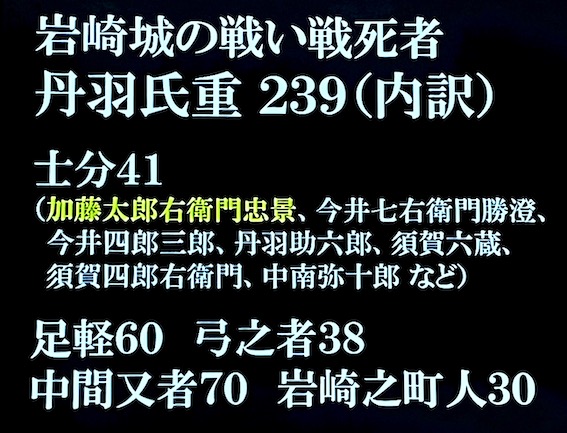

丹羽側の資料では池田・森隊の死傷者1,000人(戦死400名、負傷者600名)は、城に武器が多くはなかったことも考えれば誇張された数と考えているとのこと。他の資料では池田軍の戦死者は88人とあり妥当な人数だろうとのこと

戦さの時間は2時間〜4時間ほどと言われる。大体3時間ほどではなかったかと考えています

城廓研究者の著名なエキスパートは、岩崎城の空堀の大きさ廓や土塁などの調査研究の結果、丹羽氏の城としては大きすぎるので、徳川家の拠点城廓として造り直されていたのではないかと想定しているとのこと

岩崎城の戦いで命を落とした者のなかには、今井姓の者が何人もいて岩作の地に関係するとおもわれる者や、中南弥十郎といった伊勢神宮の来客や町民までも戦に巻き込まれていたとのことです

なぜ道徳の教科書に?

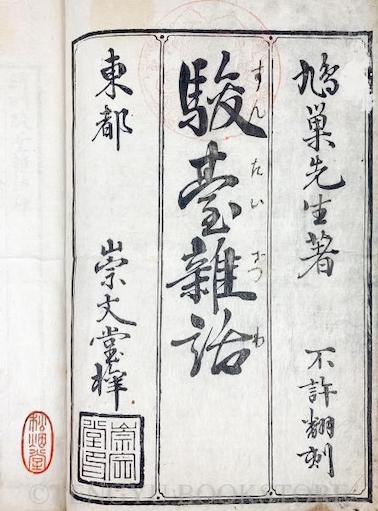

江戸時代の儒学書『駿台雑話』に登場

加藤忠景を討ち取った大陽寺左平次の行動は、さらに明治から戦前まで主君への「忠義心」の代表例としても国語読本(教科書)に載る

中等教育を受けた国民のほとんどが「修身」の代表例として教えられてきた

儒学書『駿台雑話(すんだいざつわ)』

「仁・義・礼・智・信」で各1冊に纏められ全5巻(1732年成立 1750年発行)

儒学者・室鳩巣(むろ・きゅうそう )が執筆

1658年年江戸生まれ

新井白石と共に秀才と言われ幕府儒官となる

将軍徳川吉宗に重用され多くの献策を行い、吉宗の享保の改革を補佐

朱子学的観点から道徳、学術などを奨励した教訓的な内容

文章は達意とされ内容と共に文章も学べ、近代以降は教科書や副読本になり、旧制中学の国語読本として8割が教科書に採用していたという

岩崎城の戦いで、長久手城主・加藤忠景を討ち取ったのは、まだ20代だった大陽寺(後に牧野に改姓)左平次でした。長久手合戦の後、大陽寺左平次がとった行動は、江戸時代中期の儒学者・室鳩巣(むろ・きゅうそう)によって、儒学書『駿台雑話』(1732年成立)に代表的な「忠義」の話の一つとして紹介されました

なぜ旧制中学の教科書に?

それは佐平次の主君である池田恒興と池田元助が「長久手合戦」で敗れ落命しているのに、「一兵卒の家臣の私が戦功をあげれる訳が無い」という様に周りの兵士たちに語ったとされ、それが深く「忠義」を示した事例でした

江戸時代半ばより明治時代〜昭和の戦前まで、旧制中学の国語読本のなかで<主君への忠義心>の代表例の一つとして取り上げられていたました

そして左平次の次男が儒学者(羽黒養潜 はぐろ・ようせん)になっていることも興味深いエピソードです

二人の儒学者・羽黒養潜と室鳩巣とはつながりがあるので、このエピソードは信憑性が高いと考えられるとのこと

大陽寺左平次は、織田家に仕えた後、池田家に仕え元助の配下にありました。岩崎城の戦いで加藤忠景を討ち取った後、関ヶ原の戦いでは福島正則の軍に属しました。その後徳川秀忠に謁見し、秀忠の三男に忠長に仕え400石の旗本になっています

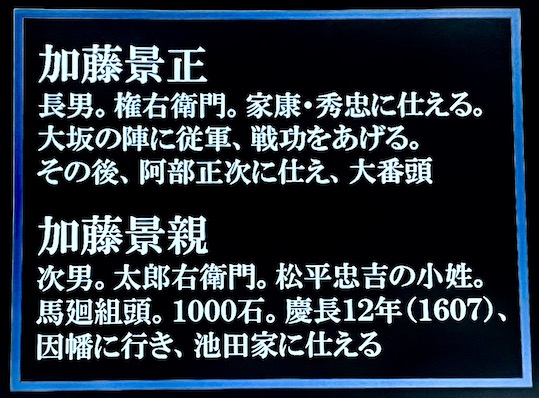

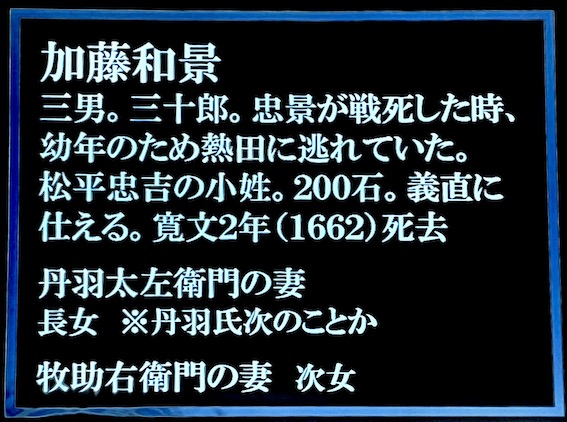

長久手城主だった加藤忠景の子供たち(三男二女)のその後

長男の加藤景正は、家康と秀忠に仕え、大阪の陣にも従軍。大阪城の城代・阿部正次の大番頭(城の警備)

次男の加藤景親は、清洲城城主の松平忠吉に仕え馬廻組頭に

その後、鳥取藩初代藩主となった池田恒興の三男池田長吉(長久手合戦にも参戦)に仕えています。父親の仇だった池田家に縁あって仕えることに

忠景の息子たちは松平忠吉や初代尾張藩主の徳川義直に仕えています

加藤忠景の三男の加藤和影は、長久手合戦時には幼年で熱田に逃れていました

二男の景親と同様、家康の四男で清洲城城主の松平忠吉に仕え、初代尾張藩主の徳川義直に仕えています

長女は丹羽氏次の妻になったと思われ、次女は、信長、名古屋城の普請奉行をした有名な牧家に嫁いでいます

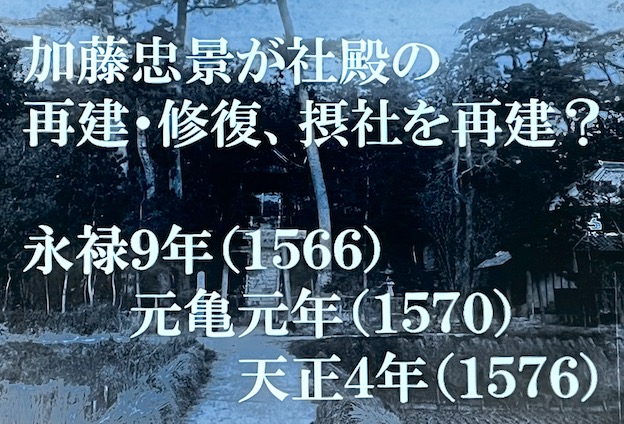

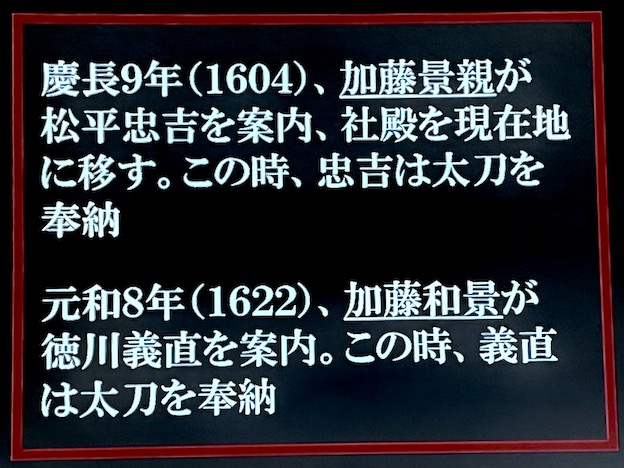

加藤忠景と景行天皇社との深い関係

江戸時代も徳川家と加藤家、景行天皇社は緊密な関係を持っていた

三男・加藤和影が尾張初代藩主の徳川義直を景行天皇社に案内

景行天皇社の奉納太刀

織田信雄、徳川家康による奉納太刀(17世紀半ばに盗難)と、松平忠吉(家康の四男。初代清洲藩主)による奉納太刀

徳川義直(家康の九男。初代尾張藩主) による奉納太刀がありました

岩崎城歴史記念館・冬の特別展のお知らせ「戦国武将 丹羽氏次」

Just wanna comment on few general things, The website design and style is perfect, the content material is really great. “War is much too serious a matter to be entrusted to the military.” by Georges Clemenceau.

The vibes in Sprunki Betters And Loses But Phase 4 are immaculate! The music is an absolute banger, and the gameplay feels so smooth. Can’t wait to see more from this creator!

As someone who’s played many Sprunki mods, Sprunki Betters And Loses But Phase 4 finally nails the difficulty curve. The new mechanics add strategic depth without being overwhelming. GG to the devs!