歴史講座❶「宮司が半世紀見つめた警固祭り」/警固祭りのルーツ【Nagakute Times】

本講座は、長久手市郷土史研究会による2025年度の歴史講座として、現瀬戸市山口の八幡社の丹羽宮司に、尾張東部地方の神社に戦国時代から長く奉納されてきた「警固祭り」のルーツや奉納の変遷について語られた講座の記録です。(撮影2025/06/15)

丹羽宮司は、平成16年から平成30年(2018)まで15年間を長久手市景行天皇社宮司も兼務され、瀬戸市、長久手市を含め尾張東部の祭事の歴史やその変遷に知悉され、本歴史講座のために「警固祭り」の始まりの資料やデータを収集され考察

長久手市の「警固祭り」とはどんな歴史をもつものなのか、なぜ多くの農民が「武術」をすることが奨励されたのか

これを機会に、長久手市、そして尾張東部に継承される「警固祭り」のことを一緒に学んでみましょう

「警固」とは、馬にのせた「標具」を守るための「警固隊」

「警固祭り」の始まりは、雨乞いのため熱田神宮への参拝

後に参拝は熱田神宮から、猿投神社へと変更

*音量が少し小さくて聞こえづらい場合

【字幕を付けてます】

字幕が表示されない場合、Youtube下部にある「字幕(c)の設定」をonにしてください

スマホの場合は、画面上部に表示される「字幕(cc)」をonにしてください

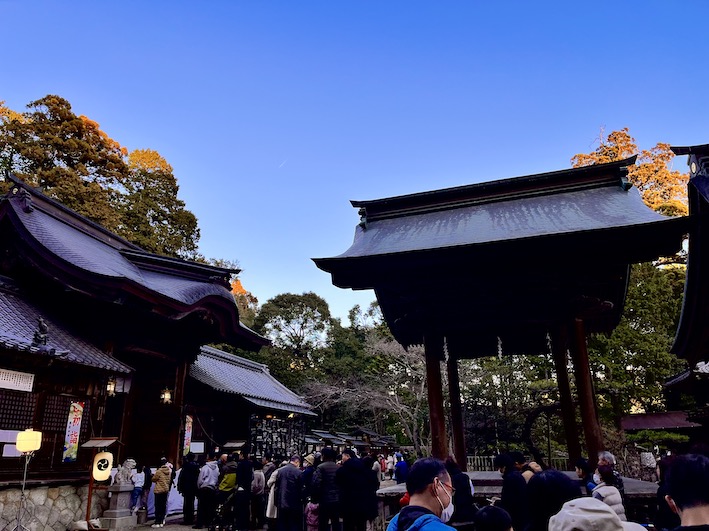

猿投神社二の鳥居/猿投神社拝殿と四方殿

猿投神社棒の手は、天文23(1554)年に創始

岩崎城主の丹羽勘助氏次が棒術を奉納

以降、民間武術として発展

上郷・神明社前にて 2024/10/13撮影

上郷・神明社境内 / 多度社 / 神明社境内にて 2024/10/13撮影

上郷・多度社 2024/10/13撮影

有事の際の兵力として、農民に武術が奨励

警固の始まりの言い伝えとして、室町時代末期、猿投神社で兵乱で土地の権利が記された安堵状が紛失し、幕府から再び下された安堵状を道中警護するためだったと言います

その際に村人たちが棒や鎌などで武装して警護し、神前に無事を報告、そこで演技をしたことが神前での棒の手の演技になったとされます

その後、<有事の時の兵力>として、農民に武術が奨励されました

*字幕調整中

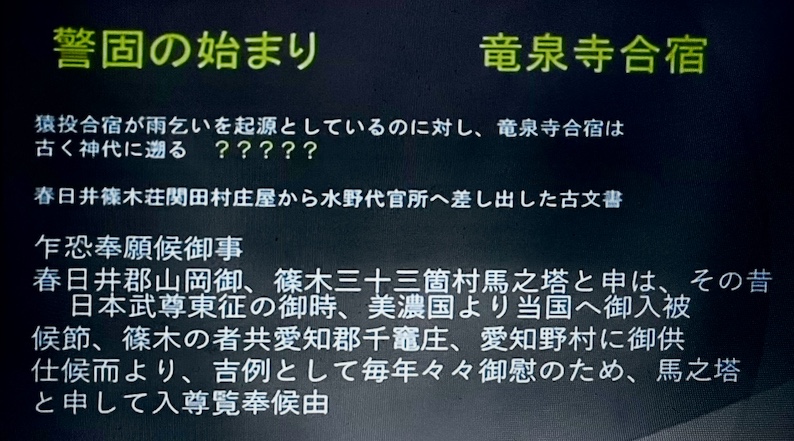

もう一つのルーツ:神代にまで遡る(竜泉寺合宿)

ヤマトタケル(日本武尊)の時代の古文書の記述

竜泉寺「幡龍」 尾張の画家 森村冝稲 作 / 竜泉寺

We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

Hello my friend! I wish to say that this post is awesome, great written and come with almost all vital infos. I?¦d like to see more posts like this .

Hello, Neat post. There is an issue together with your website in web explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a big part of other folks will miss your wonderful writing due to this problem.

Someone essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish extraordinary. Excellent job!

Utterly composed written content, thanks for entropy. “No human thing is of serious importance.” by Plato.

fabuloso este conteúdo. Gostei muito. Aproveitem e vejam este conteúdo. informações, novidades e muito mais. Não deixem de acessar para se informar mais. Obrigado a todos e até mais. 🙂

Este site é realmente fantástico. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas diferentes Você também pode acessar o nosso site e descobrir mais detalhes! informaçõesexclusivas. Venha saber mais agora! 🙂

This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

Valuable information. Lucky me I found your website by accident, and I’m shocked why this accident didn’t happened earlier! I bookmarked it.

Great wordpress blog here.. It’s hard to find quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! take care

You completed a number of fine points there. I did a search on the theme and found nearly all folks will have the same opinion with your blog.

fantastic points altogether, you just gained a emblem new reader. What could you recommend in regards to your post that you just made a few days in the past? Any sure?

I cherished as much as you will receive carried out proper here. The caricature is tasteful, your authored subject matter stylish. however, you command get got an edginess over that you want be handing over the following. in poor health unquestionably come further beforehand again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

I precisely wanted to thank you very much once more. I am not sure the things I could possibly have created without those tips and hints provided by you regarding my concern. Entirely was the hard dilemma for me personally, however , encountering a new skilled manner you solved it took me to jump with joy. I am thankful for the guidance and as well , believe you comprehend what a powerful job that you are providing teaching the others via a site. Most probably you’ve never met all of us.

Excellent write-up

The heart of your writing while sounding reasonable originally, did not really settle well with me after some time. Someplace throughout the paragraphs you were able to make me a believer unfortunately just for a short while. I still have got a problem with your leaps in logic and you might do nicely to help fill in those breaks. When you can accomplish that, I will undoubtedly end up being impressed.

You got a very superb website, Gladiola I observed it through yahoo.

I like this web blog very much, Its a real nice spot to read and find information. “Never contend with a man who has nothing to lose.” by Baltasar Gracian.

I see something really interesting about your web site so I saved to fav.

This website can be a walk-via for the entire data you needed about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and you’ll undoubtedly uncover it.