色金山歴史公園 テラス・床机石の雪化粧(2025年1月10日 記録)【Nagakute Times】

いよいよ本格的な春到来。ここ数日、日本各地で降雪を記録しましたが尾張地方は寒さのみで雪降らず

2025年1月10日に撮影した色金山歴史公園の雪景色の写真を今回アップします

森閑とした雪の朝。テラスでは「厭離穢土欣求浄土」の幟が静かにはためいていました

2025年、迫り来るであろう日本の大変動、大転換を前の静寂なのか、そしてどこか心が浄化されるような、そんな空気がひたひたと忍び込んでくるようです

真っ白に染まったテラスと櫓

「厭離穢土欣求浄土(おんりえど ごんぐじょうど)」とは、極楽浄土に往生する(生まれ変わる)ことを心から願い求めること

桶狭間の戦いで敗れた家康(当時は元康)が、故郷岡崎の菩提寺・大樹寺に逃げ込み先祖代々の墓所の前で自害しようとした時にもらい受けた言葉。

大樹寺の登誉上人が、代々平和な国づくりを目指してきた松平家の想いをあなたで断ち切るべきでないと、「厭離穢土・欣求浄土」(浄土宗・源信(942~1017年)の『往生要集』にある言葉)を家康に授け、家康はその後の戦さ場で、「厭離穢土欣求浄土」の八文字の幟を旗印・馬印に掲げていたとされます

茶室方面から床机石広場へと続く道

現在、「進軍のみち」と呼称される道は別ルートになりますが、北側からのルートも古くからあり、当時は抜け道のような道ならぬ道が頂きまで通じていたかもしれません

徳川家康が、真の天下分け目の戦いとなる「長久手合戦」を前に、軍議の際に座ったとされる床机石(しょうぎいし)

腰掛けるには余りにも巨石で、古くからこの頂きにある磐座(いわくら)だったのではないかと推測されています。磐座とは古来より神様をお招きして祭りを行う神座のことをいいます

この色金山の頂きで軍議を開いて後、家康は岩崎城から引き返してくる秀吉方の池田恒興隊や森長可隊と対決するため、兵を進めここより南西方にある御旗山へと布陣します

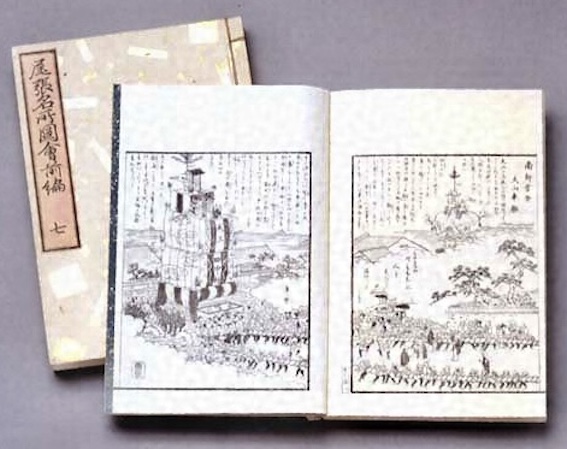

色金山は、かつて「色嶺」と呼ばれていたようです。江戸時代後期の名所要覧『尾張名所図会』に「色嶺」として一頁使って紹介しています

『尾張名所図会』天保15年(1844年)刊行

(7巻7冊)

尾張八郡の名所・風俗・物産を収録した絵入り地誌として夙に知られ、当地方の基本資料として頻繁に引用されている

初版本は表紙に金箔が散らされた装飾が施されている

中央に巨石の「床机石(しょうぎいし)」(別名:胡牀石)

その向かって左手に「福富親茂の碑」(刻銘:御床机石)宝永3(1706年)

向かって右手に、地元有志の漢文碑(明治43 1910年)が建っている

「福富親茂の碑」:福富親茂は、尾張藩士で円明流の剣術家

尾張藩の御流儀の福沢流に、福富親茂が考案した軍用槍が加えられ、尾張藩藩主を警護する者は必ずこの流派を学ぶことになったという。首塚や勝入塚にも福富親茂が建てた碑や標木があります

色金山の山麓に建つ安昌寺(浄土真宗高田派 [城東西国三十三観音1番札所])。長久手合戦時に戦場に横たわる兵士の亡骸を敵味方関係なく葬ったと伝えられています

This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want…HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

I am always searching online for posts that can help me. Thank you!

Este site é realmente fantástico. Sempre que acesso eu encontro coisas incríveis Você também pode acessar o nosso site e descobrir detalhes! Conteúdo exclusivo. Venha saber mais agora! 🙂

Adorei este site. Pra saber mais detalhes acesse o site e descubra mais. Todas as informações contidas são informações relevantes e diferentes. Tudo que você precisa saber está ta lá.

Thankyou for all your efforts that you have put in this. very interesting info .

I really like your writing style, excellent information, thanks for putting up : D.

You are my breathing in, I own few web logs and sometimes run out from to post .

There is perceptibly a bunch to identify about this. I suppose you made certain nice points in features also.

me encantei com este site. Para saber mais detalhes acesse nosso site e descubra mais. Todas as informações contidas são informações relevantes e exclusivas. Tudo que você precisa saber está ta lá.

Wonderful site. Lots of useful information here. I am sending it to some friends ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

Hello.This article was extremely remarkable, particularly since I was looking for thoughts on this issue last Saturday.

I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. “We are punished by our sins, not for them.” by Elbert Hubbard.

Howdy are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

There is evidently a lot to know about this. I feel you made some good points in features also.

In this awesome scheme of things you’ll receive a B- for hard work. Exactly where you lost me personally ended up being in your specifics. As people say, details make or break the argument.. And that could not be much more accurate in this article. Having said that, allow me reveal to you exactly what did work. The text can be very engaging which is most likely the reason why I am making an effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, although I can certainly notice the jumps in reasoning you come up with, I am not necessarily certain of how you seem to unite the ideas which inturn help to make the conclusion. For right now I will yield to your issue but wish in the future you connect the dots much better.

Hiya very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your site and take the feeds additionallyKI’m glad to seek out a lot of useful info right here in the post, we want work out more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

Spot on with this write-up, I truly suppose this web site wants way more consideration. I’ll most likely be once more to read way more, thanks for that info.

I like this website very much, Its a real nice billet to read and receive information. “Never hold discussions with the monkey when the organ grinder is in the room.” by Sir Winston Churchill.

Highly engaging

excellent submit, very informative. I wonder why the other specialists of this sector don’t notice this. You must proceed your writing. I am confident, you’ve a great readers’ base already!

I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

I’m impressed, I need to say. Really hardly ever do I encounter a weblog that’s each educative and entertaining, and let me let you know, you’ve got hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I’m very joyful that I stumbled across this in my search for something relating to this.

Anyone else notice that weird glitch with the double-jump mechanic? It feels sus sometimes when you’re mid-air. Otherwise solid gameplay though, gg devs!

But a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design. “The price one pays for pursuing a profession, or calling, is an intimate knowledge of its ugly side.” by James Arthur Baldwin.

Good website! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!