長久手合戦後、総大将・織田信雄の御駕籠が安昌寺に寄進された/金扇子の寺紋、「十六菊花紋」の欄間の理由【Nagakute Times】

岩作にある名刹・安昌寺(禅宗・曹洞宗)には、小牧・長久手の戦いが繰り広げられた当時、徳川家康軍の大将だった織田信雄(のぶかつ 織田信長の次男)が乗っていた御駕籠が、長久手合戦後に寄進され、以降450年余にわたって大切に保管されています

安昌寺の時の雲山和尚が、長久手合戦で落命した多くの将兵の屍を集め塚を築いたことへの謝意でした

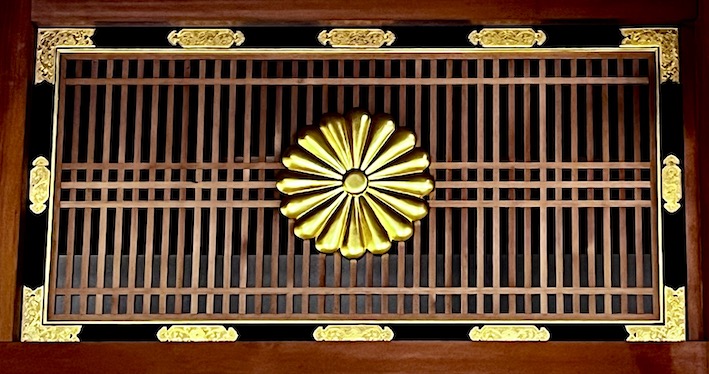

また本堂には、3つの見事な欄間があります。金扇子の寺紋、「十六菊花紋」と大本山永平寺の寺紋の欄間です

長久手合戦で落命した秀吉方の池田勝入と庄九郎元助親子、鬼武蔵の森長可の板位牌はこの安昌寺に納められています

安昌寺、裏手の色金山歴史公園。この場所を訪れると長久手合戦の空気に包まれます

安昌寺の山門と伽藍

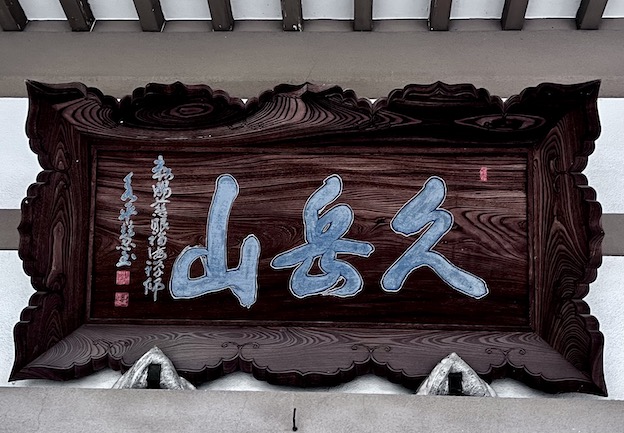

山門前に立つ菩提樹(長久手市指定保存樹木)/ 安昌寺の山号「久岳山」

安昌寺に安置されている織田信雄が実際に乗っていた御駕籠

長久手合戦では、徳川軍本体兵3300人と織田信雄軍兵3000人が行動を共にしていることから、織田信雄自らこの御駕籠に乗って長久手の地に来ていたのではと想像されます

「小牧・長久手合戦図屏風」はあくまで徳川家康を中心に描かれた合戦図なので、織田信雄が乗っていたであろう御駕籠や信雄隊は描かれていないと思われます

長久手合戦の後、徳川家康の計らいで織田信雄に御駕籠を長久手の安昌寺に寄贈したらどうかと打診

信雄が寄進の打診を受け、岩崎城主・丹羽氏次が御駕籠を受け取り、安昌寺に運び入れたと当時の手紙に記されている(安昌寺 和尚談)

この御駕籠をご覧になりたい方は、ご住職にお声掛けしてください

織田信雄(のぶかつ/のぶお)

小牧長久手の戦い当時、織田信雄の領国は、尾張一国(52万1千石)と伊勢9郡(46万6千石)と伊賀3郡(8万4千石)、美濃の一部(2万7千石)あった

秀吉との和睦の後、領国は減じられていった

能の名手でもあり、1630年、72歳まで生きた

画像:wikipedia織田信雄より

御駕籠には「十六八重表菊(じゅうろくやおもてぎく」(十六菊花紋 菊の御紋)が取り付けられていたのが分かる

安昌寺本堂の欄間にある「十六八重表菊」

織田信雄の御駕籠に付けられた菊の御紋を頂くかたちで本堂の欄間の一つに加えられたもの

本堂の欄間

「十六八重表菊」(左)と「竜胆紋」(右)

「竜胆紋」は、曹洞宗大本山である永平寺(福井県永平寺町)の寺紋を掲げたもの

永平寺の家紋「竜胆紋」は、青紫の花を咲かせる山野草の「竜胆(りんどう)」がモチーフ。竜胆紋は源氏の象徴として知られている

安昌寺の現住職 二十一世 岳堂泰雄住職

あまり知られていないかも知れませんが、本堂には秀吉方の池田勝入と庄助親子、鬼武蔵の森長可の板位牌が納められています

曹洞宗大本山は、福井県の永平寺

曹洞宗大本山の永平寺(福井県)

永平寺の本堂にも、「十六八重表菊」(菊の御紋)が見えます

瀬戸赤津・雲興寺

安昌寺の開山は、瀬戸市の雲興寺十四世の居雲宗準大和尚

安昌寺の開闢は、長久手合戦の11年前の天正元年、大永寺から来寺した雲山大和尚による

大永寺は、山田重忠が1190年、現守山区小幡に寿昌院として創建した古刹

雲山大和尚は、長久手合戦で、首塚を造り、秀吉軍、家康軍関係なく多くの戦死者を葬った和尚として知られる

安昌寺は瀬戸赤津・雲興寺末寺の禅寺となります

画像:wikipedia 雲興寺より

山門は江戸時代晩期に建造された(文久3年 1863年)

安昌寺の寺紋は、丹羽氏次公の家紋の裏面をデザイン

本堂の欄間に掲げられた安昌寺の寺紋「裏檜扇紋」

この寺紋は、長久手合戦の翌年1585年(天正13年)、田畑を寄付して安昌寺を再興した日進・岩崎城主の丹羽氏次公の家紋を裏にしたかたちに基づいたもの。見事な寺紋です

安昌寺で最も古い江戸中期に建立された鐘楼(明和7年 1770)

長久手市で最も古い木造建築物と言われている

安昌寺の晩鐘は「岩作八景」のうちの一つ(大正10年に岩作の文人たちが詩歌の会で詠んだ)

It’s really a nice and useful piece of information. I’m satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

Great post, you have pointed out some great details , I likewise think this s a very excellent website.

I’m still learning from you, but I’m making my way to the top as well. I certainly love reading everything that is posted on your website.Keep the stories coming. I enjoyed it!

It is appropriate time to make some plans for the long run and it’s time to be happy. I have read this put up and if I may I want to counsel you few interesting things or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article. I wish to learn even more things approximately it!

I gotta bookmark this web site it seems very helpful handy

You got a very great website, Sword lily I found it through yahoo.

Hello. Great job. I did not expect this. This is a impressive story. Thanks!

Keep working ,impressive job!

My husband and i ended up being absolutely satisfied that Jordan could conclude his basic research from the ideas he made while using the web page. It is now and again perplexing to simply find yourself giving for free instructions which often people today could have been trying to sell. And now we consider we’ve got the blog owner to be grateful to because of that. The illustrations you made, the simple blog menu, the relationships you give support to promote – it is many extraordinary, and it’s really making our son in addition to us reckon that the situation is amusing, and that’s rather important. Thanks for all the pieces!

I believe you have remarked some very interesting points, thankyou for the post.

I was more than happy to search out this web-site.I wished to thanks on your time for this excellent read!! I positively enjoying every little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

What i don’t realize is in truth how you’re no longer actually a lot more well-favored than you may be right now. You’re very intelligent. You understand thus considerably on the subject of this subject, produced me in my view believe it from numerous varied angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated until it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs outstanding. At all times handle it up!

Valuable read

Appreciate the insight

I am continuously browsing online for posts that can assist me. Thanks!

Wow! Thank you! I always wanted to write on my blog something like that. Can I implement a part of your post to my site?

Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same ideas you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

Please let me know if you’re looking for a article writer for your site. You have some really great articles and I feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write some material for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!