庄九郎塚(国指定史跡)へ回遊するルートの整備/長久手古戦場公園【Nagakute Times】

現在、長久手古戦場公園の整備が着々と進められています。ガイダンス施設の建築は先週から屋根が取り付けられるまでになっています

今回、古戦場公園の南端にある「庄九郎塚」に至る小径が造られており、その現在進行形のレポートです

これまで長久手合戦で若くして討死した池田勝入の長男・池田庄九郎元助の「塚」は、「池田勝入塚」からかなり離れた雑木林の向こう側にぽつんあったため動線が弱く、古戦場公園に来園した方も足を運びずらい状態でした

今回の大規模整備で、国指定史跡でもある「庄九郎塚」に回遊しやすくなり、26歳で命を落とした池田庄九郎という武将を知ることによって長久手合戦の激戦がさらに感じ取れるようになるのではと思います

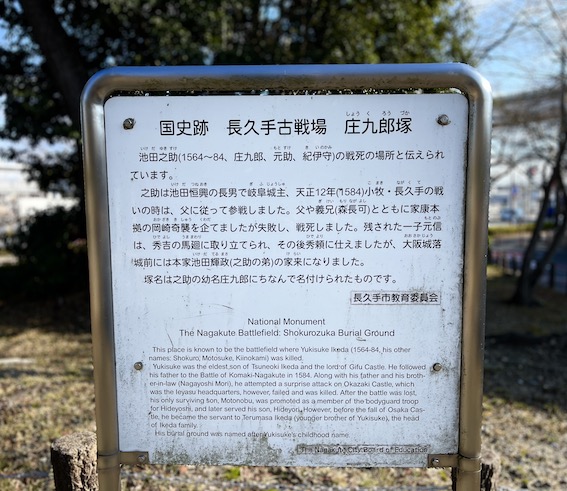

左手の石碑が「庄九郎塚」。これまで歴史資料館からは「庄九郎塚」は雑木林の向こう側の死角になっていたため訪れる人も疎らだった

この先を右に辿ると新築中のガイダンス施設へと回遊できるようになる計画

「庄九郎塚」から新築されるガイダンス施設とを結ぶ小径がつくられた。整備中

中央の大きな石碑は、1891年(明治24年)に建てられた明治の碑と言われている碑。 建立者は池田家の子孫、16世公爵池田輝博と旧臣の方々。

池田輝博は長久手合戦時、元助(庄九郎)の弟の輝政までもが戦場に出ると一家全滅するので戦場に出ることを厳しく諌められ、色金山の東方にあった大草城(森長可が整備)に籠もらされた。その後、池田家の家督を継ぎ大垣城主、岐阜城主となり後に初代播磨藩主となり姫路城を大規模改修、名古屋城も普請しています

あの真田一族が一族滅亡を回避するために家族が敵と味方に分かれるという戦法を池田家もとった。近年の研究では真田昌幸だけでなく、多くの大豪族や地方大名はそうした一族滅亡を避ける戦法をとっていたことがわかってきたという

池田庄九郎元助(元助は幼名)

1559または1564年生誕〜1584没

主君:織田信長→信雄→羽柴秀吉

信長が淡路国侵攻を命じたのは、秀吉とこの元助だった。1582年、甲州征伐に出征

秀吉の中国遠征でも明智光秀の与力として準備を進めていた最中に本能寺の変が起こる

紀伊守となった、元助は秀吉に従って山崎の戦いで明智光秀を破る

大阪に移った父・勝入に代わり伊丹城主に

長久手合戦の前年の1583年、賤ヶ岳の戦いに参戦

岐阜城主となる

長久手合戦へ

(合戦で討死したのはまだ26歳だったと言われています)

池田庄九郎を討ち取った安藤直次は、後に徳川家康の側近となり、後に紀伊徳川家の家老職に付き、紀伊田辺藩(3万8000石)の城主となっています

大将の池田恒興は、家康軍に向かって長男の庄九郎元助を右翼に、婿の森長可(武蔵塚に落命)を左翼に陣を張って突進していった

古戦場公園内の雑木林が映える尾根を辿って庄九郎塚へと至る小径(今後この小径も整備)

古戦場公園はなるべく当時の地形を活かしているとのこと。長久手合戦の激戦場がいかに起伏にとんだ地形だったかも肌感覚で伝わってきます

池田勝入塚から尾根つたいに庄九郎塚へ

奥に見えるのはリニモの「古戦場公園駅」

After examine a couple of of the blog posts on your web site now, and I actually like your means of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and will probably be checking again soon. Pls check out my web page as effectively and let me know what you think.

Your place is valueble for me. Thanks!…

me encantei com este site. Para saber mais detalhes acesse nosso site e descubra mais. Todas as informações contidas são conteúdos relevantes e diferentes. Tudo que você precisa saber está está lá.

Este site é realmente incrível. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas diferentes Você também vai querer acessar o nosso site e saber mais detalhes! conteúdo único. Venha descobrir mais agora! 🙂

Lovely website! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

Hello.This post was extremely interesting, particularly because I was searching for thoughts on this topic last Monday.

There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

Undeniably believe that which you said. Your favourite reason seemed to be at the net the easiest factor to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider issues that they plainly do not recognize about. You managed to hit the nail upon the highest and defined out the entire thing with no need side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

Those are yours alright! . We at least need to get these people stealing images to start blogging! They probably just did a image search and grabbed them. They look good though!

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & aid different customers like its helped me. Good job.

I really like your writing style, superb info , regards for posting : D.

Este site é realmente incrível. Sempre que consigo acessar eu encontro coisas incríveis Você também pode acessar o nosso site e descobrir mais detalhes! informaçõesexclusivas. Venha descobrir mais agora! 🙂

Thanks for sharing excellent informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply could not come across. What an ideal site.

I’m curious to find out what blog system you are working with? I’m experiencing some minor security problems with my latest website and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

It is truly a nice and helpful piece of information. I am glad that you simply shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

I am continuously looking online for tips that can benefit me. Thanks!

Well researched

Strong points made

Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. It extremely helps make reading your blog significantly easier.

I am really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any solutions to help fix this issue?

I went over this internet site and I think you have a lot of fantastic info , saved to bookmarks (:.

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.