クラウンはなぜ16代、70周年を迎えたのか「トヨタ博物館」記念展/原点はトヨタ創業まで遡る【Nagakute Times】

現在、トヨタ博物館の企画展(文化館)で、「クラウン70周年記念展」が開催されています(2025年8月3日まで)

最新モデルが16代目ということで、それはまるで名歌舞伎役者が名跡(みょうぜき)を受け継いで襲名しているかのようです

歴史的に見ればトヨタ自動車が今年創立75周年なので、70周年となるとほぼトヨタの歴史に相当する期間と言えます

イノベーションする「クラウン」とはトヨタにとってどんな存在であり続けたのか、なぜクラウンは今日に至るまで命脈を保っているのか。この企画展を機会に一度たどってみたく思いました

トヨタ博物館から西方を望む 中央にイオンモール長久手と長久手市街。最奥に名古屋市街

初代トヨペットクラウン Model RS-L型 1958年

日本初のオートマチックトランスミッションが採用された

この時に、乗用車専用工場としての「元町工場」が立ち上げられています

本館に鎮座する最初の純国産車トヨペットクラウン Model RS 1955年(主査・中村健也)愛称:観音開きのクラウン

今回のイベントがクラウン70周年記念展示であるのもここからはじまったため。あらゆる意味において「国産車のモータリゼーションの出発点」となった記念すべきクルマとして位置づけられ、トヨタ最初の本格的な量産乗用車の嚆矢である

初代「クラウン」の開発責任者、主査・中村健也氏の開発秘話、開発魂などを紹介するYoutube。トヨタイムズ ニュースから紹介

初代から7年後にモデルチェンジした2代目 Model RS41型

高度経済成長期のマイカー時代、そして高級セダン市場に投入するモデルとしてシルエットを一新

フロントグリルに王冠エンブレム(11代目まで続く)を掲げ、2代目にして高級車の地位を確立するまでに

初代の反省点として高速安定性の向上が目指され、開発を通して主査の人材育成が行われていった

1960年代〜70年代、長久手小学校の社会見学で訪れた元町工場

1959年秋に完成した豊田市にある元町工場。

ボディー、塗装、内張・総組立工場が始動した。

生産車種は、クラウンと新型コロナだった

生産規模は月5000台で5年後には10倍の5万台の月産が可能となる拡張がすでに予定されていた

1960年代後半〜70年代の長久手小学校の5、6年生の社会見学には、この元町工場も組み込まれていました

そうした体験も活きて後に長久手からトヨタやその関連企業に就職する者も多く育ちました

画像:サイト「トヨタ自動車75年史」より

3代目トヨペットクラウン ハードトップ MS51型 1968年

クラウンに初めて白のボディーカラーが採用され、「白いクラウン」がキャッチフレーズに

これまでの黒塗りの公用車や社用車向けのイメージを一新し、個人顧客が急増したのがこの3代目だった

パワーステアリングとディスクブレーキを採用、このクラスの2ドアハードトップも設定

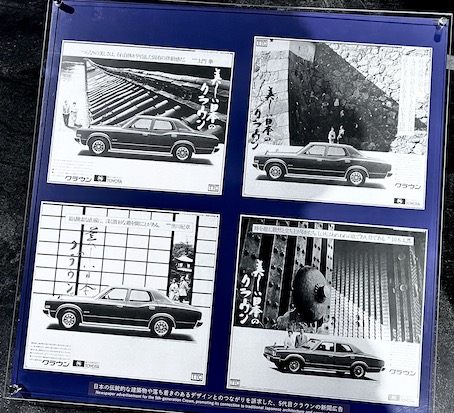

4代目クラウン MS60型 1972年 / 5代目クラウン MS85型 1975年

4代目からブランド名がトヨペットから「トヨタ」に。思い起こせば昔はよく「トヨペット」と言っていたものです

70年代、貿易自由化で輸入車に立ち向かえるハイクラスのクルマが求められ、新たな客層を掴むためイメージを大胆に一新

が、”クジラクラウン”と呼ばれたスタイリングは不評で、4代目から「革新への挑戦」と「お客様の期待」の両立に開発者は常に悩み続けることに

5代目は再び直線基調で重厚感あるスタイリングに

6代目クラウン セダンMS112型 1980年

先代で確立された「クラウンらしさ」を継承しつつも、フルモデルチェンジで直線的スタイリングへとさらに洗練

高級車クラウンがより重厚感を醸し出しステータス化された

エレクトロニクス技術が採用され、新世代エンジンなど今日のトヨタの技術力に対するユーザーの認識を高めた

1970年代、長久手南部を東西に貫通した猿投グリーンロード(開通1972年)写真:荒木英夫氏提供(撮影:山田千世子氏 1975年頃)

道路の傾斜と曲がり具合からして杁ヶ池公園交差点かと思われます。交差点角に現在もあるガソリンスタンドが見えます。この新しくできた快適な道路を4代目、5代目、6代目と多くのクラウンが走り出して行きました

7代目トヨペットクラウン ハードトップ MS125型 1986年

「いつかはクラウン」がキャッチコピー。「ハイソサエティ オーナーカー」をテーマに高級感がさらに加割った

クラウンというDNAがトヨタ最強遺伝子となったのがこの7代目

「革新への挑戦」と「お客様の期待」の2つのテーマがまさに結実したのがこの7代目だといいます

2つのテーマの両立は歴代の主査たちが苦悩してきたこととのことです

70周年記念展では実際に16代までのクラウンを展示。文化館エントランスも含めての拡大展示会場になっています

会期は8月3日まで。機会あればぜひご覧になってみてください。

It’s really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Appreciating the hard work you put into your blog and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same outdated rehashed material. Great read! I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google account.

Este site é realmente fabuloso. Sempre que acesso eu encontro novidades Você também vai querer acessar o nosso site e saber mais detalhes! Conteúdo exclusivo. Venha descobrir mais agora! 🙂

Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Great job.

Hello there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and say I truly enjoy reading your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks for your time!

Undeniably believe that which you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the simplest thing to be mindful of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about concerns that they just do not recognise about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing without having side effect , folks can take a signal. Will likely be again to get more. Thank you

I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

I love the efforts you have put in this, thanks for all the great blog posts.

I have recently started a site, the info you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work.

Great post but I was wondering if you could write a litte more on this topic? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thanks!

What¦s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other customers like its aided me. Great job.

Thanks for helping out, wonderful info. “The health of nations is more important than the wealth of nations.” by Will Durant.

It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

Very good written story. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Keep doing what you are doing – i will definitely read more posts.

you have a great blog here! would you like to make some invite posts on my blog?

Thanks for all your efforts that you have put in this. very interesting information.

I have to express appreciation to you for bailing me out of this particular condition. Just after surfing throughout the the web and meeting tips that were not helpful, I was thinking my life was done. Being alive without the presence of strategies to the difficulties you have sorted out as a result of your main article content is a critical case, as well as the ones that might have in a negative way affected my entire career if I hadn’t encountered your web site. Your actual mastery and kindness in dealing with the whole thing was excellent. I am not sure what I would’ve done if I had not discovered such a stuff like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks so much for your expert and amazing guide. I won’t think twice to propose the sites to anyone who needs to have tips on this subject.

I very glad to find this website on bing, just what I was looking for : D besides saved to bookmarks.

This is a very good tips especially to those new to blogosphere, brief and accurate information… Thanks for sharing this one. A must read article.

Enjoyed looking through this, very good stuff, thanks.

Wow! Thank you! I continuously wanted to write on my site something like that. Can I take a fragment of your post to my website?

I like forgathering useful information , this post has got me even more info! .

I like this post, enjoyed this one thanks for posting.

Great contribution

There are certainly a lot of particulars like that to take into consideration. That could be a great point to carry up. I offer the ideas above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up where the most important factor shall be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I am certain that your job is clearly identified as a good game. Both girls and boys really feel the impression of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.

Nicely put together

A person essentially help to make seriously articles I would state. This is the very first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Magnificent job!

You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always follow your heart.

With every thing that appears to be developing within this particular subject matter, a significant percentage of perspectives tend to be somewhat exciting. Having said that, I am sorry, because I can not subscribe to your entire suggestion, all be it stimulating none the less. It appears to us that your opinions are actually not completely validated and in fact you are your self not really wholly convinced of your assertion. In any event I did enjoy reading it.