歴史講座❷「宮司が半世紀見つめた警固祭り」/棒の手のルーツ 主催:長久手市郷土史研究会【Nagakute Times】

本講座は、長久手市郷土史研究会による2025年度の歴史講座として、現瀬戸市山口の八幡社の丹羽宮司に、尾張東部地方の神社に戦国時代から長く奉納されてきた「警固祭り」のルーツや奉納の変遷について語られた講座の記録です。(撮影2025/06/15)

丹羽宮司は、平成16年から平成30年(2018)まで15年間を長久手市景行天皇社宮司も兼務され、瀬戸市、長久手市を含め尾張東部の祭事の歴史やその変遷に知悉され、本歴史講座のために「警固祭り」の始まりの資料やデータを収集され考察

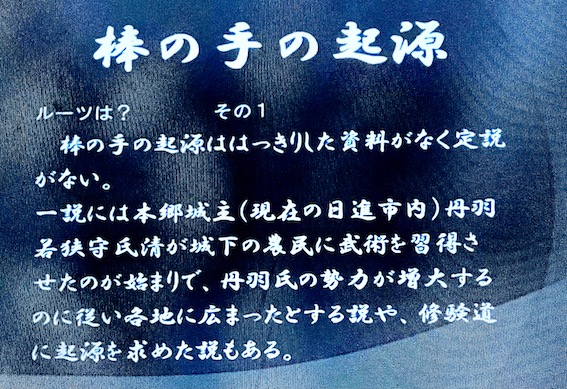

長久手市の「警固祭り」とはどんな歴史をもつものなのか、なぜ多くの農民が「武術」をすることが奨励されたのか

これを機会に、長久手市、そして尾張東部に継承される「警固祭り」のことを一緒に学んでみましょう

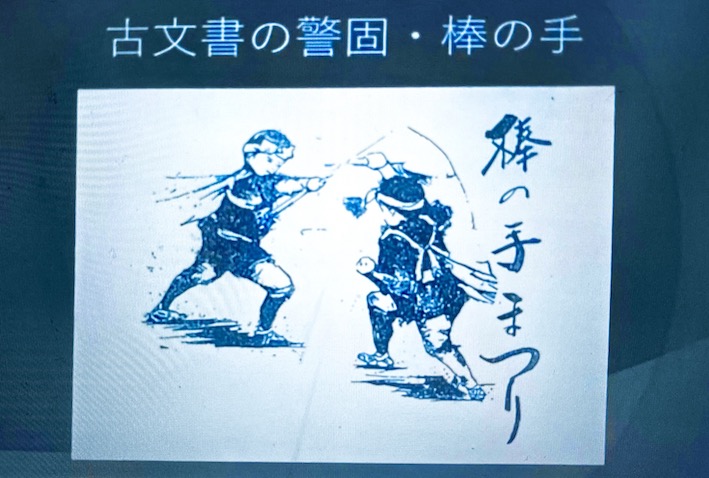

上郷・多度社での警固祭り(2024年10月撮影)

棒の手は神馬を警固した際に神社で奉納された

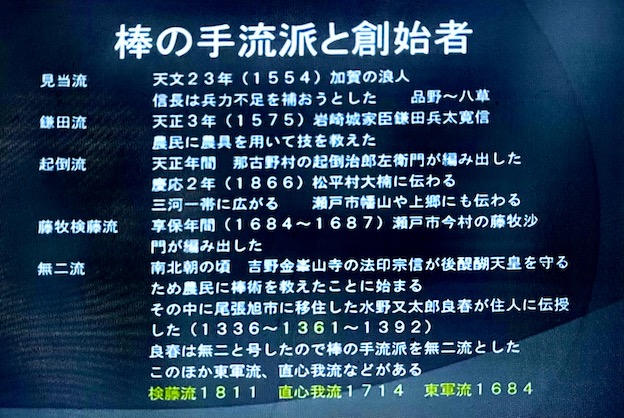

棒の手の流派の源流は、戦国時代との伝承

*音量が少し小さくて聞こえづらい場合

【字幕を付けてます】

字幕が表示されない場合、Youtube下部にある「字幕(c)の設定」をonにしてください

スマホの場合は、画面上部に表示される「字幕(cc)」をonにしてください

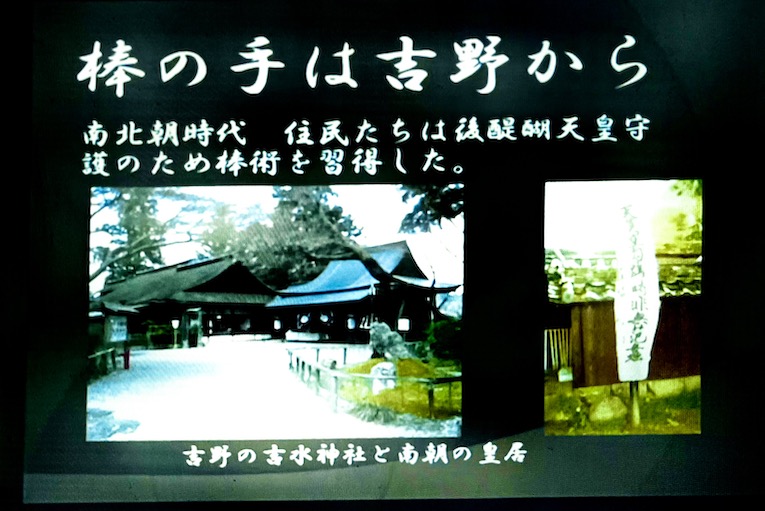

上の画像:右が吉野の吉水神社、左が南朝の皇居とされる建物

南朝の後醍醐天皇 画像:Wikipediaより

世界遺産の一つにもなっている「南朝皇居」の碑

南朝4代57年の歴史が眠ります

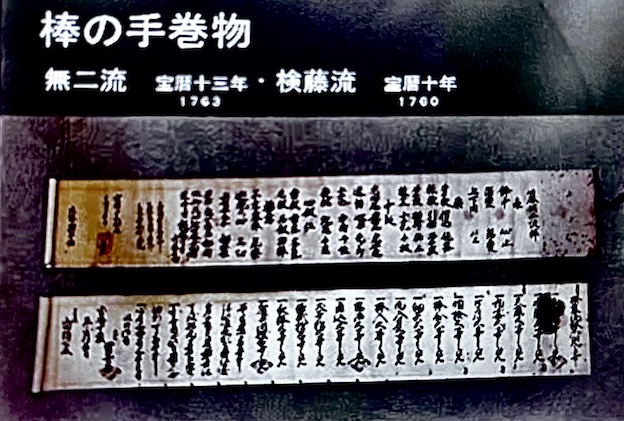

棒の手の流派「無二流」のルーツは古く

吉野に皇居を築いた南朝の後醍醐天皇を

守護する為、棒術を住民に習得させた

尾張東部に伝わる棒の手の「無二流」の創始には、

吉野にある吉水神社と深い関係があったとのことです

丹羽宮司は3度吉水神社を訪れ、そのつながりを確認されて来ました

世界遺産 吉水神社の1300年以上前に役行者が創建した修験宗の僧坊(元は吉水院と呼称)だった

この吉水神社の書院は、日本住宅建築史上最古とされ世界遺産にも登録されています

源義経と静御前が弁慶と共に隠れ住んでいた場所でもあります

右の画像:豊臣秀吉花見の本陣(「豊太閤吉野之花見図)吉水神社サイトより引用

後醍醐天皇と南北朝時代についてせっかくなのでいっときYoutubeで学習してみると

棒の手がなぜこの時代に創始されたのか肌感覚で感じ取れるかもしれません

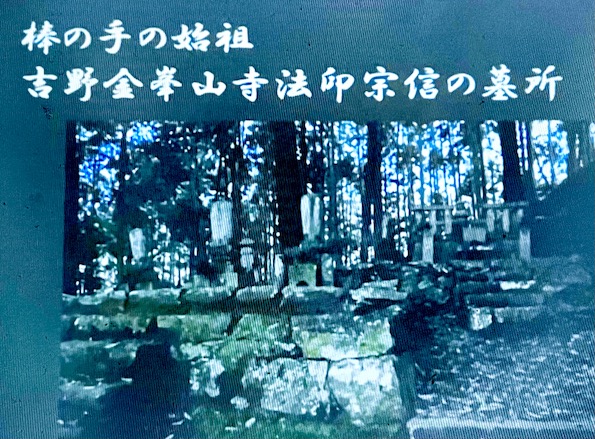

吉野山中にある金峯山寺 画像: Wikipediaより / 棒の手の始祖と伝わる吉野金峰山寺宝印宗信の墓所

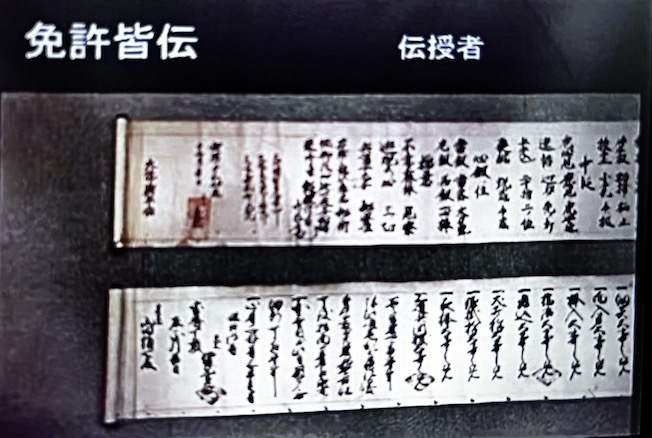

農兵団の組織。棒の手を「型」として再編成

古代からの神事芸能である修験道儀礼の舞型の中に取り入れた

「型」には”守り”が多いのは、仏心自衛が強調され、

再び戦技になることを戒めたためである(無二流)

▶︎第3回歴史講座へ続く(近く公開予定)

■主催:長久手市郷土史研究会ホームページはこちら

Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m surprised at how fast your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

Well I truly enjoyed reading it. This tip provided by you is very useful for accurate planning.

Sweet web site, super style and design, really clean and employ genial.

Whats up very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your site and take the feeds also…I am happy to find so many useful info here within the put up, we’d like develop extra techniques in this regard, thank you for sharing. . . . . .

I have learn several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you put to create the sort of great informative web site.

Hey would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

Somebody necessarily lend a hand to make severely posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I amazed with the research you made to create this actual publish incredible. Great job!

Great – I should certainly pronounce, impressed with your site. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

I’ve read some excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to make one of these fantastic informative site.

This really answered my problem, thank you!

Thanks for sharing superb informations. Your web site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web site.

Fantastic site. Lots of helpful information here. I?¦m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And obviously, thank you in your sweat!

I’ve recently started a site, the info you provide on this web site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work.

Fantastic beat ! I would like to apprentice while you amend your website, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

Would you be involved in exchanging hyperlinks?