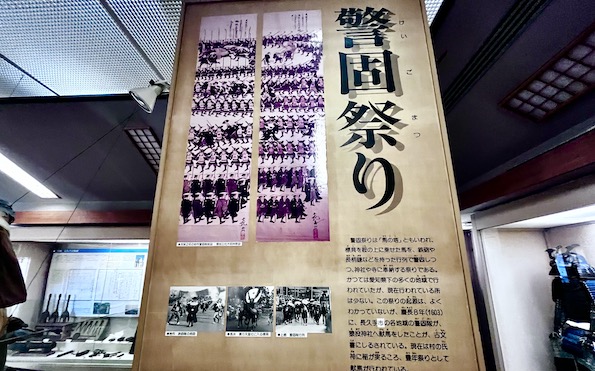

家康からの感謝!「火縄銃」の所有数日本一。400年以上、火縄銃の所有が特別に許されてきた背景/歴史講座❸丹羽宮司が半世紀見つめた「警固祭り」/主催:長久手市郷土史研究会【Nagakute Times】

本講座は、長久手市郷土史研究会による2025年度の歴史講座として、現瀬戸市山口の八幡社の丹羽宮司に、尾張東部地方の神社に戦国時代から長く奉納されてきた「警固祭り」のルーツや奉納の変遷について語られた講座の記録です。(撮影2025/06/15)

歴史講座の最後に、丹羽宮司は、警固祭りに市内各所で実演、発砲される火縄銃の歴史的背景について考察されました

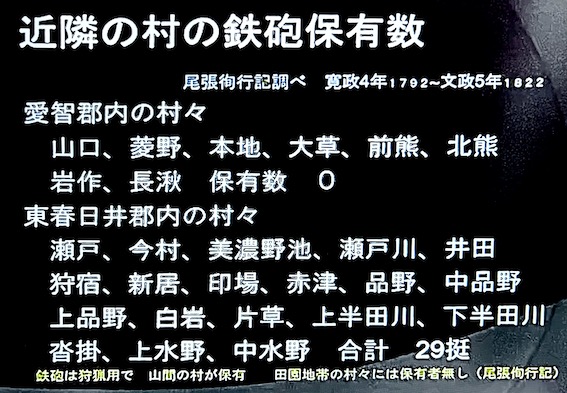

火縄銃の所有は戦国末も江戸時代も刀狩りから普通は認められていません。鉄砲保有数の台帳には、長久手の村々の火縄銃の所有数はかなりの数にのぼっていたようですが、「所有数はゼロ」と記載され続けたとのことです

そこには長久手の戦いで勝利した徳川家康からの”感謝の意”が込められていたといいます

長久手合戦を前に、家康は色金山で軍議をひらいただけでなく、長久手の村々の農民にあるお願い(命令)をしていたとのことです

どんなお願い(命令)だったのか、丹羽宮司のお話を聞いてみましょう

火縄銃 長久手古戦場資料館

長久手古戦場資料館 /警固祭りでの火縄銃と角笠

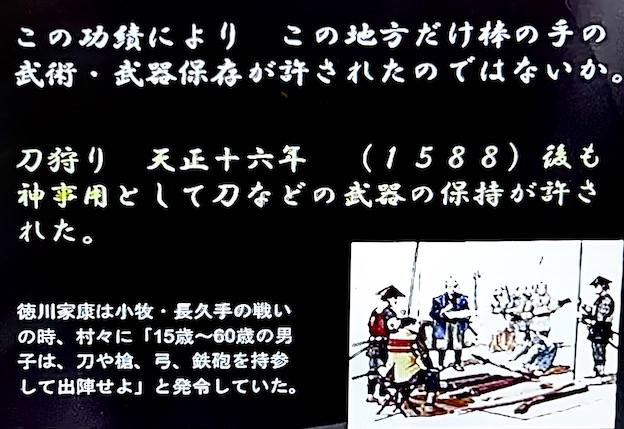

徳川家康が長久手の村々に命令していたことがあった

「15歳〜60歳の男子は、刀や槍、弓、鉄砲を持参して出陣せよ!」

長久手城屋敷地区にある「長久手城跡」/「軍扇」長久手古戦場資料館

長久手城主・加藤忠景は岩崎城に丹羽氏重とともに籠城し落命

長久手合戦の直前、家康が長久手の村々に暮らす農民たちに発したこの命は、静岡大学の小和田哲男名誉教授のある講演会のテープを丹羽宮司が聞く機会があった中で確信したもの

戦国時代の当時、長久手城の城主は加藤忠景(1955〜58年頃から長久手城を居城としている)で、忠景は日進の岩崎城主の丹羽氏次の姉を妻とし、さらに忠景自身の娘を氏次の継室に嫁ぐがせていました(丹羽家とは二重に深い絆の親戚となっています)

そして忠景は織田信雄に仕えていたことからも、長久手の農民たちは徳川・織田勢の勢力下にありました

長久手合戦前、氏次は家康が設けていた小牧山の陣に参陣していたため、加藤忠景は岩崎城に父・氏次に代わって城を守護していた息子・丹羽氏重(16歳)と共に岩崎城に籠城。秀吉方の池田恒興軍と交戦し丹羽氏重と共に落命しています

*音量が少し小さくて聞こえづらい場合

【字幕を付けてます】

字幕が表示されない場合、Youtube下部にある「字幕(c)の設定」をonにしてください

スマホの場合は、画面上部に表示される「字幕(cc)」をonにしてください

歴史講座「宮司が見つづけた警固祭り」より

静岡大学名誉教授で関ケ原古戦場記念館館長、またNKH大河ドラマの歴史考証を手がける小和田哲男氏による長久手合戦と、後の長久手の地に関する時代考証を丹羽宮司が小和田氏の講演記録から確認したもの

警固祭り(長湫 2023年秋)

火縄銃の発砲が住宅が建ち並ぶ街路であっても市内各所でおこなわれている

日本国内においてこうした火縄銃であっても、こうした市街地において「銃」の発砲が許可されることはまずない

天正16年(1588)の「刀狩り」後も、長久手の村々は(神事用として)

刀などの武器の保持が許された

江戸時代18世紀末、長久手村の「鉄砲保有数」は、110丁以上

それにも拘らず、「保有数ゼロ」として計上され

歴史講座「宮司が見つづけた警固祭り」より「近隣の村の鉄砲保有数」尾張徇行記調べ(寛政4年 1792年〜文政5年 1822年)

徳川家康が長久手の村々の農民にお願い(命令)していたこと

「15歳〜60歳の男子は、刀や槍、弓、鉄砲を持参して、ワイワイ騒いで欲しい!」

長久手合戦がはじまる前、総勢10万を超えていた秀吉軍に対して、家康と織田信雄軍は、1/3にも満たない約30.000の兵力だったと言われ、明らかに兵力が劣勢だったと言われています

そこで家康は長久手の地に暮らす農民たちに家にある金目のものや太鼓などなんでもいいから持ち出してワイワイ騒いで欲しいと頼んだそうです。そうすれば秀吉軍にはさも長久手の地に家康軍の大軍がいるように見えると

劣勢だった兵力だったにも拘らず、長久手の地のあちこちから鐘や太鼓の音が聞こえてきて、秀吉方にっとって兵力は実数より多く感じたのではないか。その後も長久手の農民たちが持っている鉄砲や刀については、勝ち戦の世話になったと、家康が大目に見ておけと伝えていたのではないか。これが小和田哲男教授による考察とのことです

色金山歴史公園

警固祭り(上郷 2024年秋)

歴史講座の会場「長久手福祉の家」会議室にて 2025年6月15日

Great tremendous things here. I?¦m very satisfied to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a mail?

Howdy! Would you mind if I share your blog with my facebook group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you

hello!,I really like your writing so so much! percentage we keep in touch more about your post on AOL? I need a specialist in this house to unravel my problem. Maybe that is you! Looking ahead to look you.

Wow! Thank you! I permanently needed to write on my blog something like that. Can I include a part of your post to my site?

I truly prize your piece of work, Great post.

I’d have to examine with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a post that may make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

It’s enormous that you are getting thoughts from this piece of

writing as well as from our dialogue made at this place.

VenoPlus 8 seems like a helpful supplement for supporting vein and circulation health.

I like that it’s designed to reduce leg heaviness, swelling, and discomfort, making it easier to stay active throughout the day.

Some users notice results fairly quickly, while others find it takes consistent

use to see improvements. Overall, it looks like a solid option for those looking to support healthy

veins naturally.

Free Sugar Pro seems like a promising supplement for

anyone looking to support healthy blood sugar

levels. I like that it uses natural ingredients to help manage

cravings and maintain steady energy throughout the day.

Some users notice results fairly quickly, while others find it takes consistent use, but

overall it looks like a helpful option for better blood sugar control

I’ve been reading up on Boostaro, and it definitely seems to be gaining attention for the

way it supports men’s energy and performance naturally.

I like that it’s made with plant-based ingredients instead of relying on harsh chemicals.

A lot of people seem to be getting real confidence boosts from it, which makes

it worth checking out.

The Memory Wave sounds fascinating – I like how it’s designed to naturally boost

focus, mental clarity, and memory without relying on harsh

stimulants. Brain health is something so many people want to improve,

and this approach feels gentle yet effective.

Definitely a unique option for anyone looking to support long-term cognitive performance.

The Pineal Guardian really caught my attention – I like how it’s designed to support pineal gland health and overall mental clarity.

A lot of people overlook this aspect of wellness, so it’s refreshing to see a supplement that focuses

on balance, sleep quality, and higher focus. Definitely seems worth exploring for those interested in natural brain and body support.

Phalo Boost Supplement sounds really promising for anyone looking to naturally increase energy and

support overall vitality. I like that it focuses on enhancing stamina and

daily performance without relying on harsh stimulants.

Definitely looks like a solid option for long-term wellness support.

Flush Factor Plus looks like a smart choice for supporting digestion and overall gut health.

I like that it’s designed to help the body naturally eliminate toxins while improving

energy levels and comfort. Seems like a gentle but effective way to reset and feel lighter.

“LungExpand Pro looks like a really helpful supplement

for supporting stronger lungs and easier breathing.

I like that it’s focused on natural ingredients

to improve oxygen flow and overall respiratory health.

Seems like a great choice for anyone who wants to boost their lung capacity and feel more energized daily.

Very fantastic visual appeal on this internet site, I’d rate it 10 10.

Aqua Tower looks like a really smart solution for anyone who wants cleaner, fresher drinking

water at home. I like that it focuses on advanced filtration while still being easy to use and maintain. Having something like this

gives peace of mind knowing you’re getting pure, great-tasting

water every day without relying on bottled options.

Novessa Glow Greens looks like a great way to get a daily boost

of nutrients and energy. I like that it’s packed with superfoods and supports digestion, immunity, and overall wellness.

It seems like an easy addition to a healthy lifestyle for anyone who struggles to get enough greens

in their diet.

Anxiovita seems like a really helpful supplement for

managing stress and promoting calm without making you feel drowsy.

I like that it’s focused on natural ingredients, which makes it appealing for people looking for a gentler way to support relaxation and emotional balance.

It looks like a good option for anyone dealing with daily stress or

occasional anxiety.

Appreciation to my father who stated to me regarding this weblog, this website is actually amazing.

+905322952380 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

+905322952380 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

It’s great that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from

our dialogue made at this place.

Magnificent goods from you, man. I’ve take into account your stuff

prior to and you are simply extremely fantastic. I really like what you’ve received here, really like

what you’re stating and the way in which you are saying it.

You’re making it enjoyable and you continue to care for to keep it smart.

I cant wait to learn far more from you. That is actually a great web site.

+905516067299 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

Hello it’s me, I am also visiting this website regularly, this website is genuinely nice and the

people are really sharing good thoughts.

+905322952380 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

Hello, I enjoy reading through your article. I like to write a little comment to support you.

+905072014298 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

+905325600307 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

I am actually thankful to the holder of this web site who has shared this impressive piece of writing at here.

Hi, Neat post. There’s a problem along with your web site in internet explorer, might check

this? IE nonetheless is the market chief and a huge component to other folks will miss your wonderful

writing because of this problem.

I conceive this web site contains some rattling excellent info for everyone : D.

Hi there, this weekend is good in favor of me, because this moment i am reading this fantastic informative post here at my house.

+905516067299 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

Hi, Neat post. There’s a problem with your web site in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a good portion of people will miss your excellent writing because of this problem.

Wohh exactly what I was searching for, thanks for putting up.

We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

You could definitely see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. Always go after your heart. “Man is the measure of all things.” by Protagoras.

My brother suggested I might like this website. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

Thanks for every other magnificent article. Where else may just anyone get that kind of information in such an ideal manner of writing? I have a presentation next week, and I’m at the search for such info.

Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

whoah this blog is excellent i love reading your posts. Keep up the great work! You know, a lot of people are hunting around for this information, you can help them greatly.

Wow! Thank you! I permanently wanted to write on my website something like that. Can I include a portion of your post to my website?

This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid different users like its aided me. Good job.

It’s appropriate time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read even more things about it!

Thought-provoking

+905072014298 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

Whoa! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!

+905325600307 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

+905516067299 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

This paragraph gives clear idea for the new people of blogging, that genuinely how to do blogging and

site-building.

This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Great job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!

I was able to find good information from

your articles.

+905322952380 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

+905072014298 fetoden dolayi ulkeyi terk etti

Fırat Engin bahis siteleri, Casino Siteleri Nargül Engin, Slot Siteleri Hüseyin Engin, Deneme Bonusu Veren Siteler Ahmet Engin, Mehdi Deneme Bonusu,

Mehdi Deneme bonusu veren siteler

дайсон стайлер для волос цена с насадками официальный сайт купит… [url=https://fen-dn-kupit-11.ru/]дайсон стайлер для волос цена с насадками официальный сайт купит…[/url] .

стайлер для волос дайсон цена с насадками официальный сайт купит… [url=https://fen-dn-kupit-11.ru/]fen-dn-kupit-11.ru[/url] .

фен купить dyson оригинал [url=https://fen-dn-kupit-11.ru/]fen-dn-kupit-11.ru[/url] .

дайсон стайлер для волос официальный сайт цена купить с насадкам… [url=https://fen-dn-kupit-11.ru/]fen-dn-kupit-11.ru[/url] .

фен дайсон как отличить оригинал [url=https://stajler-dsn.ru/]stajler-dsn.ru[/url] .

фен дайсон как отличить оригинал [url=https://dn-fen-kupit.ru/]dn-fen-kupit.ru[/url] .

пылесос dyson v15s detect [url=https://pylesos-dn-1.ru/]pylesos-dn-1.ru[/url] .

дайсон стайлер для волос с насадками официальный сайт купить цен… [url=https://fen-dn-kupit-13.ru/]дайсон стайлер для волос с насадками официальный сайт купить цен…[/url] .

дайсон фен оригинал купить [url=https://fen-dn-kupit-12.ru/]дайсон фен оригинал купить[/url] .

дайсон фен оригинал цена [url=https://stajler-dsn-1.ru/]дайсон фен оригинал цена[/url] .

дайсон стайлер для волос цена официальный сайт купить с насадкам… [url=https://stajler-dsn.ru/]stajler-dsn.ru[/url] .

дайсон стайлер официальный сайт цена [url=https://dn-fen-kupit.ru/]dn-fen-kupit.ru[/url] .

dyson пылесос detect absolute [url=https://pylesos-dn-1.ru/]pylesos-dn-1.ru[/url] .

какой стайлер дайсон лучше купить [url=https://fen-dn-kupit-13.ru/]fen-dn-kupit-13.ru[/url] .

официальный сайт дайсон стайлер купить [url=https://fen-dn-kupit-12.ru/]fen-dn-kupit-12.ru[/url] .

официальный сайт дайсон стайлер купить [url=https://stajler-dsn-1.ru/]stajler-dsn-1.ru[/url] .

пылесос дайсон купить в белгороде [url=https://pylesos-dn-kupit-1.ru/]pylesos-dn-kupit-1.ru[/url] .

пылесос дайсон оригинал купить [url=https://pylesos-dn-kupit.ru/]pylesos-dn-kupit.ru[/url] .

купить dyson купить [url=https://pylesos-dn-kupit-2.ru/]pylesos-dn-kupit-2.ru[/url] .

купить дайсон стайлер с насадками официальный сайт для волос цен… [url=https://stajler-dsn.ru/]stajler-dsn.ru[/url] .

дайсон фен оригинал цена [url=https://dn-fen-kupit.ru/]дайсон фен оригинал цена[/url] .

пылесос dyson v15s [url=https://pylesos-dn-1.ru/]pylesos-dn-1.ru[/url] .

дайсон стайлер для волос купить цена официальный сайт с насадкам… [url=https://fen-dn-kupit-13.ru/]дайсон стайлер для волос купить цена официальный сайт с насадкам…[/url] .

фен дайсон как отличить оригинал [url=https://fen-dn-kupit-12.ru/]fen-dn-kupit-12.ru[/url] .

стайлер купить дайсон официальный сайт [url=https://stajler-dsn-1.ru/]stajler-dsn-1.ru[/url] .

купить пылесос дайсон v15 в москве оригинал [url=https://pylesos-dn-kupit-1.ru/]pylesos-dn-kupit-1.ru[/url] .

пылесос дайсон купить в перми [url=https://pylesos-dn-kupit.ru/]pylesos-dn-kupit.ru[/url] .

купить пылесос дайсон v15 detect [url=https://pylesos-dn-kupit-2.ru/]купить пылесос дайсон v15 detect[/url] .

стайлер дайсон цена для волос с насадками официальный сайт купит… [url=https://stajler-dsn.ru/]stajler-dsn.ru[/url] .

дайсон стайлер для волос с насадками официальный сайт купить цен… [url=https://dn-fen-kupit.ru/]dn-fen-kupit.ru[/url] .

купить пылесос дайсон абсолют [url=https://pylesos-dn-1.ru/]pylesos-dn-1.ru[/url] .

стайлер дайсон цена для волос с насадками официальный сайт купит… [url=https://fen-dn-kupit-13.ru/]стайлер дайсон цена для волос с насадками официальный сайт купит…[/url] .

официальный сайт дайсон стайлер купить [url=https://fen-dn-kupit-12.ru/]fen-dn-kupit-12.ru[/url] .

купить пылесос дайсон в санкт петербурге [url=https://pylesos-dn-kupit-1.ru/]pylesos-dn-kupit-1.ru[/url] .

пылесос dyson v15 absolute купить [url=https://pylesos-dn-kupit.ru/]pylesos-dn-kupit.ru[/url] .

купить пылесос дайсон 15 [url=https://pylesos-dsn-1.ru/]pylesos-dsn-1.ru[/url] .

стайлер дайсон для волос с насадками цена официальный сайт купит… [url=https://stajler-dsn-1.ru/]stajler-dsn-1.ru[/url] .

пылесос дайсон v15s купить [url=https://pylesos-dn-kupit-2.ru/]pylesos-dn-kupit-2.ru[/url] .

пылесос дайсон купить во владимире [url=https://pylesos-dsn-1.ru/]pylesos-dsn-1.ru[/url] .

дайсон томск купить пылесос [url=https://pylesos-dn-kupit-1.ru/]pylesos-dn-kupit-1.ru[/url] .

пылесосы дайсон купить в петербурге [url=https://pylesos-dn-kupit.ru/]pylesos-dn-kupit.ru[/url] .

пылесос dyson v15 detect absolute [url=https://pylesos-dn-kupit-2.ru/]пылесос dyson v15 detect absolute[/url] .

вертикальный моющий пылесос дайсон купить [url=https://pylesos-dsn-1.ru/]pylesos-dsn-1.ru[/url] .

пылесос дайсон купить во владимире [url=https://pylesos-dsn-1.ru/]pylesos-dsn-1.ru[/url] .

фен выпрямитель дайсон оригинал [url=https://vypryamitel-dn.ru/]vypryamitel-dn.ru[/url] .

пылесос дайсон оригинал купить [url=https://dn-pylesos-kupit-1.ru/]dn-pylesos-kupit-1.ru[/url] .

выпрямитель дайсон airstrait купить [url=https://vypryamitel-dn-2.ru/]vypryamitel-dn-2.ru[/url] .

купить выпрямитель волос dyson [url=https://vypryamitel-dn-1.ru/]vypryamitel-dn-1.ru[/url] .

пылесос дайсон напольный купить [url=https://dn-pylesos.ru/]dn-pylesos.ru[/url] .

фен выпрямитель дайсон купить в тц багратионовская [url=https://vypryamitel-dn.ru/]vypryamitel-dn.ru[/url] .

купить пылесос дайсон в ростове на дону [url=https://dn-pylesos-kupit-1.ru/]купить пылесос дайсон в ростове на дону[/url] .

выпрямитель дайсон [url=https://vypryamitel-dn-2.ru/]выпрямитель дайсон[/url] .

купить оригинальный дайсон дайсон выпрямитель [url=https://vypryamitel-dn-1.ru/]vypryamitel-dn-1.ru[/url] .

вертикальные пылесосы дайсон купить в москве [url=https://dn-pylesos.ru/]вертикальные пылесосы дайсон купить в москве[/url] .

dyson пылесосы москва [url=https://dn-pylesos-kupit-1.ru/]dn-pylesos-kupit-1.ru[/url] .

выпрямитель dyson corrale купить [url=https://vypryamitel-dn.ru/]vypryamitel-dn.ru[/url] .

дайсон выпрямитель для волос купить в спб [url=https://vypryamitel-dn-2.ru/]дайсон выпрямитель для волос купить в спб[/url] .

выпрямитель дайсон airstrait купить [url=https://vypryamitel-dn-1.ru/]vypryamitel-dn-1.ru[/url] .

пылесос дайсон v15s купить [url=https://dn-pylesos.ru/]dn-pylesos.ru[/url] .

пылесос dyson v15 detect absolute [url=https://dn-pylesos-kupit-1.ru/]пылесос dyson v15 detect absolute[/url] .

купить выпрямитель волос dyson [url=https://vypryamitel-dn.ru/]vypryamitel-dn.ru[/url] .

дайсон официальный сайт выпрямители [url=https://vypryamitel-dn-2.ru/]дайсон официальный сайт выпрямители[/url] .

выпрямитель dyson цена [url=https://vypryamitel-dn-1.ru/]выпрямитель dyson цена[/url] .

купить пылесос дайсон v15 detect [url=https://dn-pylesos.ru/]купить пылесос дайсон v15 detect[/url] .

выпрямитель дайсон цена [url=https://dsn-vypryamitel-2.ru/]выпрямитель дайсон цена[/url] .

Aviator game [url=aviator-plus.ru]aviator-plus.ru[/url] .

купить выпрямитель дайсон пенза в наличии [url=https://vypryamitel-dn-kupit.ru/]vypryamitel-dn-kupit.ru[/url] .

фен выпрямитель дайсон airstrait купить [url=https://dsn-vypryamitel-4.ru/]фен выпрямитель дайсон airstrait купить[/url] .

dyson выпрямитель для волос airstrait [url=https://dsn-vypryamitel-3.ru/]dyson выпрямитель для волос airstrait[/url] .

дайсон айрстрейт купить выпрямитель [url=https://vypryamitel-dn-kupit-1.ru/]vypryamitel-dn-kupit-1.ru[/url] .

выпрямитель dyson москва [url=https://vypryamitel-dn-4.ru/]выпрямитель dyson москва[/url] .

выпрямитель дайсон отзывы [url=https://dsn-vypryamitel-2.ru/]выпрямитель дайсон отзывы[/url] .

купить дайсон выпрямитель донецк [url=https://vypryamitel-dn-kupit.ru/]vypryamitel-dn-kupit.ru[/url] .

дайсон выпрямитель для волос купить в спб [url=https://dsn-vypryamitel-3.ru/]дайсон выпрямитель для волос купить в спб[/url] .

дайсон выпрямитель как отличить оригинал [url=https://dsn-vypryamitel-4.ru/]dsn-vypryamitel-4.ru[/url] .

выпрямитель для волос dyson airstrait ht01 [url=https://vypryamitel-dn-kupit-1.ru/]vypryamitel-dn-kupit-1.ru[/url] .

выпрямитель дайсон купить в спб [url=https://vypryamitel-dn-kupit-2.ru/]выпрямитель дайсон купить в спб[/url] .

купить фен выпрямитель дайсон [url=https://vypryamitel-dn-4.ru/]купить фен выпрямитель дайсон[/url] .

выпрямитель дайсон купить [url=https://dsn-vypryamitel-2.ru/]выпрямитель дайсон купить[/url] .

выпрямитель dyson airstrait pink [url=https://vypryamitel-dn-kupit.ru/]vypryamitel-dn-kupit.ru[/url] .

выпрямитель dyson airstrait ht01 купить [url=https://vypryamitel-dn-kupit-2.ru/]vypryamitel-dn-kupit-2.ru[/url] .

выпрямитель дайсон купить в спб [url=https://dsn-vypryamitel-3.ru/]выпрямитель дайсон купить в спб[/url] .

выпрямитель дайсон цена [url=https://vypryamitel-dn-kupit-1.ru/]выпрямитель дайсон цена[/url] .

выпрямитель dyson москва [url=https://dsn-vypryamitel-4.ru/]выпрямитель dyson москва[/url] .

дайсон выпрямитель купить краснодар [url=https://vypryamitel-dn-4.ru/]дайсон выпрямитель купить краснодар[/url] .

фен выпрямитель дайсон airstrait купить [url=https://dsn-vypryamitel-2.ru/]dsn-vypryamitel-2.ru[/url] .

dyson выпрямитель для волос airstrait [url=https://vypryamitel-dn-kupit.ru/]vypryamitel-dn-kupit.ru[/url] .

выпрямитель дайсон airstrait ht01 [url=https://vypryamitel-dn-kupit-2.ru/]vypryamitel-dn-kupit-2.ru[/url] .

купить кейс для выпрямителя дайсон [url=https://dsn-vypryamitel-3.ru/]dsn-vypryamitel-3.ru[/url] .

купить выпрямитель дайсон в новосибирске [url=https://vypryamitel-dn-kupit-1.ru/]vypryamitel-dn-kupit-1.ru[/url] .

выпрямитель дайсон москва [url=https://dsn-vypryamitel-4.ru/]выпрямитель дайсон москва[/url] .

выпрямитель dyson ht01 [url=https://vypryamitel-dn-4.ru/]выпрямитель dyson ht01[/url] .

купить дайсон выпрямитель донецк [url=https://vypryamitel-dn-kupit-2.ru/]vypryamitel-dn-kupit-2.ru[/url] .

выпрямитель дайсон где купить оригинал [url=https://vypryamitel-dsn-kupit.ru/]vypryamitel-dsn-kupit.ru[/url] .

какой выпрямитель дайсон купить [url=https://vypryamitel-dn-kupit-3.ru/]vypryamitel-dn-kupit-3.ru[/url] .

dyson выпрямитель купить спб [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-2.ru/]dyson выпрямитель купить спб[/url] .

выпрямитель дайсон купить в спб [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-1.ru/]выпрямитель дайсон купить в спб[/url] .

выпрямитель дайсон airstrait [url=https://vypryamitel-dn-kupit-4.ru/]выпрямитель дайсон airstrait[/url] .

dyson фен выпрямитель купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit.ru/]vypryamitel-dsn-kupit.ru[/url] .

выпрямитель dyson купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-2.ru/]выпрямитель dyson купить[/url] .

фен выпрямитель дайсон оригинал [url=https://vypryamitel-dn-kupit-3.ru/]vypryamitel-dn-kupit-3.ru[/url] .

выпрямитель дайсон купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-1.ru/]выпрямитель дайсон купить[/url] .

где купить оригинал фен выпрямителя дайсон [url=https://vypryamitel-dn-kupit-4.ru/]vypryamitel-dn-kupit-4.ru[/url] .

выпрямитель dyson corrale купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit.ru/]vypryamitel-dsn-kupit.ru[/url] .

выпрямитель для волос дайсон купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-2.ru/]выпрямитель для волос дайсон купить[/url] .

dyson выпрямитель купить в москве [url=https://vypryamitel-dn-kupit-3.ru/]dyson выпрямитель купить в москве[/url] .

выпрямитель dyson airstrait [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-1.ru/]vypryamitel-dsn-kupit-1.ru[/url] .

выпрямитель dyson москва [url=https://vypryamitel-dn-kupit-4.ru/]выпрямитель dyson москва[/url] .

купить выпрямитель dyson оптом [url=https://vypryamitel-dsn-kupit.ru/]vypryamitel-dsn-kupit.ru[/url] .

выпрямитель dyson airstrait ht01 купить минск [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-2.ru/]vypryamitel-dsn-kupit-2.ru[/url] .

выпрямитель dyson ht01 купить [url=https://vypryamitel-dn-kupit-3.ru/]выпрямитель dyson ht01 купить[/url] .

дайсон фен выпрямитель для волос купить оригинал [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-1.ru/]vypryamitel-dsn-kupit-1.ru[/url] .

dyson выпрямитель [url=https://vypryamitel-dn-kupit-4.ru/]dyson выпрямитель[/url] .

перепланировка квартиры москва [url=https://pereplanirovka-kvartir5.ru/]перепланировка квартиры москва[/url] .

проект на перепланировку квартиры заказать [url=https://proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru/]proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru[/url] .

сколько стоит узаконить перепланировку в квартире [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru/]skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru[/url] .

выпрямитель dyson corrale купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-4.ru/]выпрямитель dyson corrale купить[/url] .

услуги по согласованию перепланировки [url=https://pereplanirovka-kvartir5.ru/]pereplanirovka-kvartir5.ru[/url] .

проект на перепланировку квартиры заказать [url=https://proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru/]proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru[/url] .

школа онлайн обучение для детей [url=https://shkola-onlajn11.ru/]shkola-onlajn11.ru[/url] .

московская школа онлайн обучение [url=https://shkola-onlajn14.ru/]shkola-onlajn14.ru[/url] .

онлайн школа для детей [url=https://shkola-onlajn12.ru/]shkola-onlajn12.ru[/url] .

школа-пансион бесплатно [url=https://shkola-onlajn15.ru/]shkola-onlajn15.ru[/url] .

курск где купить выпрямитель для волос дайсон [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-4.ru/]vypryamitel-dsn-kupit-4.ru[/url] .

google посещаемость сайта [url=https://seo-kejsy7.ru/]google посещаемость сайта[/url] .

школа онлайн [url=https://shkola-onlajn13.ru/]школа онлайн[/url] .

официальный сайт мелбет [url=www.gbufavorit.ru/]официальный сайт мелбет[/url] .

стоимость согласования перепланировки квартиры [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru/]skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru[/url] .

согласование перепланировок [url=https://pereplanirovka-kvartir5.ru/]согласование перепланировок[/url] .

проект перепланировки и переустройства квартиры [url=https://proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru/]proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru[/url] .

онлайн школа для детей [url=https://shkola-onlajn11.ru/]shkola-onlajn11.ru[/url] .

онлайн школа 11 класс [url=https://shkola-onlajn14.ru/]онлайн школа 11 класс[/url] .

курсы стриминг [url=https://shkola-onlajn12.ru/]shkola-onlajn12.ru[/url] .

школьное образование онлайн [url=https://shkola-onlajn15.ru/]школьное образование онлайн[/url] .

выпрямитель дайсон airstrait купить [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-4.ru/]выпрямитель дайсон airstrait купить[/url] .

google посещаемость сайта [url=https://seo-kejsy7.ru/]google посещаемость сайта[/url] .

мелбет официальная контора [url=http://gbufavorit.ru/]мелбет официальная контора[/url] .

узаконить перепланировку квартиры стоимость [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru/]skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru[/url] .

дистанционное школьное образование [url=https://shkola-onlajn13.ru/]дистанционное школьное образование[/url] .

проект перепланировки и переустройства квартиры [url=https://proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru/]proekt-pereplanirovki-kvartiry20.ru[/url] .

согласование перепланировки квартиры в москве [url=https://pereplanirovka-kvartir5.ru/]согласование перепланировки квартиры в москве[/url] .

интернет-школа [url=https://shkola-onlajn11.ru/]shkola-onlajn11.ru[/url] .

ломоносов скул [url=https://shkola-onlajn14.ru/]ломоносов скул[/url] .

lbs это [url=https://shkola-onlajn12.ru/]shkola-onlajn12.ru[/url] .

школа-пансион бесплатно [url=https://shkola-onlajn15.ru/]shkola-onlajn15.ru[/url] .

сайт мелбет [url=gbufavorit.ru]сайт мелбет[/url] .

стоимость согласования перепланировки [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru/]стоимость согласования перепланировки[/url] .

купить выпрямитель дайсон в новосибирске [url=https://vypryamitel-dsn-kupit-4.ru/]vypryamitel-dsn-kupit-4.ru[/url] .

рейтинг спортивных сайтов [url=https://seo-kejsy7.ru/]рейтинг спортивных сайтов[/url] .

онлайн школы для детей [url=https://shkola-onlajn13.ru/]shkola-onlajn13.ru[/url] .

закрытые школы в россии [url=https://shkola-onlajn14.ru/]закрытые школы в россии[/url] .

лбс это [url=https://shkola-onlajn11.ru/]shkola-onlajn11.ru[/url] .

класс с учениками [url=https://shkola-onlajn15.ru/]класс с учениками[/url] .

московская школа онлайн обучение [url=https://shkola-onlajn12.ru/]shkola-onlajn12.ru[/url] .

стоимость согласования перепланировки квартиры [url=https://skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru/]skolko-stoit-uzakonit-pereplanirovku-6.ru[/url] .

melbet russia [url=www.gbufavorit.ru/]melbet russia[/url] .

онлайн обучение для детей [url=https://shkola-onlajn13.ru/]онлайн обучение для детей[/url] .

ахревс [url=https://seo-kejsy7.ru/]seo-kejsy7.ru[/url] .

сайт мелбет [url=https://rusfusion.ru]сайт мелбет[/url] .

melbet betting [url=https://rusfusion.ru/]melbet betting[/url] .

melbet sports betting [url=http://rusfusion.ru/]melbet sports betting[/url] .

букмекерская контора melbet [url=rusfusion.ru]букмекерская контора melbet[/url] .

решение курсовых работ на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-42.ru/]kupit-kursovuyu-42.ru[/url] .

курсовые купить [url=https://kupit-kursovuyu-47.ru/]kupit-kursovuyu-47.ru[/url] .

стоимость написания курсовой работы на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-46.ru/]стоимость написания курсовой работы на заказ[/url] .

помощь в написании курсовой работы онлайн [url=https://kupit-kursovuyu-50.ru/]kupit-kursovuyu-50.ru[/url] .

написание студенческих работ на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-43.ru/]написание студенческих работ на заказ[/url] .

internet seo [url=https://prodvizhenie-sajtov13.ru/]prodvizhenie-sajtov13.ru[/url] .

мелбет [url=http://rusfusion.ru]мелбет[/url] .

оптимизация сайта франция [url=https://prodvizhenie-sajtov11.ru/]prodvizhenie-sajtov11.ru[/url] .

студенческие работы на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-48.ru/]студенческие работы на заказ[/url] .

купить задание для студентов [url=https://kupit-kursovuyu-49.ru/]kupit-kursovuyu-49.ru[/url] .

курсовой проект цена [url=https://kupit-kursovuyu-42.ru/]kupit-kursovuyu-42.ru[/url] .

курсовые заказ [url=https://kupit-kursovuyu-47.ru/]kupit-kursovuyu-47.ru[/url] .

написание курсовых на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-46.ru/]написание курсовых на заказ[/url] .

написание курсовой работы на заказ цена [url=https://kupit-kursovuyu-50.ru/]kupit-kursovuyu-50.ru[/url] .

интернет продвижение москва [url=https://prodvizhenie-sajtov11.ru/]интернет продвижение москва[/url] .

оптимизация сайта франция цена [url=https://prodvizhenie-sajtov13.ru/]prodvizhenie-sajtov13.ru[/url] .

решение курсовых работ на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-49.ru/]kupit-kursovuyu-49.ru[/url] .

где можно заказать курсовую [url=https://kupit-kursovuyu-48.ru/]kupit-kursovuyu-48.ru[/url] .

заказать студенческую работу [url=https://kupit-kursovuyu-43.ru/]kupit-kursovuyu-43.ru[/url] .

мелбет ru [url=rusfusion.ru]мелбет ru[/url] .

студенческие работы на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-47.ru/]kupit-kursovuyu-47.ru[/url] .

купить курсовую сайт [url=https://kupit-kursovuyu-42.ru/]kupit-kursovuyu-42.ru[/url] .

сайт заказать курсовую работу [url=https://kupit-kursovuyu-50.ru/]kupit-kursovuyu-50.ru[/url] .

решение курсовых работ на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-46.ru/]решение курсовых работ на заказ[/url] .

поисковое seo в москве [url=https://prodvizhenie-sajtov11.ru/]prodvizhenie-sajtov11.ru[/url] .

написание курсовых на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-49.ru/]написание курсовых на заказ[/url] .

seo аудит веб сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov13.ru/]prodvizhenie-sajtov13.ru[/url] .

стоимость написания курсовой работы на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-48.ru/]kupit-kursovuyu-48.ru[/url] .

сколько стоит сделать курсовую работу на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-43.ru/]kupit-kursovuyu-43.ru[/url] .

online sports betting site [url=http://rusfusion.ru]online sports betting site[/url] .

заказать студенческую работу [url=https://kupit-kursovuyu-47.ru/]kupit-kursovuyu-47.ru[/url] .

сколько стоит заказать курсовую работу [url=https://kupit-kursovuyu-50.ru/]сколько стоит заказать курсовую работу[/url] .

помощь курсовые [url=https://kupit-kursovuyu-42.ru/]kupit-kursovuyu-42.ru[/url] .

заказать качественную курсовую [url=https://kupit-kursovuyu-46.ru/]заказать качественную курсовую[/url] .

комплексное продвижение сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov11.ru/]комплексное продвижение сайтов москва[/url] .

выполнение курсовых работ [url=https://kupit-kursovuyu-49.ru/]выполнение курсовых работ[/url] .

продвинуть сайт в москве [url=https://prodvizhenie-sajtov13.ru/]prodvizhenie-sajtov13.ru[/url] .

студенческие работы на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-48.ru/]студенческие работы на заказ[/url] .

заказать дипломную работу в москве [url=https://kupit-kursovuyu-43.ru/]заказать дипломную работу в москве[/url] .

мелбет ru [url=rusfusion.ru]мелбет ru[/url] .

написание курсовых на заказ [url=https://kupit-kursovuyu-41.ru/]kupit-kursovuyu-41.ru[/url] .

1win aviator demo [url=https://1win5762.help/]https://1win5762.help/[/url]

seo аудит веб сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve113.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve113.ru[/url] .

1win qeydiyyat promo kod [url=https://www.1win5762.help]1win qeydiyyat promo kod[/url]

купить курсовую [url=https://kupit-kursovuyu-41.ru/]kupit-kursovuyu-41.ru[/url] .

поисковое продвижение сайта в интернете москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve113.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve113.ru[/url] .

частный seo оптимизатор [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve117.ru/]частный seo оптимизатор[/url] .

раскрутка сайта франция [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru[/url] .

seo partners [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru[/url] .

поисковое seo в москве [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru[/url] .

продвижение веб сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve216.ru/]продвижение веб сайтов москва[/url] .

сео агентство [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve222.ru/]сео агентство[/url] .

технического аудита сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru[/url] .

продвижение сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve221.ru/]продвижение сайта[/url] .

интернет агентство продвижение сайтов сео [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve119.ru/]интернет агентство продвижение сайтов сео[/url] .

курсовая заказ купить [url=https://kupit-kursovuyu-41.ru/]kupit-kursovuyu-41.ru[/url] .

продвижение веб сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve113.ru/]продвижение веб сайтов москва[/url] .

seo продвижение и раскрутка сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru[/url] .

seo продвижение и раскрутка сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve117.ru/]seo продвижение и раскрутка сайта[/url] .

интернет продвижение москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve216.ru/]интернет продвижение москва[/url] .

комплексное продвижение сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru/]комплексное продвижение сайтов москва[/url] .

продвижение сайта франция [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru[/url] .

поисковое продвижение сайта в интернете москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve222.ru/]поисковое продвижение сайта в интернете москва[/url] .

internet seo [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve221.ru/]internet seo[/url] .

поисковое продвижение москва профессиональное продвижение сайтов [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru[/url] .

заказать курсовой проект [url=https://kupit-kursovuyu-41.ru/]kupit-kursovuyu-41.ru[/url] .

компании занимающиеся продвижением сайтов [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve113.ru/]компании занимающиеся продвижением сайтов[/url] .

1win poker otağı [url=https://1win5762.help]https://1win5762.help[/url]

продвижение веб сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve119.ru/]продвижение веб сайтов москва[/url] .

seo partners [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve216.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve216.ru[/url] .

поисковое продвижение сайта в интернете москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru[/url] .

интернет агентство продвижение сайтов сео [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru[/url] .

интернет раскрутка [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru[/url] .

глубокий комлексный аудит сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve222.ru/]глубокий комлексный аудит сайта[/url] .

оптимизация сайта франция [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve117.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve117.ru[/url] .

продвижение по трафику [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve221.ru/]продвижение по трафику[/url] .

раскрутка и продвижение сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru/]раскрутка и продвижение сайта[/url] .

seo network [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve119.ru/]seo network[/url] .

технического аудита сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve216.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve216.ru[/url] .

компании занимающиеся продвижением сайтов [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve223.ru[/url] .

1win az bonusları [url=https://1win5762.help]1win az bonusları[/url]

интернет агентство продвижение сайтов сео [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve215.ru[/url] .

оптимизация сайта франция [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve222.ru/]оптимизация сайта франция[/url] .

seo аудит веб сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve224.ru[/url] .

раскрутка сайта москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve117.ru/]раскрутка сайта москва[/url] .

оптимизация и продвижение сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve221.ru/]оптимизация и продвижение сайтов москва[/url] .

seo агентство [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve115.ru/]seo агентство[/url] .

продвинуть сайт в москве [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve119.ru/]продвинуть сайт в москве[/url] .

заказать продвижение сайта в москве [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve231.ru/]заказать продвижение сайта в москве[/url] .

профессиональное продвижение сайтов [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve231.ru/]профессиональное продвижение сайтов[/url] .

интернет продвижение москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve231.ru/]интернет продвижение москва[/url] .

продвижение сайта франция [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve231.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve231.ru[/url] .

поисковое продвижение сайта в интернете москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru[/url] .

seo partner program [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve232.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve232.ru[/url] .

интернет раскрутка [url=https://poiskovoe-prodvizhenie-sajta-v-internete-moskva.ru/]poiskovoe-prodvizhenie-sajta-v-internete-moskva.ru[/url] .

seo агентство [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru[/url] .

1win sportsbook [url=https://1win5746.help]https://1win5746.help[/url]

is 1win legit [url=https://www.1win5745.help]is 1win legit[/url]

оптимизация и seo продвижение сайтов москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru[/url] .

оптимизация и продвижение сайтов москва [url=https://poiskovoe-prodvizhenie-sajta-v-internete-moskva.ru/]оптимизация и продвижение сайтов москва[/url] .

seo partners [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve232.ru/]seo partners[/url] .

net seo [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru[/url] .

интернет маркетинг статьи [url=https://blog-o-marketinge1.ru/]интернет маркетинг статьи[/url] .

seo блог [url=https://statyi-o-marketinge1.ru/]statyi-o-marketinge1.ru[/url] .

интернет маркетинг статьи [url=https://blog-o-marketinge.ru/]интернет маркетинг статьи[/url] .

заказать анализ сайта [url=https://poiskovoe-seo-v-moskve.ru/]заказать анализ сайта[/url] .

блог про продвижение сайтов [url=https://statyi-o-marketinge2.ru/]statyi-o-marketinge2.ru[/url] .

аудит продвижения сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru/]аудит продвижения сайта[/url] .

поисковое продвижение москва профессиональное продвижение сайтов [url=https://poiskovoe-prodvizhenie-sajta-v-internete-moskva.ru/]poiskovoe-prodvizhenie-sajta-v-internete-moskva.ru[/url] .

seo аудит веб сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve232.ru/]seo аудит веб сайта[/url] .

продвижение сайтов интернет магазины в москве [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru[/url] .

веб-аналитика блог [url=https://blog-o-marketinge1.ru/]blog-o-marketinge1.ru[/url] .

seo и реклама блог [url=https://statyi-o-marketinge1.ru/]statyi-o-marketinge1.ru[/url] .

материалы по маркетингу [url=https://blog-o-marketinge.ru/]blog-o-marketinge.ru[/url] .

аудит продвижения сайта [url=https://poiskovoe-seo-v-moskve.ru/]аудит продвижения сайта[/url] .

статьи про seo [url=https://statyi-o-marketinge2.ru/]статьи про seo[/url] .

интернет продвижение москва [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve235.ru[/url] .

1win ng [url=1win5745.help]1win5745.help[/url]

компании занимающиеся продвижением сайтов [url=https://poiskovoe-prodvizhenie-sajta-v-internete-moskva.ru/]компании занимающиеся продвижением сайтов[/url] .

интернет агентство продвижение сайтов сео [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve232.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve232.ru[/url] .

1win promo code free spins [url=http://1win5746.help]http://1win5746.help[/url]

раскрутка и продвижение сайта [url=https://prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru/]prodvizhenie-sajtov-v-moskve234.ru[/url] .

маркетинговый блог [url=https://blog-o-marketinge1.ru/]blog-o-marketinge1.ru[/url] .

интернет маркетинг статьи [url=https://statyi-o-marketinge1.ru/]statyi-o-marketinge1.ru[/url] .

блог про продвижение сайтов [url=https://blog-o-marketinge.ru/]блог про продвижение сайтов[/url] .

заказать продвижение сайта в москве [url=https://poiskovoe-seo-v-moskve.ru/]заказать продвижение сайта в москве[/url] .

маркетинговые стратегии статьи [url=https://statyi-o-marketinge2.ru/]statyi-o-marketinge2.ru[/url] .

1win casino bonus account [url=https://1win5746.help/]1win casino bonus account[/url]

1win review [url=http://1win5745.help/]http://1win5745.help/[/url]

seo и реклама блог [url=https://statyi-o-marketinge1.ru/]statyi-o-marketinge1.ru[/url] .

digital маркетинг блог [url=https://blog-o-marketinge.ru/]blog-o-marketinge.ru[/url] .

блог о маркетинге [url=https://blog-o-marketinge1.ru/]блог о маркетинге[/url] .

when will 1win token be listed [url=http://1win5746.help]http://1win5746.help[/url]

1win aviator predictor [url=1win5745.help]1win5745.help[/url]

компании занимающиеся продвижением сайтов [url=https://poiskovoe-seo-v-moskve.ru/]компании занимающиеся продвижением сайтов[/url] .

локальное seo блог [url=https://statyi-o-marketinge2.ru/]statyi-o-marketinge2.ru[/url] .

учиться seo [url=https://kursy-seo-1.ru/]kursy-seo-1.ru[/url] .

как продвигать сайт статьи [url=https://statyi-o-marketinge.ru/]statyi-o-marketinge.ru[/url] .

seo курсы [url=https://kursy-seo-1.ru/]kursy-seo-1.ru[/url] .

контекстная реклама статьи [url=https://statyi-o-marketinge.ru/]контекстная реклама статьи[/url] .

seo интенсив [url=https://kursy-seo-1.ru/]kursy-seo-1.ru[/url] .

блог интернет-маркетинга [url=https://statyi-o-marketinge.ru/]statyi-o-marketinge.ru[/url] .

учиться seo [url=https://kursy-seo-1.ru/]kursy-seo-1.ru[/url] .

ставки на спорт мостбет [url=www.mostbet2027.help]www.mostbet2027.help[/url]

блог seo агентства [url=https://statyi-o-marketinge.ru/]statyi-o-marketinge.ru[/url] .

мос бет [url=https://www.mostbet2026.help]https://www.mostbet2026.help[/url]

seo специалист [url=https://kursy-seo-2.ru/]seo специалист[/url] .

seo partner [url=https://internet-prodvizhenie-moskva.ru/]internet-prodvizhenie-moskva.ru[/url] .

продвижение обучение [url=https://kursy-seo-2.ru/]kursy-seo-2.ru[/url] .

seo бесплатно [url=https://kursy-seo-3.ru/]seo бесплатно[/url] .

Rattling nice layout and great articles, very little else we require : D.

продвижение сайтов в москве [url=https://internet-prodvizhenie-moskva.ru/]продвижение сайтов в москве[/url] .

seo базовый курc [url=https://kursy-seo-2.ru/]kursy-seo-2.ru[/url] .

seo бесплатно [url=https://kursy-seo-3.ru/]seo бесплатно[/url] .

скачат мосбет [url=www.mostbet2026.help]www.mostbet2026.help[/url]

заказать продвижение сайта в москве [url=https://internet-prodvizhenie-moskva.ru/]заказать продвижение сайта в москве[/url] .

курсы seo [url=https://kursy-seo-4.ru/]курсы seo[/url] .

seo онлайн [url=https://kursy-seo-5.ru/]seo онлайн[/url] .

литокол гидроизоляция цена [url=https://gidroizolyacziya-czena8.ru/]gidroizolyacziya-czena8.ru[/url] .

материалы усиления проема [url=https://usilenie-proemov9.ru/]usilenie-proemov9.ru[/url] .

ремонт гидроизоляции фундаментов и стен подвалов [url=https://gidroizolyacziya-czena9.ru/]gidroizolyacziya-czena9.ru[/url] .

сырость в подвале многоквартирного дома [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena9.ru/]gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena9.ru[/url] .

гидроизоляция подвалов цена [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru/]gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru[/url] .

школа seo [url=https://kursy-seo-2.ru/]kursy-seo-2.ru[/url] .

курсы seo [url=https://kursy-seo-3.ru/]курсы seo[/url] .

mostbet приложение [url=http://mostbet2026.help/]mostbet приложение[/url]

seo network [url=https://internet-prodvizhenie-moskva.ru/]seo network[/url] .

усиление проему [url=https://usilenie-proemov9.ru/]usilenie-proemov9.ru[/url] .

отделка подвала [url=https://gidroizolyacziya-czena9.ru/]отделка подвала[/url] .

гидроизоляция цена работы [url=https://gidroizolyacziya-czena8.ru/]гидроизоляция цена работы[/url] .

гидроизоляция подвала изнутри цена [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru/]гидроизоляция подвала изнутри цена[/url] .

вертикальная гидроизоляция стен подвала [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena9.ru/]gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena9.ru[/url] .

seo базовый курc [url=https://kursy-seo-4.ru/]kursy-seo-4.ru[/url] .

seo базовый курc [url=https://kursy-seo-5.ru/]kursy-seo-5.ru[/url] .

мостбе [url=mostbet2026.help]мостбе[/url]

усиление проёмов при перепланировке [url=https://usilenie-proemov9.ru/]usilenie-proemov9.ru[/url] .

гидроизоляция подвала снаружи цены [url=https://gidroizolyacziya-czena9.ru/]gidroizolyacziya-czena9.ru[/url] .

сырость в подвале [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru/]gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru[/url] .

гидроизоляция подвала под ключ [url=https://gidroizolyacziya-czena8.ru/]gidroizolyacziya-czena8.ru[/url] .

цена ремонта подвала [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena9.ru/]цена ремонта подвала[/url] .

seo интенсив [url=https://kursy-seo-4.ru/]seo интенсив[/url] .

курсы по seo [url=https://kursy-seo-5.ru/]курсы по seo[/url] .

инъекционная гидроизоляция [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta1.ru/]инъекционная гидроизоляция[/url] .

акрилатная инъекционная гидроизоляция [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta.ru/]inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta.ru[/url] .

компании усиления проемов [url=https://usilenie-proemov9.ru/]usilenie-proemov9.ru[/url] .

гидроизоляция подвала гаража [url=https://gidroizolyacziya-czena8.ru/]gidroizolyacziya-czena8.ru[/url] .

услуги гидроизоляции подвала [url=https://gidroizolyacziya-czena9.ru/]gidroizolyacziya-czena9.ru[/url] .

вертикальная гидроизоляция подвала [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena9.ru/]вертикальная гидроизоляция подвала[/url] .

сырость в подвале многоквартирного дома [url=https://gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru/]gidroizolyacziya-podvala-iznutri-czena8.ru[/url] .

курсы seo [url=https://kursy-seo-4.ru/]курсы seo[/url] .

инъекционная гидроизоляция бетона [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta1.ru/]инъекционная гидроизоляция бетона[/url] .

инъекционная гидроизоляция трещин [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta.ru/]инъекционная гидроизоляция трещин[/url] .

seo интенсив [url=https://kursy-seo-5.ru/]kursy-seo-5.ru[/url] .

инъекционная гидроизоляция фундамента [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta1.ru/]инъекционная гидроизоляция фундамента[/url] .

инъекционная гидроизоляция цена [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta.ru/]инъекционная гидроизоляция цена[/url] .

инъекционная гидроизоляция промышленный объект [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta1.ru/]inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta1.ru[/url] .

инъекционная гидроизоляция стен [url=https://inekczionnaya-gidroizolyacziya-fundamenta.ru/]инъекционная гидроизоляция стен[/url] .

кухни под заказ в спб [url=https://kuhni-spb-25.ru/]kuhni-spb-25.ru[/url] .

гидроизоляция подвала рулонная [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru/]gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru[/url] .

гидроизоляция подвала ремонт [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara5.ru/]gidroizolyacziya-podvala-samara5.ru[/url] .

кухня на заказ [url=https://kuhni-spb-25.ru/]kuhni-spb-25.ru[/url] .

гидроизоляция подвала [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru/]гидроизоляция подвала[/url] .

гидроизоляция подвала технологии [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara5.ru/]гидроизоляция подвала технологии[/url] .

кухни на заказ спб [url=https://kuhni-spb-25.ru/]kuhni-spb-25.ru[/url] .

заказ кухни [url=https://kuhni-spb-29.ru/]заказ кухни[/url] .

кухни на заказ санкт петербург от производителя [url=https://kuhni-spb-30.ru/]кухни на заказ санкт петербург от производителя[/url] .

гидроизоляция подвала утепление [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru/]gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru[/url] .

кухни от производителя спб [url=https://kuhni-spb-27.ru/]кухни от производителя спб[/url] .

кухни под заказ в спб [url=https://kuhni-spb-28.ru/]kuhni-spb-28.ru[/url] .

гидроизоляция подвала самара [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara5.ru/]гидроизоляция подвала самара[/url] .

заказать кухню спб [url=https://kuhni-spb-25.ru/]kuhni-spb-25.ru[/url] .

современные кухни на заказ в спб [url=https://kuhni-spb-29.ru/]современные кухни на заказ в спб[/url] .

купить кухню на заказ в спб [url=https://kuhni-spb-30.ru/]купить кухню на заказ в спб[/url] .

заказать кухню в спб по индивидуальному проекту [url=https://kuhni-spb-28.ru/]kuhni-spb-28.ru[/url] .

ленинградские кухни [url=https://kuhni-spb-27.ru/]kuhni-spb-27.ru[/url] .

гидроизоляция подвала инъекционная [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru/]gidroizolyacziya-podvala-samara4.ru[/url] .

гидроизоляция подвала обследование [url=https://gidroizolyacziya-podvala-samara5.ru/]gidroizolyacziya-podvala-samara5.ru[/url] .

кухни на заказ в спб цены [url=https://kuhni-spb-29.ru/]кухни на заказ в спб цены[/url] .

кухня на заказ спб от производителя недорого [url=https://kuhni-spb-30.ru/]кухня на заказ спб от производителя недорого[/url] .

кухни на заказ производство спб [url=https://kuhni-spb-28.ru/]kuhni-spb-28.ru[/url] .

кухни под заказ спб [url=https://kuhni-spb-27.ru/]кухни под заказ спб[/url] .

купить кухню на заказ в спб [url=https://kuhni-spb-29.ru/]купить кухню на заказ в спб[/url] .

кухня глория [url=https://kuhni-spb-30.ru/]кухня глория[/url] .

кухни спб [url=https://kuhni-spb-27.ru/]кухни спб[/url] .

кухня на заказ спб от производителя недорого [url=https://kuhni-spb-28.ru/]кухня на заказ спб от производителя недорого[/url] .

большая кухня на заказ [url=https://kuhni-spb-32.ru/]kuhni-spb-32.ru[/url] .

вывод из запоя круглосуточно краснодар на дому [url=https://vyvod-iz-zapoya-krasnodar-2.ru/]вывод из запоя круглосуточно краснодар на дому[/url] .

нарколог на дом краснодар [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-1.ru/]нарколог на дом краснодар[/url] .

прямые кухни на заказ от производителя [url=https://kuhni-spb-28.ru/]kuhni-spb-28.ru[/url] .

узнаваемость бренда баннер [url=https://reklamnyj-kreativ4.ru/]reklamnyj-kreativ4.ru[/url] .

запоминаемость рекламы [url=https://reklamnyj-kreativ5.ru/]reklamnyj-kreativ5.ru[/url] .

вывод из запоя на дому краснодар [url=https://vyvod-iz-zapoya-krasnodar-2.ru/]вывод из запоя на дому краснодар[/url] .

кухни на заказ спб [url=https://kuhni-spb-32.ru/]кухни на заказ спб[/url] .

выезд нарколога на дом [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-1.ru/]narkolog-na-dom-krasnodar-1.ru[/url] .

кухни на заказ производство спб [url=https://kuhni-spb-28.ru/]kuhni-spb-28.ru[/url] .

запоминаемость слогана реклама [url=https://reklamnyj-kreativ4.ru/]reklamnyj-kreativ4.ru[/url] .

база бенчмарков рекламы [url=https://reklamnyj-kreativ5.ru/]reklamnyj-kreativ5.ru[/url] .

вывод из запоя круглосуточно краснодар на дому [url=https://vyvod-iz-zapoya-krasnodar-2.ru/]вывод из запоя круглосуточно краснодар на дому[/url] .

1win как установить apk [url=http://1win12050.ru]http://1win12050.ru[/url]

кухни на заказ в спб цены [url=https://kuhni-spb-32.ru/]kuhni-spb-32.ru[/url] .

вызов нарколога на дом краснодар [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-1.ru/]вызов нарколога на дом краснодар[/url] .

кухни на заказ от производителя [url=https://kuhni-spb-28.ru/]кухни на заказ от производителя[/url] .

улучшение баннеров реклама [url=https://reklamnyj-kreativ4.ru/]reklamnyj-kreativ4.ru[/url] .

база бенчмарков рекламы [url=https://reklamnyj-kreativ5.ru/]reklamnyj-kreativ5.ru[/url] .

вывод из запоя краснодар на дому [url=https://vyvod-iz-zapoya-krasnodar-2.ru/]вывод из запоя краснодар на дому[/url] .

кухни под заказ спб [url=https://kuhni-spb-32.ru/]kuhni-spb-32.ru[/url] .

нарколог на дом недорого [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-1.ru/]narkolog-na-dom-krasnodar-1.ru[/url] .

кухни в спб от производителя [url=https://kuhni-spb-28.ru/]кухни в спб от производителя[/url] .

mostbet ckachat [url=http://mostbet2027.help/]mostbet ckachat[/url]

ии анализ рекламы [url=https://reklamnyj-kreativ5.ru/]ии анализ рекламы[/url] .

точность прогноза креативов 95% [url=https://reklamnyj-kreativ4.ru/]reklamnyj-kreativ4.ru[/url] .

1win авторизация [url=1win12050.ru]1win12050.ru[/url]

войти мостбет [url=https://mostbet2027.help/]https://mostbet2027.help/[/url]

нарколог на дом круглосуточно [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-2.ru/]нарколог на дом круглосуточно[/url] .

mostbet официальный сайт скачать [url=http://mostbet2027.help/]http://mostbet2027.help/[/url]

1win восстановление аккаунта [url=http://1win12050.ru]http://1win12050.ru[/url]

нарколог на дом краснодар [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-2.ru/]нарколог на дом краснодар[/url] .

1win как вывести через о деньги [url=https://1win12050.ru/]1win как вывести через о деньги[/url]

нарколог на дом срочно [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-2.ru/]narkolog-na-dom-krasnodar-2.ru[/url] .

1win чат не отвечает [url=1win12048.ru]1win чат не отвечает[/url]

вызов нарколога на дом круглосуточно [url=https://narkolog-na-dom-krasnodar-2.ru/]narkolog-na-dom-krasnodar-2.ru[/url] .

1win задержка вывода [url=http://1win12048.ru]1win задержка вывода[/url]

турпоездка в петербург [url=https://tury-v-piter.ru/]tury-v-piter.ru[/url] .

1вин app [url=https://1win12048.ru/]https://1win12048.ru/[/url]

сколько стоит съездить в питер на 5 дней на одного [url=https://tury-v-piter.ru/]tury-v-piter.ru[/url] .

1win телефон поддержки [url=1win12048.ru]1win12048.ru[/url]

туры по россии на 3 4 дня из спб [url=https://tury-v-piter.ru/]tury-v-piter.ru[/url] .

туры в санкт петербург из москвы с экскурсиями [url=https://tury-v-piter.ru/]туры в санкт петербург из москвы с экскурсиями[/url] .

сколько стоит поездка в питер на 2 дня [url=https://tury-v-piter.ru/]tury-v-piter.ru[/url] .

ооо прогулки по петербургу официальный сайт [url=https://tury-v-piter.ru/]ооо прогулки по петербургу официальный сайт[/url] .

vavada mines kako igrati [url=https://www.vavada2007.help]https://www.vavada2007.help[/url]

aviator mostbet [url=https://mostbet2008.help/]https://mostbet2008.help/[/url]

экскурсионные туры санкт петербург [url=https://tury-v-piter.ru/]экскурсионные туры санкт петербург[/url] .

питер тур выходного дня [url=https://tury-v-piter.ru/]питер тур выходного дня[/url] .

mostbet plată în MDL [url=https://www.mostbet2008.help]https://www.mostbet2008.help[/url]

vavada registriraj se hrvatska [url=http://vavada2007.help]http://vavada2007.help[/url]

пылесос dyson [url=https://pylesos-dn-6.ru/]pylesos-dn-6.ru[/url] .

заказ алкоголя с доставкой москва [url=http://alcohub10.ru]заказ алкоголя с доставкой москва[/url] .

пылесос dyson купить [url=https://pylesos-dn-9.ru/]пылесос dyson купить[/url] .

дайсон пылесос беспроводной купить спб [url=https://pylesos-dn-8.ru/]дайсон пылесос беспроводной купить спб[/url] .

купить пылесос дайсон спб [url=https://pylesos-dn-7.ru/]pylesos-dn-7.ru[/url] .

дайсон фен купить оригинальный спб [url=https://pylesos-dn-10.ru/]дайсон фен купить оригинальный спб[/url] .

сайт дайсон спб [url=https://dn-pylesos-4.ru/]dn-pylesos-4.ru[/url] .

дайсон купить спб [url=https://dn-pylesos-kupit-4.ru/]dn-pylesos-kupit-4.ru[/url] .

дайсон спб официальный [url=https://dn-pylesos-2.ru/]dn-pylesos-2.ru[/url] .

дайсон официальный сайт спб [url=https://dn-pylesos-3.ru/]дайсон официальный сайт спб[/url] .

mostbet bonusuri Republica Moldova [url=https://www.mostbet2008.help]https://www.mostbet2008.help[/url]

купить дайсон в санкт петербурге [url=https://pylesos-dn-9.ru/]купить дайсон в санкт петербурге[/url] .

доставка алкоголя круглосуточно недорого [url=https://www.alcohub10.ru]доставка алкоголя круглосуточно недорого[/url] .

vavada uplata revolut kako [url=https://vavada2007.help/]vavada uplata revolut kako[/url]

дайсон спб официальный магазин [url=https://pylesos-dn-8.ru/]pylesos-dn-8.ru[/url] .

купить дайсон в санкт петербурге [url=https://pylesos-dn-10.ru/]купить дайсон в санкт петербурге[/url] .

дайсон центр в спб [url=https://dn-pylesos-kupit-4.ru/]dn-pylesos-kupit-4.ru[/url] .

купить пылесос дайсон в санкт петербурге [url=https://dn-pylesos-4.ru/]купить пылесос дайсон в санкт петербурге[/url] .

пылесос dyson спб [url=https://dn-pylesos-2.ru/]dn-pylesos-2.ru[/url] .

dyson пылесос спб [url=https://dn-pylesos-3.ru/]dn-pylesos-3.ru[/url] .

пылесосы дайсон санкт петербург [url=https://pylesos-dn-6.ru/]pylesos-dn-6.ru[/url] .

дайсон пылесос спб [url=https://pylesos-dn-7.ru/]pylesos-dn-7.ru[/url] .

mostbet retragere respinsa [url=https://mostbet2008.help/]mostbet retragere respinsa[/url]

dyson v15 спб [url=https://pylesos-dn-9.ru/]pylesos-dn-9.ru[/url] .

vavada preuzimanje s weba [url=www.vavada2007.help]www.vavada2007.help[/url]

дайсон официальный сайт [url=https://pylesos-dn-10.ru/]дайсон официальный сайт[/url] .

доставка алкоголя москва круглосуточно [url=http://alcohub10.ru]доставка алкоголя москва круглосуточно[/url] .

сервис дайсон в спб [url=https://dn-pylesos-kupit-4.ru/]dn-pylesos-kupit-4.ru[/url] .

купить дайсон в санкт петербурге [url=https://pylesos-dn-8.ru/]pylesos-dn-8.ru[/url] .

пылесосы дайсон [url=https://dn-pylesos-4.ru/]пылесосы дайсон[/url] .

дайсон пылесос беспроводной купить спб [url=https://dn-pylesos-3.ru/]dn-pylesos-3.ru[/url] .

дайсон сервисный центр санкт петербург [url=https://pylesos-dn-6.ru/]pylesos-dn-6.ru[/url] .

dyson v15 detect absolute купить в спб [url=https://pylesos-dn-7.ru/]pylesos-dn-7.ru[/url] .

официальный сайт дайсон [url=https://pylesos-dn-9.ru/]официальный сайт дайсон[/url] .

dyson пылесос беспроводной купить спб [url=https://pylesos-dn-10.ru/]dyson пылесос беспроводной купить спб[/url] .

дайсон пылесос [url=https://dn-pylesos-kupit-4.ru/]dn-pylesos-kupit-4.ru[/url] .

пылесосы dyson [url=https://pylesos-dn-8.ru/]pylesos-dn-8.ru[/url] .

dyson v15 спб [url=https://dn-pylesos-4.ru/]dn-pylesos-4.ru[/url] .

дайсон пылесос [url=https://dn-pylesos-3.ru/]дайсон пылесос[/url] .

доставка алкоголя на дом в москве [url=alcohub10.ru]доставка алкоголя на дом в москве[/url] .

пылесос dyson [url=https://pylesos-dn-7.ru/]пылесос dyson[/url] .

дайсон купить спб оригинал [url=https://pylesos-dn-6.ru/]pylesos-dn-6.ru[/url] .

pin-up app Chile android [url=https://pinup2003.help/]pin-up app Chile android[/url]

дайсон где купить в спб [url=https://pylesos-dn-9.ru/]дайсон где купить в спб[/url] .

pin up bonus [url=https://pinup2009.help/]https://pinup2009.help/[/url]

ремонт дайсон в спб [url=https://pylesos-dn-10.ru/]ремонт дайсон в спб[/url] .

dyson пылесос [url=https://dn-pylesos-kupit-4.ru/]dn-pylesos-kupit-4.ru[/url] .

ремонт пылесоса дайсон в спб [url=https://dn-pylesos-4.ru/]ремонт пылесоса дайсон в спб[/url] .

dyson пылесос купить [url=https://dn-pylesos-3.ru/]dn-pylesos-3.ru[/url] .

пылесосы дайсон санкт петербург [url=https://pylesos-dn-8.ru/]pylesos-dn-8.ru[/url] .

как заказать алкоголь на дом [url=alcohub10.ru]как заказать алкоголь на дом[/url] .

дайсон спб официальный [url=https://pylesos-dn-7.ru/]pylesos-dn-7.ru[/url] .

пылесос dyson спб [url=https://pylesos-dn-6.ru/]pylesos-dn-6.ru[/url] .

пылесос dyson спб [url=https://pylesos-dn-9.ru/]pylesos-dn-9.ru[/url] .

dyson магазин в спб [url=https://dn-pylesos-3.ru/]dn-pylesos-3.ru[/url] .

дайсон купить спб [url=https://pylesos-dn-10.ru/]дайсон купить спб[/url] .

dyson спб [url=https://dn-pylesos-kupit-4.ru/]dn-pylesos-kupit-4.ru[/url] .

дайсон где купить в спб [url=https://dn-pylesos-4.ru/]dn-pylesos-4.ru[/url] .

магазин дайсон в спб [url=https://pylesos-dn-8.ru/]магазин дайсон в спб[/url] .

алкоголь 24 часа [url=http://alcohub10.ru]алкоголь 24 часа[/url] .

официальный магазин дайсон в санкт петербурге [url=https://pylesos-dn-7.ru/]pylesos-dn-7.ru[/url] .

пылесосы дайсон спб [url=https://pylesos-dn-6.ru/]pylesos-dn-6.ru[/url] .

pin-up reclamos Chile [url=www.pinup2003.help]pin-up reclamos Chile[/url]

pin-up giriş səhifəsi [url=www.pinup2009.help]www.pinup2009.help[/url]

pin-up mirror actual [url=http://pinup2003.help/]http://pinup2003.help/[/url]

дайсон официальный сайт [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]дайсон официальный сайт[/url] .

dyson v15 спб [url=https://dn-pylesos-2.ru/]dn-pylesos-2.ru[/url] .

pin-up apuestas fútbol [url=https://www.pinup2003.help]https://www.pinup2003.help[/url]

dyson пылесос спб [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]dn-pylesos-kupit-6.ru[/url] .

pin-up app quraşdırmaq [url=pinup2009.help]pinup2009.help[/url]

дайсон купить спб [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]дайсон купить спб[/url] .

dyson пылесос купить [url=https://dn-pylesos-2.ru/]dn-pylesos-2.ru[/url] .

ремонт дайсон в спб [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]ремонт дайсон в спб[/url] .

дайсон спб официальный магазин [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]дайсон спб официальный магазин[/url] .

pin-up plinko demo qeydiyyatsız [url=https://www.pinup2009.help]pin-up plinko demo qeydiyyatsız[/url]

dyson магазин в спб [url=https://dn-pylesos-2.ru/]dn-pylesos-2.ru[/url] .

мостбет коэффициенты футбол Кыргызстан [url=https://www.mostbet2035.help]мостбет коэффициенты футбол Кыргызстан[/url]

пылесос дайсон купить в спб [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]пылесос дайсон купить в спб[/url] .

дайсон центр в спб [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]дайсон центр в спб[/url] .

dyson пылесос спб [url=https://dn-pylesos-2.ru/]dn-pylesos-2.ru[/url] .

пылесосы dyson [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]dn-pylesos-kupit-6.ru[/url] .

пылесосы dyson [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]dn-pylesos-kupit-6.ru[/url] .

mostbet Кыргызстан [url=https://mostbet2035.help/]mostbet Кыргызстан[/url]

дайсон где купить в спб [url=https://dn-pylesos-kupit-6.ru/]дайсон где купить в спб[/url] .

mostbet регистрация Киргизия [url=https://www.mostbet2035.help]mostbet регистрация Киргизия[/url]

мостбет казино [url=https://mostbet2035.help]https://mostbet2035.help[/url]

1win казино Киргизия [url=1win12049.ru]1win12049.ru[/url]

vavada wypłata payu [url=https://www.vavada2003.help]https://www.vavada2003.help[/url]

дайсон сервисный центр санкт петербург [url=https://pylesos-dn-kupit-9.ru/]pylesos-dn-kupit-9.ru[/url] .

дайсон пылесос [url=https://pylesos-dn-kupit-8.ru/]дайсон пылесос[/url] .

пылесос dyson купить в спб [url=https://pylesos-dn-kupit-10.ru/]пылесос dyson купить в спб[/url] .

xbet [url=https://1xbet-32.com/]xbet[/url] .

1xbwt giri? [url=https://1xbet-31.com/]1xbet-31.com[/url] .

1x bet giri? [url=https://1xbet-34.com/]1x bet giri?[/url] .

1xbet turkey [url=https://1xbet-35.com/]1xbet turkey[/url] .

1xbet giri?i [url=https://1xbet-36.com/]1xbet giri?i[/url] .

1xbet giri?i [url=https://1xbet-33.com/]1xbet giri?i[/url] .

дайсон официальный сайт спб [url=https://pylesos-dn-kupit-9.ru/]дайсон официальный сайт спб[/url] .

1xbetgiri? [url=https://1xbet-32.com/]1xbet-32.com[/url] .

1xbet giris [url=https://1xbet-34.com/]1xbet giris[/url] .

1xbet tr giri? [url=https://1xbet-31.com/]1xbet-31.com[/url] .

1xbet resmi [url=https://1xbet-35.com/]1xbet-35.com[/url] .

1xbet yeni giri? adresi [url=https://1xbet-36.com/]1xbet yeni giri? adresi[/url] .

пылесосы дайсон [url=https://pylesos-dn-kupit-8.ru/]пылесосы дайсон[/url] .

1 xbet [url=https://1xbet-33.com/]1xbet-33.com[/url] .

пылесос дайсон беспроводной купить в спб вертикальный [url=https://pylesos-dn-kupit-10.ru/]пылесос дайсон беспроводной купить в спб вертикальный[/url] .

vavada promocja dla nowych graczy [url=http://vavada2003.help/]vavada promocja dla nowych graczy[/url]

1win фрибет за регистрацию [url=http://1win12049.ru/]1win фрибет за регистрацию[/url]

1 x bet [url=https://1xbet-32.com/]1xbet-32.com[/url] .

1xbet ?ye ol [url=https://1xbet-34.com/]1xbet-34.com[/url] .

дайсон пылесос беспроводной купить спб [url=https://pylesos-dn-kupit-9.ru/]дайсон пылесос беспроводной купить спб[/url] .

1xbet lite [url=https://1xbet-31.com/]1xbet-31.com[/url] .

1xbet giri? 2025 [url=https://1xbet-35.com/]1xbet giri? 2025[/url] .

1xbet t?rkiye [url=https://1xbet-36.com/]1xbet t?rkiye[/url] .

1xbet t?rkiye [url=https://1xbet-33.com/]1xbet t?rkiye[/url] .

dyson пылесос спб [url=https://pylesos-dn-kupit-8.ru/]pylesos-dn-kupit-8.ru[/url] .

пылесос дайсон купить [url=https://pylesos-dn-kupit-10.ru/]пылесос дайсон купить[/url] .

1xbet [url=https://1xbet-turkiye-1.com/]1xbet[/url] .

1xbet giri? adresi [url=https://1xbet-38.com/]1xbet-38.com[/url] .

birxbet [url=https://1xbet-giris-22.com/]1xbet-giris-22.com[/url] .

one x bet [url=https://1xbet-32.com/]1xbet-32.com[/url] .

1x giri? [url=https://1xbet-34.com/]1xbet-34.com[/url] .

vavada wypłata blik [url=https://vavada2003.help/]https://vavada2003.help/[/url]

1win минимальный вывод [url=https://www.1win12049.ru]1win минимальный вывод[/url]

дайсон купить спб [url=https://pylesos-dn-kupit-9.ru/]дайсон купить спб[/url] .

1xbwt giri? [url=https://1xbet-31.com/]1xbet-31.com[/url] .

1xbet giri? 2025 [url=https://1xbet-35.com/]1xbet giri? 2025[/url] .

мостбет ios Кыргызстан [url=https://mostbet2034.help]https://mostbet2034.help[/url]

1xbet yeni giri? [url=https://1xbet-36.com/]1xbet yeni giri?[/url] .

1xbet t?rkiye giri? [url=https://1xbet-33.com/]1xbet t?rkiye giri?[/url] .

mostbet сайт [url=http://mostbet2028.help]mostbet сайт[/url]

купить дайсон в санкт петербурге [url=https://pylesos-dn-kupit-8.ru/]pylesos-dn-kupit-8.ru[/url] .

дайсон спб официальный магазин [url=https://pylesos-dn-kupit-10.ru/]дайсон спб официальный магазин[/url] .

1xbet giris [url=https://1xbet-turkiye-1.com/]1xbet giris[/url] .

1xbet g?ncel adres [url=https://1xbet-38.com/]1xbet g?ncel adres[/url] .

1xbet giri? g?ncel [url=https://1xbet-giris-22.com/]1xbet-giris-22.com[/url] .

1win терминал balance kg [url=https://www.1win12049.ru]1win терминал balance kg[/url]

1xbet ?yelik [url=https://1xbet-34.com/]1xbet ?yelik[/url] .

1x bet giri? [url=https://1xbet-32.com/]1xbet-32.com[/url] .

vavada zakłady akumulowane [url=www.vavada2003.help]vavada zakłady akumulowane[/url]

санкт петербург магазин дайсон [url=https://pylesos-dn-kupit-9.ru/]pylesos-dn-kupit-9.ru[/url] .

1xbet lite [url=https://1xbet-31.com/]1xbet-31.com[/url] .

1 xbet [url=https://1xbet-35.com/]1 xbet[/url] .

1xbet giri? g?ncel [url=https://1xbet-36.com/]1xbet giri? g?ncel[/url] .

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-33.com/]1xbet spor bahislerinin adresi[/url] .

dyson санкт петербург купить [url=https://pylesos-dn-kupit-8.ru/]pylesos-dn-kupit-8.ru[/url] .

1x lite [url=https://1xbet-turkiye-1.com/]1xbet-turkiye-1.com[/url] .

дайсон сервисный центр санкт петербург [url=https://pylesos-dn-kupit-10.ru/]дайсон сервисный центр санкт петербург[/url] .

1xbet giri?i [url=https://1xbet-38.com/]1xbet-38.com[/url] .

1xbet giri? [url=https://1xbet-giris-22.com/]1xbet giri?[/url] .

1xbet giri? linki [url=https://1xbet-34.com/]1xbet giri? linki[/url] .

1xbet tr [url=https://1xbet-32.com/]1xbet tr[/url] .

vavada aplikacija službena [url=http://vavada2010.help]vavada aplikacija službena[/url]

1xbwt giri? [url=https://1xbet-31.com/]1xbet-31.com[/url] .

ремонт пылесоса дайсон в спб [url=https://pylesos-dn-kupit-9.ru/]ремонт пылесоса дайсон в спб[/url] .

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-35.com/]1xbet spor bahislerinin adresi[/url] .

1xbet t?rkiye giri? [url=https://1xbet-36.com/]1xbet t?rkiye giri?[/url] .

1xbet tr giri? [url=https://1xbet-turkiye-1.com/]1xbet-turkiye-1.com[/url] .

birxbet giri? [url=https://1xbet-33.com/]1xbet-33.com[/url] .

мостбет промокод для Кыргызстана [url=mostbet2034.help]mostbet2034.help[/url]

1xbet giris [url=https://1xbet-38.com/]1xbet giris[/url] .

дайсон фен купить оригинальный спб [url=https://pylesos-dn-kupit-8.ru/]pylesos-dn-kupit-8.ru[/url] .

1xbet yeni giri? adresi [url=https://1xbet-giris-22.com/]1xbet-giris-22.com[/url] .

dyson v15 detect absolute купить в спб [url=https://pylesos-dn-kupit-10.ru/]dyson v15 detect absolute купить в спб[/url] .

Многие жители в вашем районе постоянно жалуются на:

– нестабильный сигнал;

– проблемы с потоковым видео;

– неясные тарифы.

Попытки решить проблему своими силами часто приводят к:

– разочарованию;

– новым сбоям;

– неожиданным списаниям.

Профессиональное подключение обеспечивает:

– скорость без ограничений;

– гибкие условия;

– быструю техподдержку.

«СибСети» в Новосибирске предлагают:

• высокоскоростной интернет до 500 Мбит/с;

• поддержки 24/7;

• Подбор оптимального пакета услуг под ваши задачи;

• Проверку возможности подключения по вашему адресу.

[url=internet-sibirskie-seti.ru]интернет сибсети тарифы новосибирск[/url]

домашний интернет сибсети тарифы без телевидения – [url=https://www.internet-sibirskie-seti.ru]https://internet-sibirskie-seti.ru /[/url]

[url=http://anshealth.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://internet-sibirskie-seti.ru/]http://www.irankhodro.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=https://internet-sibirskie-seti.ru/[/url]

[url=https://theorangesilks.com/productdetails.php?act=Inserted&PID=NQ==]Высокоскоростной интернет и телевидение от «СибСети» в вашем доме[/url] 5043027

мостбет казино Кыргызстан [url=http://mostbet2028.help]мостбет казино Кыргызстан[/url]

1xbet [url=https://1xbet-turkiye-1.com/]1xbet[/url] .

mostbet лицензия [url=www.mostbet2034.help]mostbet лицензия[/url]

vavada aviator strategija [url=https://www.vavada2010.help]https://www.vavada2010.help[/url]

1xbet turkiye [url=https://1xbet-38.com/]1xbet-38.com[/url] .

1xbet yeni giri? adresi [url=https://1xbet-giris-22.com/]1xbet-giris-22.com[/url] .

vavada minimalna uplata [url=https://vavada2010.help/]https://vavada2010.help/[/url]

мостбет фора [url=http://mostbet2034.help]http://mostbet2034.help[/url]

мостбет букмекер 2026 [url=https://www.mostbet2028.help]https://www.mostbet2028.help[/url]

1xbwt giri? [url=https://1xbet-turkiye-1.com/]1xbet-turkiye-1.com[/url] .

vavada mines pravila [url=http://vavada2010.help/]http://vavada2010.help/[/url]

1xbet g?ncel giri? [url=https://1xbet-38.com/]1xbet g?ncel giri?[/url] .

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-giris-22.com/]1xbet-giris-22.com[/url] .

mostbet поддержка whatsapp [url=http://mostbet2028.help]mostbet поддержка whatsapp[/url]

pin-up bonus verilmir [url=http://pinup2008.help/]http://pinup2008.help/[/url]

plinko pe mostbet [url=https://www.mostbet2006.help]plinko pe mostbet[/url]

crear cuenta en pin-up [url=http://pinup2002.help/]crear cuenta en pin-up[/url]

pin-up casino slots [url=pinup2008.help]pinup2008.help[/url]

pin-up Bakı depozit [url=pinup2008.help]pinup2008.help[/url]

mostbet free spins Moldova [url=https://mostbet2006.help]https://mostbet2006.help[/url]

pin-up slot oynamaq [url=pinup2008.help]pinup2008.help[/url]

pinup bono [url=https://pinup2002.help]pinup bono[/url]

mostbet lucky jet [url=www.mostbet2006.help]www.mostbet2006.help[/url]

pin-up Antofagasta [url=www.pinup2002.help]www.pinup2002.help[/url]

mostbet descărcare 2026 [url=www.mostbet2006.help]www.mostbet2006.help[/url]

доставка алкоголя круглосуточно [url=www.alcoygoloc3.ru/]доставка алкоголя круглосуточно[/url] .

pin-up mirror funcionando [url=https://pinup2002.help]pin-up mirror funcionando[/url]

1xbetgiri? [url=https://1xbet-giris-23.com/]1xbet-giris-23.com[/url] .

t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii [url=https://t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii/]t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii[/url] .

xbet [url=https://1xbet-mobil-2.com/]xbet[/url] .

xbet giri? [url=https://1xbet-yeni-giris-2.com/]1xbet-yeni-giris-2.com[/url] .

1xbet resmi giri? [url=https://1xbet-mobil-3.com/]1xbet-mobil-3.com[/url] .

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-mobil-4.com/]1xbet spor bahislerinin adresi[/url] .

1xbet turkiye [url=https://1xbet-mobil-5.com/]1xbet-mobil-5.com[/url] .

журнал про авто [url=https://avtonovosti-1.ru/]журнал про авто[/url] .

mostbet кэшбэк казино [url=www.mostbet94620.help]www.mostbet94620.help[/url]

vavada wynik meczu zakład [url=https://vavada2004.help]https://vavada2004.help[/url]

алкоголь на дом круглосуточно [url=alcoygoloc3.ru]алкоголь на дом круглосуточно[/url] .

1win на пк [url=1win93056.help]1win93056.help[/url]

t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii [url=https://t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii/]t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii[/url] .

1xbet g?ncel adres [url=https://1xbet-mobil-3.com/]1xbet g?ncel adres[/url] .

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-mobil-2.com/]1xbet-mobil-2.com[/url] .

1xbet turkey [url=https://1xbet-giris-23.com/]1xbet-giris-23.com[/url] .

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-mobil-5.com/]1xbet spor bahislerinin adresi[/url] .

1xbet giri? [url=https://1xbet-mobil-4.com/]1xbet giri?[/url] .

авто новости [url=https://avtonovosti-1.ru/]avtonovosti-1.ru[/url] .

birxbet giri? [url=https://1xbet-yeni-giris-2.com/]1xbet-yeni-giris-2.com[/url] .

купить алкоголь ночью [url=www.alcoygoloc3.ru]купить алкоголь ночью[/url] .

1xbet resmi sitesi [url=https://1xbet-mobil-3.com/]1xbet-mobil-3.com[/url] .

t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii [url=https://t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii/]t.me/s/top_onlajn_kazino_rossii[/url] .

1x lite [url=https://1xbet-mobil-5.com/]1x lite[/url] .

1xbet g?ncel [url=https://1xbet-mobil-2.com/]1xbet g?ncel[/url] .

1xbet turkiye [url=https://1xbet-giris-23.com/]1xbet-giris-23.com[/url] .

1xbet resmi [url=https://1xbet-mobil-4.com/]1xbet-mobil-4.com[/url] .

журнал о машинах [url=https://avtonovosti-1.ru/]avtonovosti-1.ru[/url] .

mostbet промокод на сегодня Кыргызстан [url=https://www.mostbet94620.help]https://www.mostbet94620.help[/url]

1xbet spor bahislerinin adresi [url=https://1xbet-yeni-giris-2.com/]1xbet spor bahislerinin adresi[/url] .

мостбет бонусы для Кыргызстана [url=http://mostbet94620.help/]http://mostbet94620.help/[/url]

xbet giri? [url=https://1xbet-mobil-3.com/]1xbet-mobil-3.com[/url] .