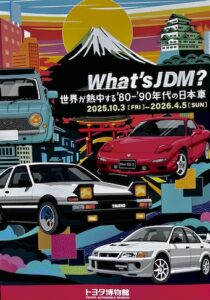

えっ!あのトヨタが極秘裏にUFOの開発をしていた? ”発明”こそトヨタのスピリット/故豊田英二最高顧問の肝入り極秘計画、特命係長が明かした「航空事業企画室」での挑戦の日々【Nagakute Times】

今回、日本を代表する世界のエクセレントカンパニー・トヨタと「UFO」という常識では結びつかないようなテーマをレポートするにあたり、そもそもトヨタとはどんな組織パワーと事業創出精神、そして挑戦マインドがあるグループ企業なのかを簡単に共有したいと思います

トヨタ(グループ)といえば、もちろん世界一の自動車メーカーというイメージですが、その自動車事業を基盤に、住宅、都市開発(ウーブン・シティ)、再生可能エネルギー、空飛ぶ自動車、ロボットなど事業化のベクトルは多岐にわたっています

トヨタグループの創業は「発明家」だった豊田佐吉からスタートした

つまりトヨタは、”発明スピリット”こそが強靭な組織の本質でありDNAだった!

トヨタの創始者 豊田佐吉(1867〜1930没)

トヨタの本質は、自動車製造・販売の前の「発明」だとします

トヨタグループの創業は「発明家」だった豊田佐吉からスタートしました

実際に、トヨタ各社の定款には「発明のための研究をする」と明記されていて、その本質とDNAが代々つらぬかれています。つまりトヨタはベンチャー企業からスタートし、とかく大企業病におかされないよう、創業時のベンチャースピリットをなんとか組織内に循環させておく、そうした組織体になっているようです

トヨタグループは、創始者豊田佐吉の考え方を受け継ぎ、何か新しい「発見」なり、「発明」をしてそれを事業化するという宿命を負わされている

じつはトヨタの事業創出の根元においてそれがあり得ないものではなかった、ということから始めたいと思います。

画像:Wikipediaより

豊田喜一郎は航空機事業に強い関心を抱いていた

回転翼の揚力で飛ぶヘリコプター開発をめざす

航空機の研究に利用された一三式練習機(画像:トヨタ企業サイト「トヨタ自動車75年史」より)

トヨタ自動車創業者 豊田喜一郎 (1984~1952没)

大東亜戦争で陸軍がトヨタに飛行機をつくらせる以前の1936年、豊田喜一郎氏はフランス製超小型飛行機「Pou Du Ciel」を購入、東京芝浦の研究所に持ち込み、若き豊田英二や片岡三郎飛行士に研究させていたといいます

その延長線上に回転翼のオートジャイロを研究し、さらに動力で回転する回転翼の揚力によって飛ぶ航空機であるヘリコプターの開発を目指しています

画像:Wikipediaより

トヨタが専門の航空機研究室の建設に着手したのは戦前の1938年で、挙母工場が創業を開始した時だった

特殊研究担当の航空研究主任として片岡三郎飛行士が研究を進めています

「航空事業」としては大東亜(太平洋)戦争中にはじまっています

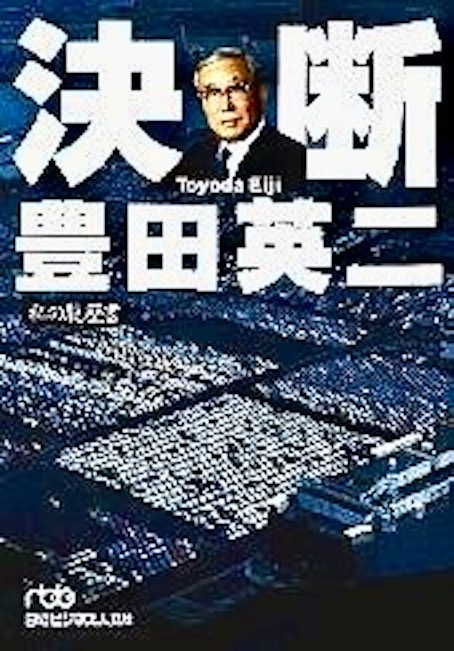

『決断 私の履歴書』 豊田英二著

日経BOOKプラス 発行日:2000年

発行元:日本経済新聞社

初版:1985年 日本経済新聞出版

本書は、1982年の工販合併を機に、豊田喜一郎(従兄)に社長を譲り代表取締役会長となって以降、「日本経済新聞」に「私の履歴書」を連載したものを1冊に纏めたもの

初版は英訳され米国はじめ世界各国の書店でも販売された

米国の書店でその1冊を手にとった元B29の乗務員だった兵士が、「模擬原爆」のパンプキン爆弾を豊田の工場に投下したことを豊田英二氏に手紙で告白したと伝わっています

故豊田英二氏(1913〜2013年没)は、自伝『決断』のなかで、トヨタの「航空事業」は戦時中、陸軍を中心に話が持ち上がったと書いていますが、それ以前から超小型飛行機の開発をすでに極秘裏に進めていたことも書かれています。戦前の超小型飛行機の開発が極秘裏に進めていたように、その半世紀以上後のUFO開発もまた極秘裏に開発が進められていたことは推測できるのではないでしょうか。トヨタは創業時から根っからの発明家集団であるため、世間をアッと言わせる発明は水面下で極秘裏に進められたわけです

トヨタが「航空事業」を起動させたのは太平洋戦争中

トヨタと「航空事業」については、太平洋戦争の戦中初期にそのルーツがあります

織機から自動車に事業の主体を移行しつつあった当時、トヨタに飛行機をやらせたらという話が陸軍を中心に持ち上がっています。飛行機を飛ばすにはまずエンジンをつくらなくてはならないということで川崎航空機40%、トヨタが60%出資し東海飛行機という会社を設立。東海飛行機は民間の会社であるが国策会社だった

東海飛行機の機械工場は刈谷にある自動車をつくる専用機械メーカーとして設立していた豊田工機(トヨタ初の子会社)の工場に隣接して設計。豊田英二氏はトヨタ自動車に籍がありながら東海飛行機の土地探しも手伝っていたとのこと

最終的に本番の飛行機エンジン工場は挙母工場近くの衣が原にあった小さな飛行場を買い取って建設。その土地がトヨタが購入してから国が買収し国有地となり、戦後この国有地をトヨタが払い下げを受けています。後に「元町工場」が建てられることになったのはこの場所でした

また戦時中、メインのトラック以外にも軍用向けの四輪駆動の水陸両用車や爆薬を積むためのボート(無人爆撃ボート 累計1万台)も製作している。「今思えばあの頃は変なものばかりつくっていた」と故豊田英二氏は回想しています(『決断 私の履歴書』より)

「豊田中央研究所」(1960年、名古屋東部天白区での創立当時)/右の写真は、1980年創立20周年を機に、長久手市に拡充移転された「豊田中央研究所」。大きな溜池はその後埋め立てられ現在は「東京インテリア」が建っています(共に画像は豊田中央研究所ホームページより引用)

(記事TOPの豊田中央研究所の上空写真は、豊田中央研究所 長久手キャンパスの公式サイトより引用)

「豊田中央研究所」は、トヨタ自動車、豊田自動織機製作所、日本電装、アイシン精機、トヨタ車体、愛知製鋼、豊田紡織、豊田工機、豊田通商の9社が出資して設立された

長久手市内にあるトヨタ中央研究所

TOYOTA CENTRAL R&D LABS

リニモから見える豊田中央研究所 リニモ古戦場公園駅から芸大通駅の間に広がる広大な敷地

(株)豊田中央研究所 2010年代の主な研究成果

三次元規則性ナノ複合体電磁材料/貴金属凝集抑制排気浄化触媒技術/ゲノム再編による人工進化技術/文献情報解析に基づく将来の革新技術の兆し発見/リチウム二次電池のメモリー効果発見/Co2、水から有機体の直接光合成ほか

2000年代の主な研究成果

ロボット用慣性力センサシステム/人体FEモデル「THUMS」の共同開発/超弾塑性型新チタン合金「ゴムメタル」/結晶状の細孔壁を有するメソ多孔物質/超高密度粉末形成技術/車両運動統合制御-状態推定技術/超高品質炭化珪素単結晶ほか

QRコードは、欧州特許庁 欧州発明家賞 Popular Prize 受賞

(特許第2938338号「二次元コード」(出願人:日本電装・豊田中央研究所 存続期間満了により権利消滅)

(「QRコード」はデンソーウェーブの登録商標)

長久手市内にある(株)豊田中央研究所

2025年に始動したWOVEN CITYも、世界中から”発明家”を募っている!

ウーブン・シティは、半世紀にわたってトヨタの”発明家精神(インベンター・スピリット)”のレガシーを受け継いできた「東富士工場(研究所)」の跡地につくられています

静岡・裾野市にある「東富士工場」は、長らく「トヨタの秘密基地」と言われ、最先端テクノロジーが結集される拠点の一つだった

ウーブン・シティ内にある「インベンター(発明家)ガレージ」

「発明」に必要な機能がオールインワンになっており、この「インベンターガレージ」内で、UFOが秘密裏に開発されていたと推測されます

「インベンターガレージ」は、半世紀以上にわたりトヨタのモノづくりの拠点の一つトヨタ自動車東日本の「東富士研究所(東富士工場)」

静岡・裾野市にある「東富士研究所」(静岡県裾野市御宿1200)は、長らく「トヨタの秘密基地」と言われ、最先端テクノロジーが結集される拠点の一つでした。「東富士研究所」の設立は1966年(昭和41年)で、豊田中央研究所の設立より6年後のことでした

WOVEN CITY構想により「インベンターガレージ」も解体予定に上がっていたが、東富士工場の歴史、レガシーを継承するため建物が残されたとのこと。現在は、建物の外装はガラス・樹脂を用いた半透明の外壁になったため、地域の皆さんも内で何を開発しているか見えるようになっているそうです

「モノづくりエリア」と呼ばれるスペースには、自由に試作品がつくれるよう3Dプリンターからレーザーカッターなど時代のさまざまな最先端の設備が備えられる予定とのこと(「トヨタイムズ」の記事より)

巨大な「インベンターガレージ」内にある「ラボエリア」は、深さ5mのピット(くぼ地)があり数百人規模の人が集合できるほど広さがあったようです。この広い半地下ならば、UFOを秘密裏につくることも可能だったのではないか

長久手市の豊田中央研究所には、秘密裏に試作機などを開発するこれほどの広さを持ったラボエリアはないため、様々なマテリアルなパーツや部材などは豊田中央研究所で研究され製作されたものもあるかも知れません

試作品本体は富士山の裾野にある人目がつかない広い工場内で製作されていたと見るのが妥当な線でしょう

トヨタとホンダのUFO特命係長と物理学者・保江川邦夫氏との共著

その頃社内に「航空事業企画室」が立ち上がって、そこに異動希望を出したら認めてもらえた。「航空事業企画室」ではピストンエンジンを積んだセスナ機などの企画を立てていて、アメリカに多いピストン機の市場をとれるピストン機を作るぞという勢いがあった。私はその一員として米国駐在員になる予定でした

UFOへの思いは募るばかりでどうやって目標を切り替えることができるか少しづつ周りの人に話し始めたりしていた。すると航空事業企画室の上司が「実現している技術はないので調査させてもらっていいですか」と伝えたら「それなら調査に行ってきて」となった。それがプロジェクトのスタートになったんです。

「航空事業企画室」の所属は事業開発部門だったので、車屋ではない別の技術部が必要と考えました

じつは当時の経営陣は、「自動車に安泰してはいられない」と唱えて、「新しい秘術、新しい事業のネタを見つけたい」という意識が芽生えていた頃でした

例えばバイオとかエネルギーや住宅をとかとにかくやってもみらどうかという空気があった。「航空事業企画室」にもそうしたスタッフが集められていました。トヨタは創業者系の会社なので「一代一事業」という考えがあったんです

(『UFO匿名係長が明かす T社・H社の空飛ぶクルマ開発秘話』明窓出版 2024年12月発売より )

本書の巻末では、T社とH社の特命係長の顔写真も掲載され、語った体験、内容は事実であることを明らかにしています

元々はトヨタがUFO研究に興味を持っていたのではなく、入社から10年以上経ってから提案していくことになります。10年間のあいだにボトムアップで幾つかの研究企画が認めらていたという経緯がありました。その辺りの経緯も詳細に語られています

その頃、たまたま「将来のトヨタを考えよう!」というイベントがあり、とりあえず「空飛ぶクルマをやりたいです」とペーパーで希望を出したとのこと。「空飛ぶ円盤」なと書けばこいつは頭がおかしいと思われるのは必至だったのだ

すると「これは面白そうだ」とその案が採用されるのです。「向こう1年分くらいの研究コンセプトをまとめて副社長にプレゼンしてみたら」とアドバイスされた。ところが技術部や研究部に打診してみても「お前がやるべきことはな、、と説教されるばかり、、。(『UFO匿名係長が明かすT社・H社の空飛ぶクルマ開発秘話』より Amazonの抜粋コンテンツ・章立てはコチラ)

豊田英二会長(最高顧問)から直接UFO開発の依頼があった物理学者・保江邦夫氏が語るUFO開発の裏側と真実

物理学者・保江邦夫氏 1951年岡山生まれ 専門は、数理物理学、量子力学、脳科学

東北大学理学部天文学科卒、京都大学大学院で学んだ後、1978年 名古屋大学大学院理学研究科博士課程後期課程を修了。高林武彦教授に師事。ジュネーブ大学理学部理論物理学科講師を務める。ノートルダム清心女子大学名誉教授

日本科学技術ジャーナリスト会議会員。アメリカ数学会会員。スピリチュアル、UFO、宇宙人に関する書籍も多数

量子脳理論の治部・保江アプローチ(英:Quantum Brain Dynamics)の開拓者でもある

合気道の達人で冠光寺眞法・冠光寺流柔術創始・主宰者でもある。皇室の「現人神(あらひとがみ)」となるために受けられる儀式であり、皇室で継承される伯家神道の「祝之神事」の正当継承者となったことは世間を驚かせた

動画の開始5分程で、当時の豊田英二会長からUFO開発にかかわる依頼があったことが語られます

日本中から著名な物理学者10人が集められたという

会長直轄のUFO開発の統括者が、上記のT社匿名係長であった

インタビューで語られるロシア科学アカデミー(Russian Academy of Sciences, RAS)について

豊田英二 元会長(故人)の肝入り計画でもあったUFO開発

「ホンダがビジネスジェットをやるんなら、ウチはUFOや!」

2010頃から2013年、豊田会長が100歳で亡くなるまで3年程

UFO開発が続けられた

H社(ホンダ)のUFO開発特命係長へのインタビュー動画(インタビュアー:世界的物理学者でありUFO研究家でもある保江邦夫氏)

T社としてトヨタのUFO開発の話も出てきます

HONDAの創業者・故本田宗一郎氏も晩年、UFO研究と開発に取り組んでいたことはかなり知られている(若い頃、米国でUFOを目撃体験して以来の関心)

UFOの試作機を作る段階で、リーマンショックで開発はストップ

その直後、豊田英二最高顧問の肝入りプロジェクトへと引き継がれた(と推測されます)

UFO開発特命係長はそのまま秘密UFOプロジェクトの統括者に

リーマンショックからUFOの試作機を作れなくなって以降、「空飛ぶクルマをやりたお」と希望するチームが社内でいくつか出てきた。2012年に始動したカーティベーターはその一つだった

Kaye氏

UFO開発特命係長だったKaye(ケイ)氏(ペンネーム)の著作『シン・UFOk時代』(by キンドルPOD)

Kaye氏は現在、宇宙進出を掲げる某財団の理事でであり、スキモノNPOの頼まれ代表理事を務めている。UAP/UFOブログを精力的に作成する