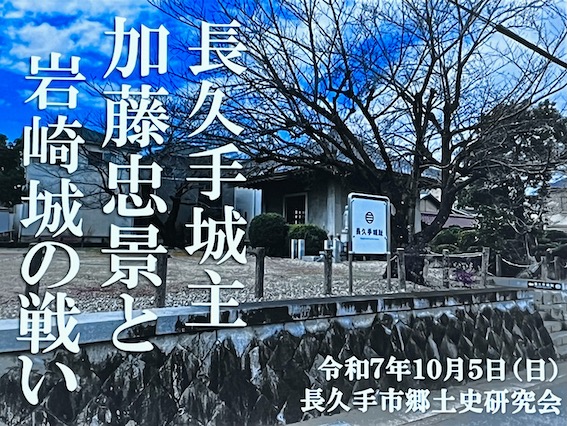

「長久手城主・加藤忠景と岩崎城の戦い」歴史講座❶/講師 内貴健太氏:主催 社団法人 長久手市郷土史研究会/ 令和7年10日5日開催 記録【Nagakute Times】

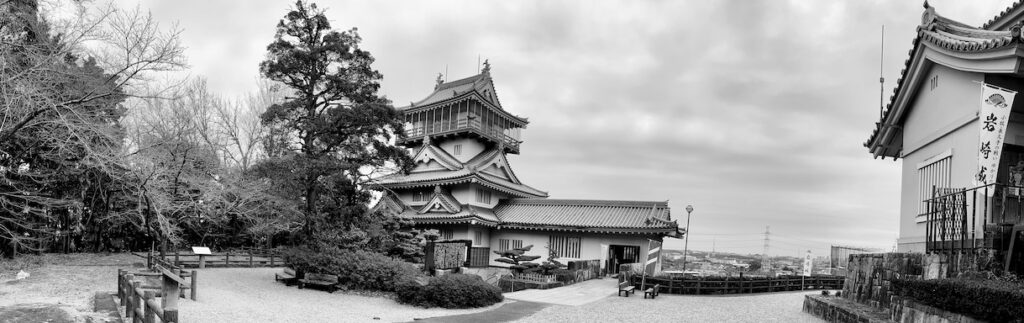

「長久手合戦」(1584年4月9日)当日早朝、長久手城主・加藤忠景は、日進・岩崎城にて若き城代・丹羽氏重と共に、岡崎への中入り作戦を決行した池田恒興軍と抗戦、結果、家康軍本隊が進軍する時をかせぐことになり、直後に勃発する「長久手合戦」の陣容に大きな貢献を果たしたことになったことは知られているところです

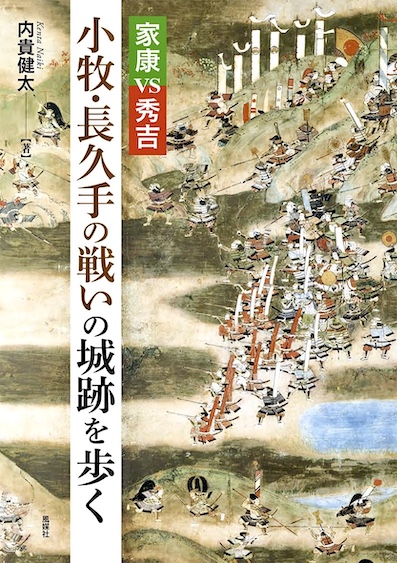

今回、長久手市郷土史研究会主催の全体学習会「歴史講座」の講演として、「小牧・長久手の戦い」を専門に研究する岩崎城歴史記念館学芸員・内貴健太氏が、岩崎城で落命した長久手城主・加藤忠景と丹羽氏、そして岩崎城の戦いについて、多角的、多層的に熱く語られました

本レポート(前半部分)は紹介された資料の一部をベースに講演内容をおおまかに纏めたものです

長久手城主・加藤忠景はこれまで定説的に伝えられて来ていたように、古瀬戸にある馬ヶ城城主の加藤太郎左衛門が、その地の織田信長と今川方の戦さで逃げ落ち、荒廃していた長久手城に入り城主となったという説とは別に「尾張藩士の系譜を記録した『士林泝洄』に記された加藤忠景の父・三右衛門は高針村に居住していた」、つまり加藤忠景のルーツは高針村方面だったという説も出たり、興味深い内容でした

それでは長久手城主・加藤忠景について内貴健太氏による講演を見ていきましょう

日進・岩崎城 長久手城主・加藤忠景は「長久手合戦」の日、岩崎城の戦いで落命

一般社団法人長久手市郷土史研究会・司会の羽生田正勝氏、吉村直彦代表理事の挨拶

内貴健太氏(NAIKI KENTA)

岩崎城歴史記念館学芸員

専門・研究:小牧・長久手の戦いの伝承など

中日文化センター講師 / 日本城廓検定1級 /

著書『小牧・長久手の戦いの城跡を歩く』(風媒社)

新著『小牧・長久手合戦図鑑』

執筆中『丹羽兄弟』2026年春刊行予定

歴史講座参加者 約100名 会場:長久手市公民館(西庁舎3階)

長久手合戦時 長久手城があった場所 城主・加藤忠景

長久手合戦当時、現存していた長久手城の城跡(現、長湫城屋敷内)

長久手城の築城年代は不明であるものの、戦国時代より遡る室町時代(1336〜1573年)中期の永享年間(1429〜41)には左近太郎家忠と左衛門次郎国守、享禄年間(1528〜32)には斎藤平左衛門が在城したと伝わっています(『尾張志』)

この後にどこかの段階で加藤氏の居城となったとのこと

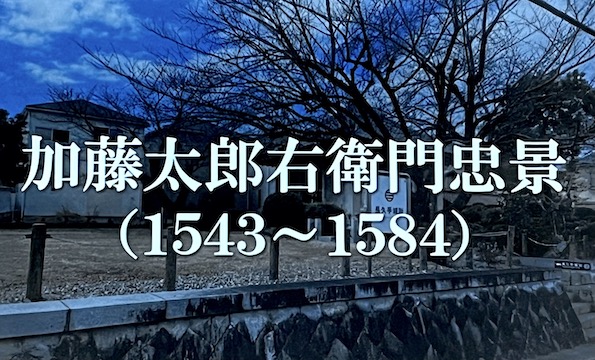

加藤太郎右衛門忠景は、古瀬戸・馬ヶ城の攻防(信長 対 今川)で逃れた土豪で城主だった加藤太郎左衛門だったというよく知られた説のこと

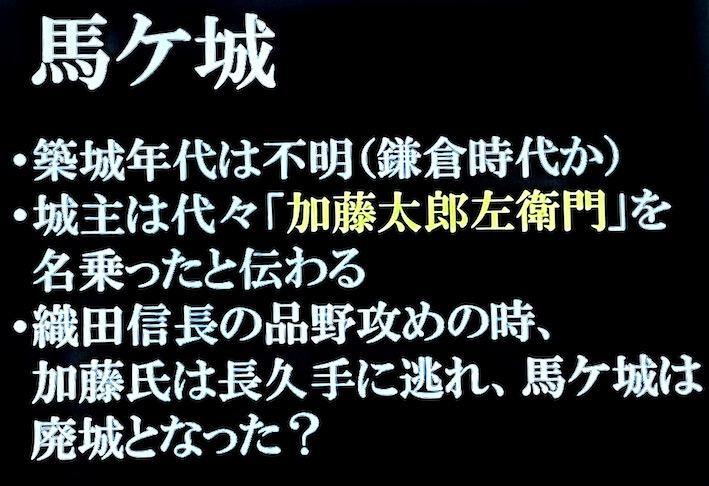

加藤忠景氏のルーツは、瀬戸市にあった馬ケ城(鎌倉時代〜築城年不明。城主は代々加藤太郎左衛門を名乗ったとされる)だったとこれまで歴史資料に記されまた語られてきました。現在、土塁跡もあったと記録されている馬ケ城は馬ケ城上水場となっており、浄水場であるため柵の中に立ち入ることはできないとのこと

織田信長が瀬戸の品野城を攻めた弘治年間(1555〜8年頃)に、加藤太郎左衛門は長久手に逃れ、馬ケ城は廃城となったとされます

ただし『長久手町史 本文編』(長久手町史編纂委員会編集 平成15年刊)では、弘治2年(1556年)以降、加藤太郎右衛門忠景が旧城を修築したとだけ記され、長久手に退却しにわかに長久手城城主となったといわれる馬ケ城主・加藤太郎左衛門の名はでてきません

加藤忠景の父・三右衛門は高針村に居住(『士林泝洄』)

加藤忠景は、瀬戸をルーツにするのではなく

高針城主・加藤勘三郎と同じ一族の可能性も!?

藤森城より少し南方の高針にあった高針城(現、高針5丁目)は、この地域に一大勢力をもっていた土豪・加藤勘三郎(代々この名を名乗った)の居城とされます。尾張藩士系譜系図家系家紋集の『士林泝洄』にある加藤氏系図には、加藤忠景の父・三右衛門は高針村に居住していたとの記述があるとのこと。となれば長久手城主・加藤忠景のルーツは瀬戸ではなく、高針界隈(現・名東区)の可能性も考えられます

現在高針城は現存せず、現在は小高い畑地で堀の一部が残っているのみ。場所は牧野池から北方へ徒歩5分ほど高針公園近く

また上社城主だった加藤勘三郎(代々この名を受け継ぐ)は、上社城から1467年に高針城に移ったという記録があります

長久手城趾があった場所:現 城屋敷地区

長久手市城屋敷地区

長久手城趾 石碑 徳川義宣(とくがわよしのぶ)

尾張徳川家第21代当主(2005没)徳川美術館館長

長久手城趾 加藤太郎右衛門忠景の石碑

長久手城を含む城屋敷地区(血の池公園も近くに)でも激しい合戦がなされた

当時の長久手城(東城と西城があった)の位置と広さを、今日の城屋敷地区の同じ場所に重ねたもの(内貴健太氏講演資料より)

長久手城趾の周囲の城屋敷地区は、古えを彷彿とさせるような石積の上に白漆喰の塀のお宅が多い

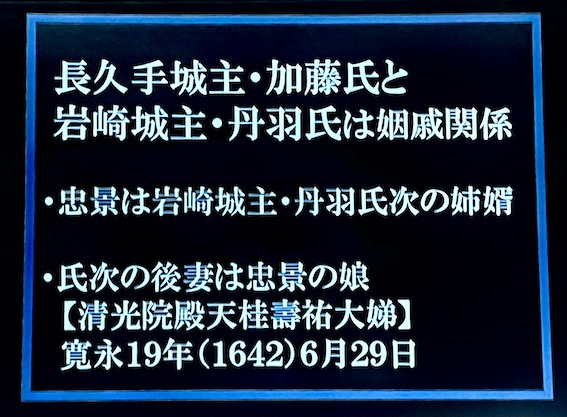

長久手城主・加藤忠景と、岩崎城主・丹羽氏との深い関係について

長久手城主・加藤忠景は、岩崎城主・丹羽氏次の姉婿です

さらに丹羽氏次の後妻は忠景の娘で、がっちりと強い姻戚関係で結ばれました

加藤忠景は1543年(天文11年)生まれ、丹羽氏次は1550年(天文19年〜1601年没)生まれなので加藤忠景が7〜8歳年上になります

丹羽氏次は、仕えていた織田信雄の元を離れ、

長久手合戦の前年、徳川家康の家臣となる!

丹羽氏次は父・丹羽氏勝の後を継いで織田信長に使え、信長の長男・織田信忠の家臣となっています

小牧・長久手の戦いの2年前の天正10年の甲州征伐(1582年)に、織田信忠軍団の一員として武田軍と交戦

また「本能寺の変」(1582年)で信長と共に仕えていた織田信忠が死去し、丹羽氏次は信長の次男・織田信雄に仕えることになり武功をあげていきます。ところが氏次は織田信雄と対立してしまい怒りを買い信雄の元を離れ、1583年(長久手合戦の前年)今度は家康の家臣になります

岩崎城主・丹羽氏次は、関ヶ原の戦いで東軍に属しました

その功績で豊田の伊保の初代藩主に

長久手合戦後、丹羽氏次は家康の取りなしで再び織田信雄に使え、伊勢国内に7,000石を与えられる

その後、豊臣秀吉の命で豊臣秀次に仕え、長男の丹羽氏資を家康に仕えさせています

関ヶ原の戦いでは、丹羽氏次は東軍に属しています。尾張と三河を結ぶ重要拠点となっていた岩崎城の守備固めをしつつ、関ヶ原の本戦にも参加しています。その功によって、現在の豊田市伊保に1万石を与えられ、初代藩主に

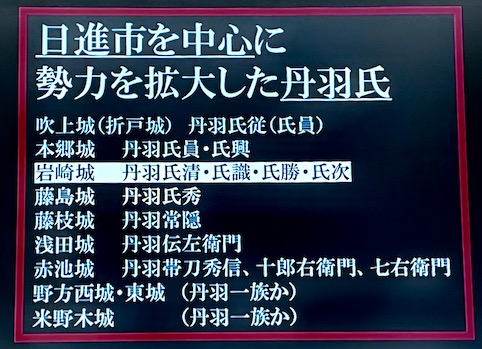

日進を中心に勢力を拡大した丹羽氏はもはや土豪を超え大名格に近い存在に

日進市を中心に勢力を拡大した岩崎城主・丹羽氏は、もともとは愛知県一宮の「丹羽郡」をルーツにしています

丹羽郡から日進に移ってきたのは丹羽氏初代の丹羽氏従(うじより)で、折戸城に居を構えました

それから少し北上し、日進マチテラス近くにある「本郷城」(現在は資材置き場になっているとのこと)に移ってきています

岩崎城に最初に入ったのが丹羽氏清(岩崎城初代城主)

丹羽氏清と氏勝はどちらかというと松平・今川に近い人物でした。氏勝は織田側、氏次は徳川寄りでした

丹羽一族は北は長久手から、南は東郷まで勢力をもった尾張東部の最有力な土豪でした

◉次回は、岩崎城での加藤忠景と岩崎城の戦いについて講演の後半を中心にレポートいたします

I love the efforts you have put in this, appreciate it for all the great posts.

Definitely, what a fantastic blog and illuminating posts, I will bookmark your website.Best Regards!

My spouse and i have been satisfied that Edward managed to carry out his survey because of the ideas he made while using the site. It’s not at all simplistic to just be giving for free methods which usually some people have been trying to sell. And we all see we have got the blog owner to be grateful to for that. Those explanations you have made, the simple web site navigation, the friendships you will help to engender – it is many astounding, and it’s letting our son in addition to our family understand that idea is awesome, which is rather important. Many thanks for all the pieces!

hi!,I like your writing very a lot! proportion we keep in touch extra approximately your post on AOL? I need an expert in this space to resolve my problem. May be that is you! Looking ahead to see you.

I gotta favorite this internet site it seems very helpful extremely helpful

Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

Very interesting subject, appreciate it for posting. “We need not think alike to love alike.” by Francis David.

You completed a number of nice points there. I did a search on the topic and found the majority of folks will agree with your blog.

Hi there, You’ve done an excellent job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.

You really make it seem really easy along with your presentation but I find this topic to be actually one thing which I think I’d never understand. It kind of feels too complicated and extremely large for me. I’m looking ahead in your subsequent publish, I’ll attempt to get the hold of it!

You are my inhalation, I possess few blogs and often run out from brand :). “Fiat justitia et pereat mundus.Let justice be done, though the world perish.” by Ferdinand I.

I’m not sure why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.