「文化の家 野外劇場 KONTON vol.2 宵祭」at 石作神社/ 10月18日開催 記録【Nagakute Times】

「鳥居をくぐれば、混沌(KONTON)の世界が待っている」とメッセージを発した野外劇場が、岩作の石作神社にて開催されました(開催日10月18日土曜)

ふだんは深々とした鎮守の杜の境内が、この日に限っては巫女舞や神楽殿での歌あり、ダンスやアートや朗読、ワークショップ、されに大道芸にさまざまなマルシェ、芝居と演劇スクリーン上演とまさに境内は「混沌」に満ち溢れ、子供たちはきっと非日常に解き放たれ別世界を感じ取ったのではとおもいます

「文化の家 野外劇場 KONTON vol.2 宵祭」と銘打った野外劇場、鎮守の杜に生まれた「混沌」のほんの一端を覗いてみてください

石作神社のご祭神「建真利根命 タテマリネノミコト」への祈りから始まりました

文化の家 野外劇場は、13:00からの「巫女舞奉納」(長久手伝統文化親子教室)から始まりました

清々しい御神楽と巫女舞が境内の空気と気配を起こしはじめるようでした

13:30〜 若手演劇3団体「喜劇のヒロイン」「劇団サカナデ」「老若男女未来学園」が各々短編野外演劇を公演

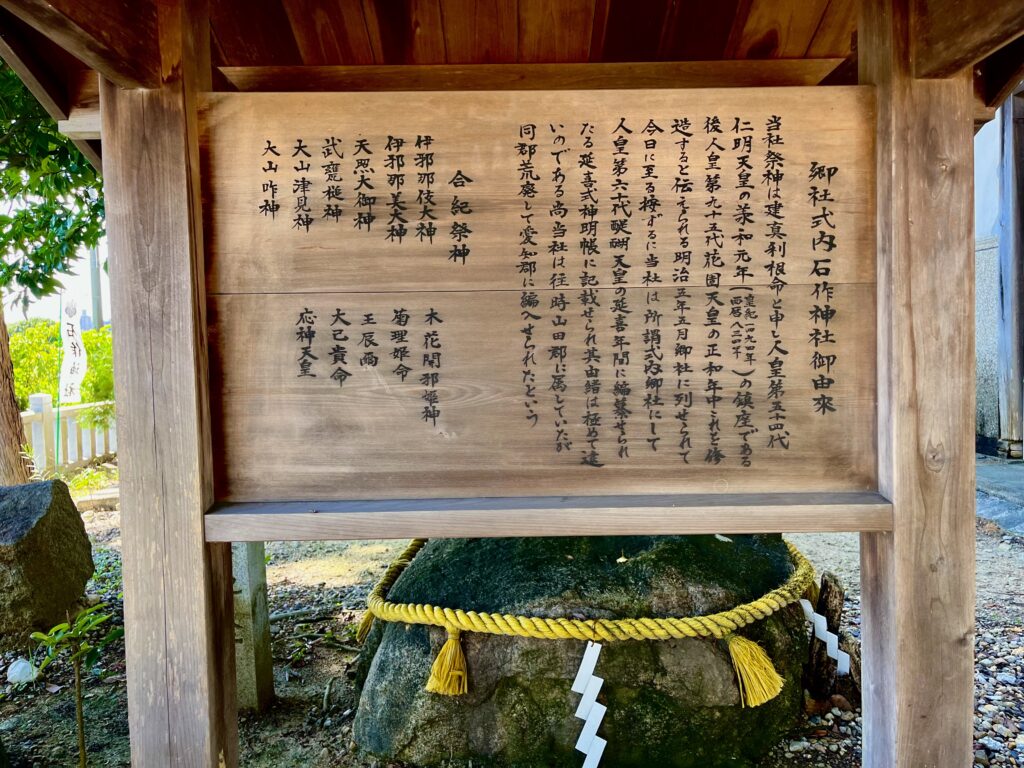

西暦550年頃、「石作郷」からはじまった「長久手」の地

奈良明日香村の「石舞台古墳」より前からあった<石作の郷>

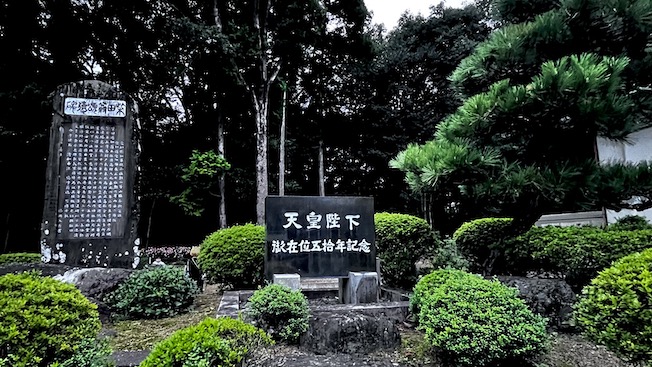

石作神社の創建は、平安時代の初期、承和元年(834)と伝わっています

空海が高野山金剛峯寺を創建(806年)、最澄が比叡山延暦寺を創建(805年)からわずか30年余後のことです

9世紀に著された国家の行政や儀式、祭祀を具体的に規定した重要な法典「延喜式」(全50巻)にも石作神社の存在が記される古社です

「長久手」の地名が歴史上記される前にこの地にあったのは、古墳時代晩期(西暦550年頃)にはじまった「石作郷」でした

百済より仏教が伝来し欽明天皇に仏像など献上された西暦552年頃ですので想像を遥かに超えた古えの時代のことです

石作神社はそれから300年近く経った平安時代初期に創建されました

「大道芸(スタチュー)なにみてるの」

野外劇場開催中のどこかで、どこかの時間帯に出没する人間銅像

子供たちに大人気! 銅像が動くのは子供たちにとって人生初の”事件”だったに違いありません!

シャボン玉と虫眼鏡をあやるる人間銅像は、俳優・塚越光氏による交流型大道芸

令和のこの時代、なんとも懐かしい時間を超越した光景が境内に出現!

13:00〜18:00 アートワークショップ

宵祭に因んだお面と灯籠をつくるワークショップが開催され子供たちの人気を博しました

13:00〜20:00 ながくてマルシェ

カフェスルス、喫茶River 、大大大、つむぎて、Barbara coffee roaster、南小校区おやじ会、楽歩

15:00~ 文化の家創造スタッフによる朗読と音楽×ダンス

名作の朗読と音楽による神社ならではの世界観が披露されました

15:00〜19:00 謎解き&お月見どろぼう 子供たちは境内に潜む謎解きをしみんなで宝物をゲットして楽しみました

神楽殿での演奏と歌

「スーパー登山部」キーボードの小田智之氏(文化の家 元創造スタッフ)とHinaさんの2人編成による

劇団「維新派」による演劇の野外上演「トワイライト」 4×7mの大型スクリーンで上演された

1970年に大阪で松本雄吉氏(2016年逝去)によって結成。その土地を舞台の一部とする作品づくりが特徴

今回野外上演された作品「トワイライト」は、2015年奈良県曽爾村で上演された作品で、松本雄吉氏最後の演出作品となったもの。松本雄吉氏の逝去に伴い惜しむ稀ながら劇団は解散されました

鎮守の杜に夕闇がおとずれるなか、樹々の間に設けられた真っ白なスクリーンに最後の舞台が静かに映し出されました

17:00〜20:00 「燈和」ゆめホタル&竹あかり空間演出チーム

境内の一角と本堂裏手の樹林の中に浮かびあがった煌びやかなホタルのような灯りが宵の時を盛り上げました

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this information So i am satisfied to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I most for sure will make certain to don’t fail to remember this web site and give it a look regularly.

Hello my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and come with almost all vital infos. I?¦d like to see more posts like this .

Just want to say your article is as astounding. The clarity in your post is simply great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

I take pleasure in, lead to I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

I have noticed that online diploma is getting popular because getting your college degree online has turned into a popular alternative for many people. A lot of people have not had a possibility to attend an established college or university yet seek the improved earning possibilities and career advancement that a Bachelor’s Degree gives you. Still others might have a qualification in one field but wish to pursue a thing they already have an interest in.

Its such as you read my mind! You appear to grasp a lot about this, like you wrote the e book in it or something. I believe that you simply can do with a few percent to pressure the message home a little bit, however instead of that, that is fantastic blog. A great read. I’ll certainly be back.

I have noticed that credit improvement activity must be conducted with tactics. If not, chances are you’ll find yourself endangering your rank. In order to realize your aspirations in fixing your credit ranking you have to verify that from this moment you pay your complete monthly costs promptly before their planned date. It is significant for the reason that by certainly not accomplishing so, all other actions that you will decide to try to improve your credit rating will not be successful. Thanks for sharing your suggestions.

Does your blog have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an email. I’ve got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

According to my observation, after a foreclosures home is bought at a sale, it is common to the borrower to still have some sort ofthat remaining unpaid debt on the mortgage loan. There are many financial institutions who seek to have all fees and liens paid by the future buyer. Nevertheless, depending on selected programs, laws, and state guidelines there may be a number of loans which are not easily solved through the exchange of financial loans. Therefore, the obligation still remains on the customer that has received his or her property in foreclosure. Many thanks for sharing your ideas on this blog.

A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing slightly evaluation on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading more on this topic. If attainable, as you turn out to be experience, would you mind updating your blog with extra details? It is extremely useful for me. Massive thumb up for this weblog publish!

That is the proper blog for anyone who wants to seek out out about this topic. You notice so much its nearly laborious to argue with you (not that I really would need?HaHa). You positively put a new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, simply great!

This is without a doubt one of the finest articles I’ve read on this topic! The author’s extensive knowledge and zeal for the subject shine through in every paragraph. I’m so grateful for stumbling upon this piece as it has enhanced my understanding and ignited my curiosity even further. Thank you, author, for taking the time to produce such a outstanding article!

Hello! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Many thanks

I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks

That is the suitable blog for anyone who wants to seek out out about this topic. You understand a lot its nearly arduous to argue with you (not that I truly would want?HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, simply great!

Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

I believe one of your commercials caused my web browser to resize, you might want to put that on your blacklist.

Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

It is best to participate in a contest for one of the best blogs on the web. I will advocate this web site!

You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

One other thing to point out is that an online business administration training is designed for students to be able to easily proceed to bachelor’s degree education. The Ninety credit certification meets the lower bachelor education requirements then when you earn your own associate of arts in BA online, you will get access to the most recent technologies in this field. Some reasons why students would like to get their associate degree in business is because they can be interested in this area and want to receive the general education and learning necessary prior to jumping right into a bachelor college diploma program. Thanks alot : ) for the tips you provide in your blog.

Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!

I was curious if you ever considered changing the layout of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or two pictures. Maybe you could space it out better?

Hello, Neat post. There is a problem together with your website in internet explorer, might test this… IE still is the market chief and a huge element of folks will omit your excellent writing because of this problem.

Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

Hey very cool website!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also?I’m happy to find a lot of useful information here in the post, we need develop more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

Thanks for your article. What I want to point out is that when you are evaluating a good on the internet electronics go shopping, look for a web site with entire information on key elements such as the privacy statement, protection details, any payment procedures, along with other terms and also policies. Constantly take time to look into the help in addition to FAQ sections to get a far better idea of the way the shop works, what they can do for you, and just how you can make best use of the features.

I have noticed that online degree is getting popular because attaining your degree online has changed into a popular method for many people. A lot of people have definitely not had an opportunity to attend an established college or university although seek the increased earning potential and career advancement that a Bachelor’s Degree gives. Still some others might have a degree in one discipline but wish to pursue anything they now develop an interest in.

One other issue is when you are in a circumstance where you don’t have a cosigner then you may actually want to try to make use of all of your financial aid options. You can get many funds and other scholarships and grants that will give you funding to aid with college expenses. Many thanks for the post.

I have realized that over the course of developing a relationship with real estate managers, you’ll be able to come to understand that, in every real estate deal, a fee is paid. Eventually, FSBO sellers don’t “save” the commission rate. Rather, they try to earn the commission by simply doing the agent’s occupation. In completing this task, they commit their money plus time to accomplish, as best they can, the jobs of an agent. Those duties include uncovering the home by marketing, representing the home to all buyers, creating a sense of buyer emergency in order to trigger an offer, organizing home inspections, controlling qualification assessments with the loan provider, supervising repairs, and facilitating the closing.

It’s really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

Great post. I was checking constantly this blog and I am inspired! Extremely helpful info specially the ultimate part 🙂 I deal with such info much. I was seeking this certain info for a very lengthy time. Thank you and good luck.

Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and excellent style and design.

I know of the fact that currently, more and more people are now being attracted to cams and the industry of picture taking. However, really being a photographer, it’s important to first invest so much time frame deciding which model of video camera to buy along with moving from store to store just so you may buy the most economical camera of the brand you have decided to decide on. But it isn’t going to end there. You also have to consider whether you should obtain a digital digital camera extended warranty. Thanks for the good guidelines I acquired from your blog site.

Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring? I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help other users like its helped me. Great job.

Thanks for your article. One other thing is that often individual states in the United states of america have their own personal laws that will affect house owners, which makes it very hard for the the legislature to come up with a new set of rules concerning property foreclosure on householders. The problem is that a state possesses own guidelines which may work in an adverse manner on the subject of foreclosure insurance policies.

I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

naturally like your website however you have to check the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I find it very troublesome to inform the truth then again I?ll surely come again again.

Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your content seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

Hi there are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

What i don’t understood is in reality how you are no longer actually a lot more smartly-preferred than you might be right now. You’re so intelligent. You know therefore considerably relating to this matter, produced me individually believe it from so many various angles. Its like men and women are not fascinated unless it?s something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs great. Always handle it up!

What?s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & assist other users like its aided me. Great job.

Greetings! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

Would you be curious about exchanging links?

Another thing I have really noticed is the fact for many people, below-average credit is the results of circumstances further than their control. By way of example they may have been saddled with illness so that they have high bills going to collections. Maybe it’s due to a work loss or even the inability to go to work. Sometimes separation and divorce can truly send the financial situation in a downward direction. Many thanks for sharing your notions on this web site.

Thanks for another excellent post. Where else could anyone get that kind of info in such a perfect way of writing? I’ve a presentation next week, and I’m on the look for such information.

Thanks for your tips about this blog. One thing I would want to say is the fact that purchasing electronic products items on the Internet is nothing new. In reality, in the past 10 years alone, the market for online electronics has grown drastically. Today, you will discover practically any type of electronic device and other gadgets on the Internet, including cameras as well as camcorders to computer parts and gambling consoles.

Nice post. I study one thing more challenging on totally different blogs everyday. It would always be stimulating to read content material from different writers and follow a bit something from their store. I?d prefer to use some with the content material on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a hyperlink in your internet blog. Thanks for sharing.

Excellent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account aided me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

I like this weblog very much so much fantastic info .