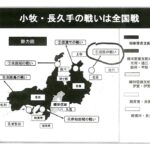

紅葉はじまった「武蔵塚」! 織田信長が名付けた「鬼武蔵」森長可の最期の地から【Nagakute Times】

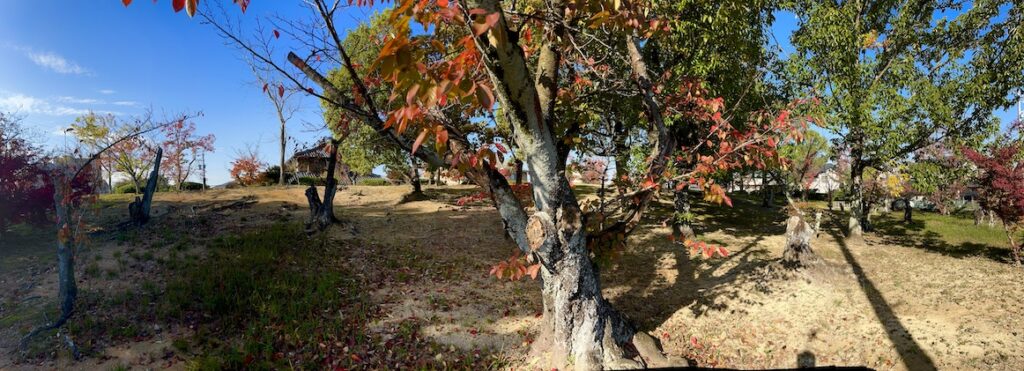

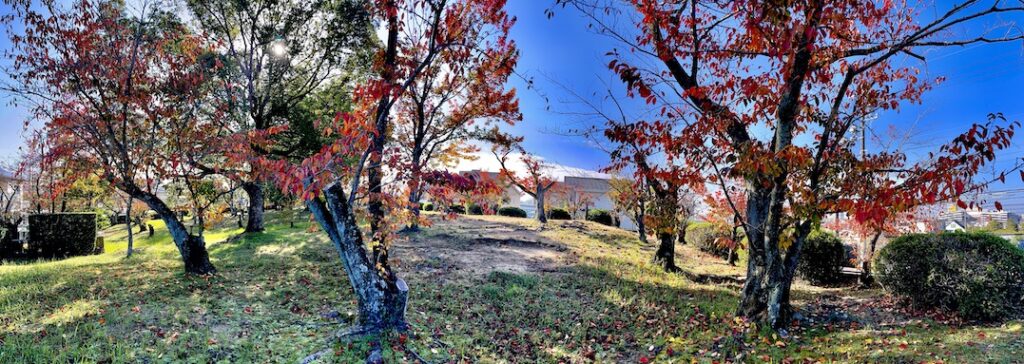

古戦場通りをクルマで移動していると武蔵塚の紅葉が目に入ってきました。すでに幾つかの楓は看板を乗り越えて古通りの歩道の上まで伸びています

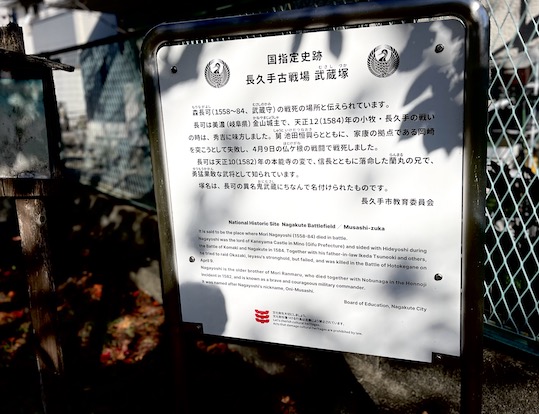

「武蔵塚」とは、言わずと知れた家康と秀吉の直接対戦「長久手合戦」で、岳父の池田恒興と共に落命した「鬼武蔵 森長可」が27歳にして散った場所です。現在は住宅街の小高い一角となっています

知られているように森長可は、織田信長の近習をつとめ本能寺の変で主君とともに討死した「森蘭丸」の兄としても知られています。戦国時代のゲームなどでも「鬼武蔵 森長可」は人気もあり、今では遠方より立ち寄る方も多くなってきたと聞きます

訪れる機会があればこの紅葉シーズンもいいかもしれません

古戦場通り沿いにある「武蔵塚」。標高77m

長久手合戦の激戦地の多くは丘陵地にあります。「武蔵塚」は北西側が尾根で、その先は石垣となって切り崩されています

入口は北東部側。写真右奥に石碑、供養塔、解説板があります

最も古い石碑は、江戸中期の明和8年(1771)の建立。それ以外は明治期に建立

周囲は1970年代以降、じょじょに造成され住宅地になっていますが、地形の尾根の様子や傾斜は明治の頃と大きく変わっていないとのこと

お椀のように一段と小高くなっている地形 向こう側には住宅街が広がっています

森長可(鬼武蔵)/ 森成利(通称:森蘭丸)- 森長可の弟 『太平記英勇伝』における「森蘭丸長康」(落合芳幾画)

森成利(森 蘭丸)は、長久手合戦の2年前の天正10年(1582年)、織田信長と共に本能寺の変で17歳で討死

森長可は甲州征伐に貢献したとして、美濃・金山(兼山)から信濃・川中島に領地替えとなった折り、7歳年下の弟の森蘭丸が代わりに美濃・金山城を与えられ城主になっています。最も森成利(森蘭丸)はすぐに本能寺の変で討死したたため、再び森長可が城主に

イロハモミジなどに混じってこの一樹だけシダレクレナイ、あるいはノムラモミジか? とても美しいモミジが楽しめます

塚には大きなクスノキ、クヌギ、クチナシ、サザンカ、約20種類ほどの樹木が植えられていいます。春には桜も美しくソメイヨシノやヤマザクラ狩りが楽しめます

かなり年月が経った太い幹は大きく剪定され、若い枝葉が勢いよく出ています

「武蔵塚」がある場所の住所は、長久手市武蔵塚905

地図でも分かるとおり、その一帯の住所自体が「長久手市武蔵塚」です

また少し不思議なことに、長久手古戦場や古戦場公園の住所も「長久手市武蔵塚204」となっています

森長可は、父・森可成を継ぎ美濃・金山(兼山)2代目城主となり、後に岐阜・恵那市の岩村城主、長野市の海津城主もつとめています

長久手には、信長の命を受けて「小牧・長久手の戦い」の5年前の1579年に長久手東部の廃城だった大草城を大改築し、三河の徳川勢に対する防波堤を築いています

長久手の地は、尾張と三河のパワーが競り合い、同時にお互いを押しとどめる最前線の一つでした

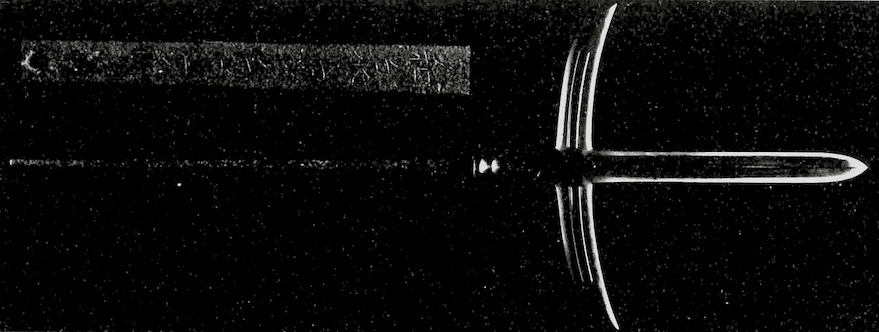

森長可が所持していた名刀「人間無骨」の十文字槍

美濃国の刀鍛冶の聖地「関」で鍛造された最高峰の大槍

関の孫六と並ぶ双璧、和泉守兼定による最高峰の名槍

「鬼武蔵」森長可の大槍(刀剣ワールド) 画像 : Wikipediaより引用

森長可は織田信長がかかえる武将のなかで最も気性が激しかった猛将と言われ、信長に「武蔵坊弁慶」の故事を引き合いに「鬼武蔵」と名付けられています(諸説あり)。17歳の時の「長島 一向一揆」(1547年)で大暴れし信長に激賞されています

長久手合戦で落命した際にも手にしていた「人間無骨」とも言われる大槍です

森家の先祖を祭祀している赤穂大石神社(兵庫県赤穂市)に所蔵、現在は赤穂城に保管されている

(元禄赤穂事件で浅野家が断絶した後、森家が赤穂藩を継承しています)

江戸への参勤交代の時にはこの大槍が先頭の一番道具として誇らしげに立てられ歩いたと伝えられています

長久手合戦後、森長可の首は徳川軍には渡らず、森軍の兵士が美濃金山城に持ち帰ったと言われています

「武蔵塚」は、国指定史跡です

Interesting points about bankroll management! Seeing platforms like gogojili com prioritize secure account creation & verification is key for responsible gaming, alongside solid strategy. Good read!

Really interesting read! Seeing platforms like ssbet77 ph focus on easy deposits (like GCash!) is a game-changer for Filipino players. Makes getting started so much simpler – and faster! Definitely a plus for casual gamers like me.

Solid article! Understanding variance is HUGE in tournaments. Seeing platforms like big bunny ph link offer quick deposits helps manage tilt when running cold – crucial for long-term success!