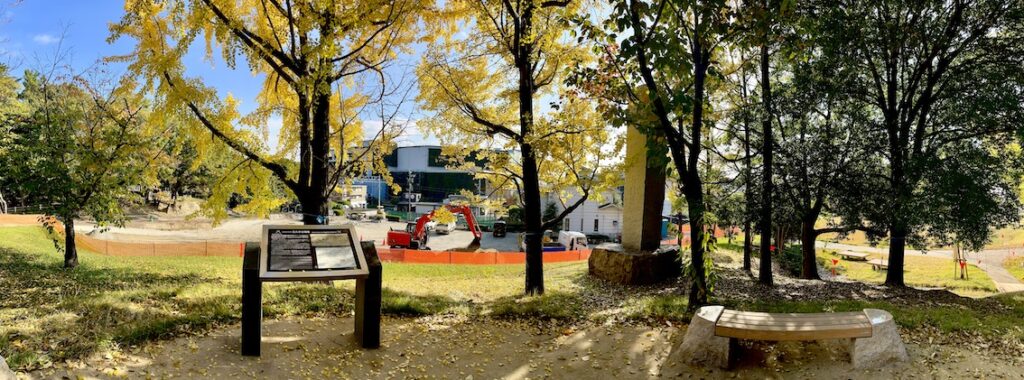

黄金の銀杏とともに、秋風薫る長久手古戦場公園/いよいよ異例の「古民家建設」が始まった【Nagakute Times】

秋深まる11月下旬、整備工事中の古戦場公園の秋を感じに訪れてみました

来年4月の開館に向け、古戦場記念館の建物じたいや新たな回遊道の設置・整備もかなりすすんできました

新旧の姿が秋の紅葉を背景に混じり合い、新たな秋の空気を生み出しているようです

裏手では古民家の建設もはじまっており、2025年はすべてが変化の真っ只中にある、そんな古戦場公園です

古戦場公園の石碑と大銀杏

公園内の一部はリニューアル工事で立ち入り制限、禁止になっています

長久手古戦場石碑の裏手の尾根へと回遊できる遊歩道が設けられずいぶんと全体の雰囲気が変わってきています

新たに制作、取り付けられた重厚な「国指定史跡 長久手古戦場」の説明プレート

「古戦場」説明プレートから古戦場記念館へとスロープが新たに設けられているのが分かります

左手奥に戦場記念館

公園北西部で進んでいる「古民家建設」のこと

えっ、一流の社寺造営で広く知られる「中村社寺」が手がけるの!?

社名看板を見た時、ここにお寺を作るのか、と

必要なのは何十世代も継がれた古建築の伝統の技術とノウハウ

一級の社寺建築会社が創りだす「古民家」で古戦場公園と古民家の価値を転換させる

なんと古民家移築(事実上建築)の施工は、愛知県下で最古の企業(西暦970年創業。全国で7番目に古い歴史を持つ会社組織)としても知られる「株式会社 中村社寺」

中村社寺は社寺造営が持ち前(寺社仏閣建築のトータルプロデュース;現在、高松建設グループの一組織)で、数年前には尾張四観音の一つ一宮の笠寺観音の本堂改修・護摩堂新築や境内整備などを竣工、落慶法要も終えたという愛知県下のみならず全国的にも名が広く知られた社寺建築会社なので、なかなかびっくりなのでありました!

サイトにて調べてみましたら営業種目としては神社仏閣特殊建築工事一式・高級木造住宅とあり、神社仏閣関連だけではないようですが施工建築例では「古民家建築」はおそらく初めてなのではないかと思われます

○「古民家移築に係るこれまでの経過について」(長久手市ホームページへ)

かつて「古民家復元」で「国登録有形文化財」登録を断念し、

今回「古民家建築」で、登録を申請するという変則的アプローチ

新制度では文化財の”活用”が重要視されている

「古民家」を「移築」ではなく、「建築」するとはいささかシュールな言いようです( ̄▽ ̄)

ふつうは「古民家移築工事」とか場合によって「古民家再生工事」となるところなのでしょうが、「梁」や「鳥居柱」「上屋柱」以外、”移築”ではなく、実態的にはあくまで”建築”となるわけです

この「古民家建築」というワードは、google検索でもでてこないので”日本初”の事例となるかもしれません

2025年1月に、教育委員会で「古民家の文化財としての価値を明確にするため、国登録有形文化財の登録申請を目指す」ことが決定されました

「国登録有形文化財」の登録制度は、<地域の資産>として活かすために新たな「文化庁 文化財登録制度」(平成8年)が誕生しています。地方の有形文化財が、観光新興や地方創生、地域経済の活性化に貢献するよう期待されるようになってきています

新制度では規制を緩やかにするため「届出制」となり、有形文化財の保存と同時に<活用>が重要視されています

江戸期の建物を「建設」する技術

古戦場公園での「古民家建築」もこの新たな文化財活用の潮流にのって「登録申請を目指す」こととなったとおもわれます

事実上の「古民家建築」での「国登録有形文化財」登録はかなり稀か初になるのではと思われますが、建物移築の技術ではなく、江戸時代の建物を構造的に創り出す技術(古い漆喰などのノウハウ)の必要性から、中村社寺の何十世代にわたって継がれた技術やでなくてはできないという判断があったのでしょう

その意味でかつて「古民家復元」で一度断念していたものを、再度「登録申請を目指す」ことが決定したのも、時代環境の変化と中村社寺の存在があったのかもしれません(推測)

下田の古民家解体で取り除かれた建築学的に価値があるという「鳥居建て形式」の部材

建築で再利用する「梁」や「鳥居柱」「上屋柱」が並べられていました

岩作下田交差点近くにあった頃の古民家(旧加藤家住宅)の当時の様子(2024年2月)

「梁」や「鳥居柱」「上屋柱」だけが解体時に取り除かれました

この古民家(建立年代は18世紀中頃)じたいもともと瀬戸の品野にあったものが明治24年頃に石田に移築されたもの

wonderful post.Ne’er knew this, appreciate it for letting me know.