長久手は羽根ファミリーがリードする「囲碁」の街! : 羽根しげ子さんに伺う <聚福院の囲碁教室>【長久手タイムズ】

となりの瀬戸市が藤井聡太七冠(現在)の「将棋の街」に対して、長久手市は囲碁七大タイトルを獲得してきた羽根ファミリーがリードする「囲碁の街」と言えるでしょう。

今回、羽根しげ子プロが講師をつとめる聚福院の「羽根しげ子囲碁教室」に伺いました。聚福院は長久手西部にある趣のある曹洞宗の古刹で囲碁を打つには最高の環境のようで、皆さん和やかに楽しく囲碁を学ばれていました。

それではまず聚福院の石階段をのぼって山門をくぐってみましょう。

羽根しげ子さんの「囲碁教室」が催されている聚福院(じゅふくいん)。聚福院は尾張三十三観音の三十一番札所、曹洞宗の寺院。

聚福院は、もともと江戸時代初期に名古屋城築城に伴い、清洲(現清須市)が名古屋に城下町ごと総引っ越し(「清洲越し」)した際に、一緒に移転した寺院の1つ。昭和42年(1967年)に名古屋城下の東寺町から長久手の地に移転しています。

清洲城の城主だった織田信長が囲碁界で「名人」の称号を初めてもちいた

聚福院は古くは清洲城下にありましたが、その清洲城で誕生したのが織田信長でした。

古くは平安時代にはじまった囲碁は、戦国時代には囲碁が戦さの戦略・戦術を思案するのに活用され、武田信玄公、織田信長公、豊臣秀吉公、徳川家康公など名だたる多くの武将たちが好んで囲碁を打ってきました。NHK大河ドラマ「どうする家康」でも家康公が囲碁を打つシーンが描かれていましたね。

武将の中でも最も囲碁に関わりが深いのが徳川家康です。秀吉同様に家康は大規模な囲碁大会を積極的に開催し、囲碁専門の「碁打ち衆」という制度をつくり囲碁の仕組みを整えています。将棋とともに「囲碁」は幕府公認の技芸とされました。

長久手西部に建つ聚福院で、羽根しげ子さんによる「囲碁教室」が毎月曜の午前と午後に催されています。左の写真が境内にある建物で「囲碁教室」の他、アトリエパルチャ聚福院(絵と工作)のスペースとして、また境内では太極拳(動く禅)も催されています。

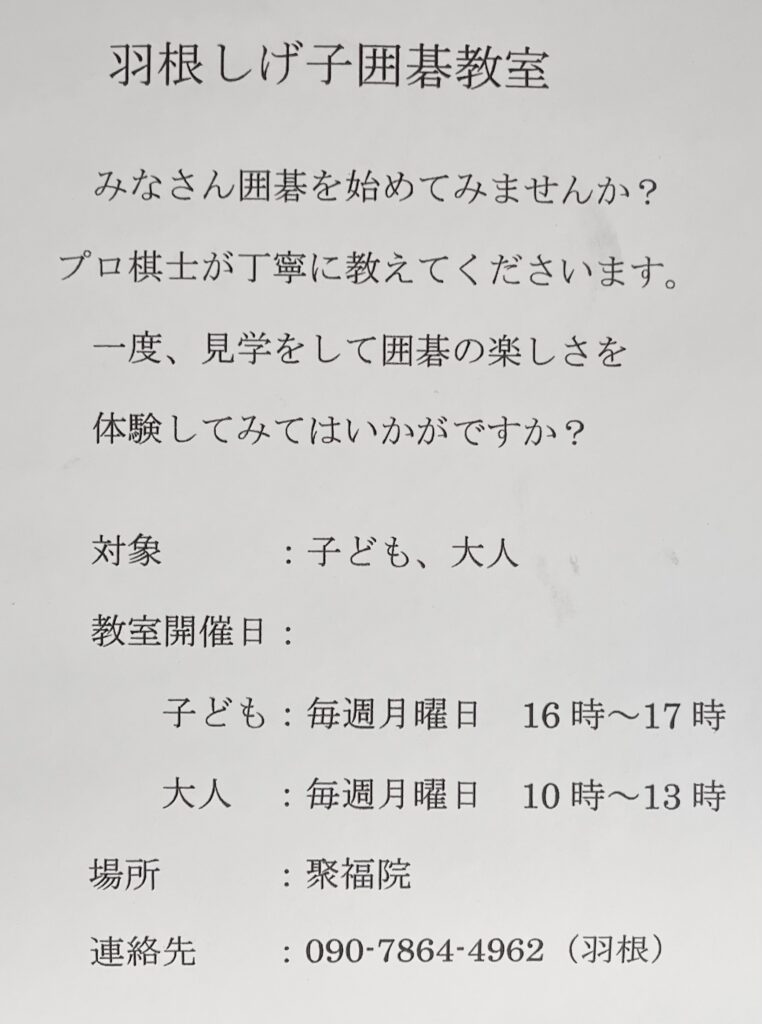

「羽根しげ子囲碁教室」毎週月曜開催:聚福院

「囲碁」の普及活動に力を入れている羽根しげ子さん

「私の場合、小学生の時から囲碁をはじめたのですが、プロ棋士になったのは26歳の時で勝負の世界でやっていくにはすごく遅かったので、囲碁の普及活動に力を入れることにしました。最初は小学生の子供たちに教えていましたが熱心な親御さんもいらして親御さんも一緒にお教えするようになりました。その頃の子供たちも大きくなったこともあり、主婦の方たちだけにサロン的に囲碁を教えることになったのが現在に至る囲碁教室の始まりです(当時は会場は市が洞の本屋さんの2階)。

聚福院さんにお世話になってから10年以上が経っています。参加者もじょじょに増えていきまして、30代から80代と幅広い年齢の方がいらしてます。91歳の方もいらっしゃいました。また男性の方も入っていただいています」

羽根しげ子プロは日本棋院所属の囲碁棋士。大学や地元愛知県のみならず日本各地で囲碁普及活動を行なっている。この日はNHKの囲碁講座のテキストをもとに打ち手を楽しみながら皆で勉強。

健康と要介護の間の<フレイルの状態>に「囲碁」を活かせるのでは!(羽根)

「私は今年ちょうど50歳になりますが、50代になってくると年代的に親の介護のことが現実になってきます。介護をするなかで囲碁を教えていて気付いたことは、健康と介護が必要になる間の「フレイル(もろさ、虚弱)=高齢者の心身が衰えた状態」の時期にこの「囲碁」がすごく適している、役に立つのではないかと気づいたんです。

将棋ですと駒の名前やそれぞれの駒の動きを覚えわけでかなり複雑です。対して囲碁は白と黒の碁石の2つしかありません。それを碁盤目上に置いていくだけで基本はとてもシンプルです。それに一人ではなく、対面して二人でやり合えることがいろんな刺激にもなって心身を活性化できるんですね。事実、私の母は囲碁をしている間だけは、集中していてまったく正常なんです。しかもとても楽しそうにしています。

初心者の方には、タテヨコ7本ずつや9本ずつの線が引かれた分かりやすい7路盤・9路盤もあるので誰でも始めやすいんです。近い将来、市内の高齢者施設やデイサービスなどでも囲碁が活用されると皆さんさらに楽しく生活したり元気になるのかな、と思ってます」

聚福院境内にて

日本棋院史上初の親子三代の現役棋士! 最強の「囲碁道場」が長久手に。

羽根さんのご自宅は「囲碁道場」の場にもなっています。

「道場」の師範は、「日中スーパー囲碁」で日本に初の優勝をもたらした「中京のダイヤモンド」と呼ばれる羽根泰正 九段と「平成の四天王」で囲碁七大タイトルを獲得した羽根直樹 九段、そして羽根しげ子初段 のなんとプロ棋士3人。

羽根泰正九段と羽根直樹九段は、日本で唯一親子で日本で囲碁七大タイトルを獲得しています。

まさに囲碁界随一の「囲碁道場」となっています。

また羽根しげ子さんの娘さんの彩夏さんもプロ棋士二段として活躍、息子さんの和哉さんもまた2024年度の囲碁の全国高校選抜大会で優勝し「日本一」になっています。

日本棋院史上初の親子三代の現役棋士を輩出したのは長久手の羽根家だけ。

まさに日本最強の囲碁一家である。

毎夏、羽根ファミリーが、囲碁クラブ「九星会」と共に、長久手市主催の囲碁講座を市公民館で開催。今年も7月末から8月中開催。羽根泰正九段、羽根しげ子初段が講師を務められます。

織田信長も豊臣秀吉も、そして徳川家康も「囲碁」を好んだ

NHK大河ドラマ「どうする家康」でも家康公が囲碁を打つシーンが描かれていましたね。

実際、武将の中でも最も囲碁に関わりが深いのが徳川家康です。秀吉同様に家康は大規模な囲碁大会を積極的に開催し、囲碁専門の「碁打ち衆」として俸禄を支給しプロ棋士の制度が誕生しています。

将棋とともに「囲碁」は幕府公認の技芸とされました。家康は駿府に隠居するとますます囲碁三昧の日々に、とくに浅井長政や伊達政宗との対局を好んだと伝わっています。囲碁が大衆に広まったのは江戸時代からでした。

徳川家康が羽柴秀吉に戦術的に勝利した「長久手の戦い」があったこの地で、家康の勝利へと少なからず結びついたであろう「囲碁」の対局。現在の「囲碁」の最強一家がこの長久手の地に暮らし、囲碁に関する様々な活動をされていることは歴史の偶然とはいえどこか運命的でさえあります。

聚福院へ